1. はもの落としとは?(概要・定義)

概要・定義

はもの落とし(鱧の落とし)は、骨切りした鱧(はも)をさっと湯にくぐらせ(湯引き)、すぐに氷水で締めて身をふっくら仕上げ、冷たい器に盛って梅肉や酢味噌でいただく、夏の涼味料理です。京都では祇園祭の頃に欠かせない代表的な郷土料理として親しまれており、「鱧の湯引き」「鱧の落とし」という呼び方が併用されることもあります。

鱧は小骨が非常に多い魚で、そのままでは食べにくいため、皮一枚を残す感覚で数ミリ間隔に刃を入れる伝統技法「骨切り」が要となります。細やかな刃筋がほどける柔らかな食感と、上品な口当たりを生み、骨切りの巧拙は京都の料理人の力量の象徴ともいわれます。

食べ方・薬味

定番の梅肉は、梅干しの実を裏ごしし、みりん・しょうゆなどでのばして香りとコクを調えます。酢味噌は白味噌・酢・砂糖・からしを合わせるのが一般的。仕上げに大葉・みょうが・わかめ・オクラなどを添えると、香味と彩りが増し、見た目にも涼やかな一皿にまとまります。

京都の夏を象徴する郷土料理

鱧は生命力が強く、流通が未発達だった時代にも瀬戸内から生きたまま都まで運べたため、京都の食文化に深く根づいてきました。夏の祇園祭と結びついた年中行事の味として、骨切り→湯引き→氷締めに磨きをかけた熟練の職人技が今も受け継がれています。

まとめ

はもの落としは、骨切りの技を生かして湯引き・氷締めで仕立て、梅肉または酢味噌でさっぱりといただく京都の夏を代表する郷土料理です。繊細な下ごしらえと薬味の取り合わせが、淡白で上品な鱧の旨みを引き立てます。

2. 特徴(味わい・見た目・健康性)

味わい

骨切りした鱧を湯引きして氷水で締めることで、身はふわりとほどける柔らかな食感に仕上がります。味は淡白でクセが少なく、だしや調味料を受け止めつつも、上品な旨みが口の中で静かに広がるのが持ち味です。定番の梅肉は爽やかな酸味とほのかな甘みで鱧の旨みを引き立て、後味をすっきり整えます。さらに、皮目のコリコリとした歯ざわりがアクセントになり、ひと口の中に「やわらかさ」と「心地よい弾力」の食感の対比が生まれます。

見た目

湯にさっとくぐらせると、骨切りの細かな切り目が花が咲くようにふわりと開き、白い身が瑞々しく浮かび上がります。そこに紅の梅肉を添えると、白×紅のコントラストが際立ち、目にも涼やかな一皿に。さらに冷やした器を用いることで、見た目から涼感が伝わり、夏の京料理らしい季節感がより一層引き立ちます。

健康性

鱧は白身魚で脂肪分が少なく、低カロリーかつ高たんぱく。軽やかな食後感で、旬の暑い時季でも食べやすいのが魅力です。旨みの要であるアミノ酸をはじめ、体づくりに役立つ栄養素をバランスよく含み、消化にもやさしいため、夏の疲れ対策にも取り入れやすい食材といえます。

まとめ

はもの落としは、ふわりとほどける身質と上品な旨み、梅肉の爽やかな酸味との相性、白い身と紅の梅肉が生む美しいコントラストが三位一体となった涼味の料理です。栄養面でも軽やかで、暑気払いの一皿として食卓に清涼感をもたらします。

3. 由来・歴史・発祥(京都文化との結びつき)

由来と歴史・発祥

鱧料理が京都で広まった背景には、二つの要因があります。ひとつは骨切り技術の確立です。桃山〜江戸初期にかけて、小骨の多い鱧を細かく断ち切る技が洗練され、口当たりよく食べられるようになりました。もうひとつは物流・保存事情です。冷蔵技術が未発達の時代でも、鱧は生命力がきわめて強く、浪速(大阪)から生きたまま都(京都)まで運べたため、鮮度のよい魚として夏の京都で重宝されました。こうして「骨切り」という技術面と、「活魚輸送」という流通面の両輪がそろい、鱧は京都の夏の食文化にしっかり根づきました。

さらに、祇園祭をはじめとする夏の年中行事とも結びつきます。人びとは暑気払いと滋養を求め、淡白で上品な鱧を食す習慣を育ててきました。はもの落としは、骨切り→湯引き→氷締めという手順で、夏にふさわしい涼味へと仕立てられ、京の食卓と宴席を彩ってきました。

京都文化との結びつき

7月の祇園祭の頃に需要が最高潮を迎えるのは、京都の食文化における鱧の象徴性を物語ります。料亭・日本料理店では、会席の一品としてはもの落としが据えられ、「祇園祭はハモ祭り」と表現されるほど季節の風物詩になりました。

また、骨切りは京都料理人の登竜門とされ、「骨切りができて一人前」と言われるほど。均一な刃筋、断面の美しさ、湯引き後のほどける食感——そのすべてが職人技の証であり、京都の高度な料理技術文化を象徴しています。

用語の由来と季節性

鱧には季節や状態を示す言い方があります。

- 落ち鱧(おちはも):産卵後、体力が落ちる初夏〜夏の鱧を指す呼び名。味は軽やかで、はもの落としの旬の走りを告げます。

- 金鱧(きんはも):秋に脂がのってくる上質な時期の鱧。旨みが厚く、京都では高級食材として珍重されます。

一般に鱧の旬は夏から秋。特に7月の祇園祭時期には、はもの落としが涼味の代表格として供され、秋口には脂ののった金鱧が別の調理法でも活躍します。

まとめ

はもの落としは、強い生命力が生んだ流通適性と、京都で磨かれた骨切り技術が結びついて成立した夏の京料理の象徴です。祇園祭をはじめとする季節行事と歩みを共にし、落ち鱧・金鱧といった季節語に表れる味わいの移ろいも、京都の食文化の豊かさを物語ります。次代へ継がれる職人技とともに、今も夏の涼味として愛されています。

4. 「湯引き」と「落とし」の違い

用語の成り立ちと意味

- 湯引き:魚介の身や皮を熱湯にさっとくぐらせ、ただちに氷水で冷やす下ごしらえ・加熱法の総称。臭みを抜き、身を引き締め、表面だけ火を入れてふっくら・しっとり仕上げるための調理技法名です。

- 落とし:骨切りした鱧の身を熱湯に「落とし」て湯引きし、氷水で締めて供する料理名(完成品の呼称)。言葉の由来は動作(湯へ落とす)にあります。

実務上の使い分け

- 地域・メニュー表記

関西・京都では、料理名として「鱧落とし」が広く定着。一方で、調理法の説明や仕込み段階では「(鱧の)湯引き」という言い方もしばしば用いられます。 - 工程は共通

いずれも、骨切りした鱧を約80〜90℃程度の湯に短時間くぐらせ、ただちに氷水で冷やし締めるのが基本。余熱で火が入り過ぎないよう時間管理が肝心です。 - 意味合いの違い(実務感覚)

「湯引き」=技法名、

「落とし」=その技法で仕立てた料理名。

現場ではほぼ同義で通じるものの、技法か料理かを区別したいときに使い分けます。

使い分けの具体例

- 仕込みメモ:

「鱧、骨切り→湯引き→氷水。水気をしっかり切ること」 - 献立・メニュー:

「鱧落とし 梅肉」/「鱧落とし 酢味噌」 - 調理指示:

「皮目から湯へさっと落として、花が咲いたらすぐ氷水へ」

注意点(プロの勘どころ)

- 湯温は“沸騰直後”より一段低めが基本。高過ぎると身が縮み、低過ぎると花が開かずに水っぽくなります。

- 氷水は短時間で。冷やし過ぎると旨みが逃げるため、冷却→水切り→提供をテンポよく。

- 骨切りの細かさが口当たりを左右。均一な刃筋ほど花の開きが美しく、食感も上品にまとまります。

まとめ

湯引きは広義の調理技法名、落としはその技法で仕立てた完成料理名。実務ではほとんど同義で通用しつつ、文脈(仕込み説明か、料理名か)で言い分けられます。

5. 材料と道具

材料(2〜3人分の目安)

- 鱧(骨切り済み) … 1尾分(可食部 250〜300g 目安)

※自宅調理では「骨切り済み」を推奨。未処理の場合は魚屋で骨切りを依頼すると確実です。 - 梅肉 … 大さじ2〜3

梅干しの種を除いてたたき、裏ごししてペースト状に。 - 煮切り酒 … 大さじ1

小鍋で一度沸かしてアルコールを飛ばしたもの。 - みりん … 小さじ1〜2(必要に応じて煮切って使用)

- 砂糖 … 小さじ1/2〜1(梅の塩分・酸味に応じて調整)

- 醤油 … 小さじ1/2〜1(香りづけ・味の締めに)

- 薬味・添え … 大葉、みょうが、芽ねぎ、わかめ、オクラ など適量

- 氷 … たっぷり(氷水用)

梅肉だれの基本配合(目安)

- 梅肉 大さじ2

- 煮切り酒 大さじ1

- みりん 小さじ1

- 砂糖 小さじ1/2

- 醤油 小さじ1/2

よく混ぜ合わせ、味を見て酸味→砂糖、塩味→醤油で微調整します。白味噌を少量合わせると、まろやかなコクが出ます(好みで)。

代替案:酢味噌(白味噌2:酢1:砂糖1、からし少々)も定番。盛り合わせにして食べ比べるのもおすすめです。

道具

- 鱧の骨切り包丁(またはよく切れる出刃・柳刃)

骨切り済みなら必須ではありませんが、刃先の立つ包丁は盛り付け時の引き切りに有効。 - 深鍋(口径広め)

鱧を重ならない状態でさっとくぐらせられるサイズが理想。 - 網じゃくし/穴あきおたま

短時間で湯から引き上げ、身崩れを防ぎます。 - ボウル+ザル(2セット以上)

湯引き前後の受け・水切り用。氷水用ボウルは大きめを用意。 - 氷水

氷:水=おおむね1:1のたっぷり量。素早く冷却→締めます。 - 菜箸・トング

皮目から湯に入れる操作や移し替えに。 - キッチンペーパー

氷水後の余分な水気を丁寧に除くため。 - (あると便利)温度計、バット、タイマー

湯温管理(80〜90℃目安)と時間管理が安定します。

調達と準備のポイント

- 鱧は鮮度と下処理が命:骨切りの細かさが口当たりを左右。購入時に「骨切りのピッチ(細かさ)」を確認できると理想的です。

- 氷水はケチらない:氷がすぐ溶けない量を用意。急冷で花を美しく保ち、雑味を抑えます。

- 器は事前に冷やす:盛り付け直前まで冷蔵庫に。見た目と口当たりが一段引き立ちます。

- 薬味は切ってから水にさらし過ぎない:香りと歯ざわりを損ねないよう、さらすなら短時間で。

6. 下処理と骨切り(技法の核心)

下処理の基本

- 下ごしらえ:うろこ・ぬめり・血合いを丁寧に除き、三枚おろし(背開きでも可)に。皮は必ず残すのが前提です。

- 水気を拭く:骨切り前にキッチンペーパーで余分な水分を除去。滑りを防ぎ、刃筋をまっすぐ入れやすくなります。

- 置き方:まな板に濡れ布巾を敷き、皮目を下にして身をまっすぐ伸ばします。身が反っていると刃の入りが不均一になります。

骨切りの考え方

鱧は皮の直下に非常に細かい小骨(皮下埋没骨)がびっしりあります。これを皮一枚を残して、数ミリ間隔で断ち切るのが「骨切り」。

- ねらい:小骨のザラつきを消し、ふわりとほどける食感を生むこと。

- 仕上がり:均一な刃筋ほど湯引き時に花が咲くように開き、口当たりが上品にまとまります。

包丁と姿勢

- 包丁:専用の骨切り包丁が理想。重みがあり、“乗せるように”重さを使って切り進めます。出刃・柳刃でも可ですが、しっかり研いでおくこと。

- 姿勢:利き手の手首は固定し、肘から先でリズムよく。刃はほぼ垂直に落とし、皮に触れたら止める感覚を体に覚えさせます。力任せは禁物。

手順(プロの段取り)

- 皮目下・頭側を手前に置き、身をまっすぐ整える。

- 頭側から尾側へ、身幅に対して直角に刃を入れる。数ミリ間隔を保ち、リズム良く「トントン…」と進める。

- 皮一枚を残して止める(貫通させない)。

- 切り残しのチェック:身を軽く開き、光にかざすと刃筋のムラが分かります。気になる箇所は追い打ちで。

- 一口大に切り分け、湯引きの直前まで冷蔵で保つ(長く置くと乾燥・酸化の原因)。

仕上がりの見極め

- 刃筋の均一さ:間隔のブレが少ないほど湯で花の開きが揃います。

- 手触り:表層がサラリ、断面は微細に刻まれている状態。

- 視覚:断面がギザつかず、まっすぐ整列していること。

よくある失敗と対策

- 皮を切り抜く → 刃を立て過ぎ・力み過ぎ。包丁の重みを使う意識に切替え、皮直前で止める。

- 間隔がバラつく → 身をまっすぐ保ち、一定のリズムで。まな板・身の角度を随時修正。

- 刃が進まない/身が崩れる → 研ぎ不足と水気。刃を研ぎ、骨切り前に水気をしっかり拭く。

- 重ねて切って段差 → 身を重ねない。広めのまな板やバットで作業スペースを確保。

- 湯で花が開かない → 刃筋が粗い/切り残し。数ミリ間隔を守り、チェックを怠らない。

食感との関係(核心ポイント)

- 細かく・均一な骨切りほど、小骨の存在感が消え、湯引き後にふわりとほどけます。

- 粗い・不均一な骨切りは、口中にザラつきや引っかかりを残し、はもの落とし本来の上品さを損ないます。

京都の職人技という文脈

京都では「骨切りができて一人前」と言われるほど、骨切りは料理人の腕の象徴。祇園祭の季節には骨切りした鱧が会席の中心となり、客前で鮮やかに骨切りを見せる店もあります。速さ・正確さ・均一さ——三拍子がそろってはじめて、花が美しく咲くはもの落としが成立します。

家庭向けの現実解

- 魚屋に“骨切り済み”を依頼するのが最も確実。

- 自分で行う場合は、よく研いだ包丁・広い作業スペース・充分な照明を用意し、最初は端材で練習してから本番へ。

- 骨切りは湯引き直前が基本。氷水・器・薬味を先に整え、骨切り→湯引き→氷締め→盛り付けを一気通貫で行います。

7. 基本の作り方(家庭向けレシピ)

材料(2人分)

- 骨切り済みの鱧…100〜150g

- 梅肉…5g

- 煮切り酒…10g(小鍋で一度沸かしてアルコールを飛ばす)

- みりん…10g

- 塩…適量

- 氷水…適量(たっぷり)

- 薬味…大葉・みょうが など適量

器は冷蔵庫で冷やしておくと、見た目も口当たりもぐっと良くなります。

手順

1.切り分け

骨切り済みの鱧を3cm幅ほどの一口大に切る。水気が多ければ軽く拭き取る。

2.湯を準備

鍋にたっぷりの水を入れて沸騰させ、塩をひとつまみ〜少々(約0.5%目安)加える。

※沸いたら弱めの中火にして、軽く湯が揺れる程度(80〜90℃)を保つと身が縮みにくい。

3.皮目を先に湯通し

鱧を皮目から湯に入れ、約30秒さっと火を入れる(皮のコリッとした食感を保つ目的)。

4.全体を短時間加熱

続けて鱧全体を湯へ沈め、約10秒。身が花のようにふわっと開いたら即座に網じゃくしで引き上げる。

※加熱し過ぎは身が締まるので、見た目で素早く判断。

5.氷水で締める

取り出したらすぐ氷水へ。手早く冷却して身を締め、熱を止める。

6.水切り

ザルに上げ、やさしく水気を切る。押し付けず、形を崩さないように。

7.梅肉だれ

梅肉(5g)・煮切り酒(10g)・みりん(10g)を混ぜ、塩で味を微調整。

※酸味を和らげたい場合は、みりんを少量足す。

8.盛り付け

冷やした器に鱧を盛り、大葉・みょうがを添える。梅肉だれを添えて完成。

コツ&仕上がりの目安

- 湯温が高すぎると縮む:沸騰直後は火を弱め、静かな沸きをキープ。

- タイミング命:“花が開いたら即、氷水”が合言葉。氷はケチらずたっぷりと。

- 水気を残さない:余分な水分は味をぼかします。水切り→盛り付けまでテンポよく。

- 薬味は切り立て:香りを残すためさらし過ぎない。

ひと工夫:梅肉だれに煮切りみりんを少し多めにすると、角が取れてまろやか。爽やかさを強めたいときは酢少々を隠し味に。

8. 仕上げと盛り付け・献立提案

仕上げのコツ

- 水気は“やさしく”切る

氷水から上げた鱧はザルで自然に水を切り、キッチンペーパーでそっと表面の水分だけを押さえます。振り回したり強く押さえたりすると、花が潰れて身が崩れます。 - 器はしっかり冷やす

ガラス皿や藍色の向付を事前に冷蔵庫へ。涼感が立ち、口当たりも引き締まります。 - 温度差の管理

鱧は完全に冷やし過ぎないほうが旨みを感じやすいことも。氷水で締めたら手早く水切り→盛り付けへ。 - たれは“別添え”が基本

梅肉や酢味噌は上からかけず、小皿やあしらいとして別添えに。白い身の美しさを保ち、水っぽさも防げます。 - 薬味の下ごしらえ

大葉はせん切り、みょうがは斜め薄切り、芽ねぎは2〜3cm。わかめは塩抜き後、しっかり水気を切るのが決め手。

盛り付けのポイント

- 花が咲く形を活かす

鱧は切り口を上に、花がふわりと開いた面を見せるように盛ります。大ぶりのものは2〜3切れずつ軽く重ねて高さを出すと上品。 - 色のコントラスト

皿(透明・藍・白など)× 白い鱧 × 紅の梅肉 × 緑の大葉や芽ねぎで、夏らしい清涼感が際立ちます。 - 余白をデザインする

皿の手前6〜7割に主役をまとめ、奥側に余白を取ると、軽やかで涼やかな印象に。 - 小向付・猪口での一口盛り

来客時は小さな器に一人前ずつ。梅肉“ちょん”+芽ねぎ少々のミニマルが映えます。

盛り付け例(手順)

- 冷やした器に大葉を少量敷く(敷き過ぎない)。

- 花の面を上にして鱧を手前から順に配置。2段目を少し奥にずらして段差をつくる。

- 薬味(みょうが・芽ねぎ)を負担にならない量で添える。

- 梅肉だれは別皿、または小さな葉(笹・南天等)を“仕切り”にして同皿内に。

氷は直に敷かず、別器で演出すると水っぽくならず上品です。

献立内での位置づけ

- 会席の先付・向付に最適。最初に清涼感のある酸味を置くことで、後続の椀物・焼物の旨みが生きます。

- 酒肴としても優秀。梅肉の酸味は冷酒や吟醸の香りを邪魔せず、爽快感を後押しします。軽めのスパークリング日本酒や、柑橘ニュアンスの辛口白ワイン(ソーヴィニヨン・ブラン等)とも好相性。

白米・季節小鉢との相性

- 白米:淡白な旨みが引き立ち、口直しとしても機能。

- 夏の小鉢:青菜のお浸し、冷やしトマト、オクラの胡麻和え、胡麻豆腐、きゅうりと茗荷の浅漬けなど、さっぱり系が好バランス。

- 汁物:吸い口を柚子や木の芽にした澄まし、または極薄味の冷やし椀が合います。

シーン別・献立例

- 涼味の先付コース(会食)

先付:はもの落とし(梅肉・芽ねぎ)

椀:清汁仕立て(順才・柚子)

向付:白身昆布締め

焼物:鮎塩焼き/万願寺の焼びたし

止椀・飯:浅蜊の赤出汁・白飯 香の物 - 家庭の晩酌セット

はもの落とし+冷やしトマト+青菜お浸し+出汁巻き卵、冷酒一合。 - カジュアル来客

一口向付(猪口盛り)+胡麻豆腐+枝豆+とうもろこしのかき揚げ。最後に冷たいほうじ茶で余韻を整える。

よくあるつまずき

- 身が水っぽい:水切り不足。押さえ拭き→すぐ盛り付けの流れを徹底。

- 見た目が重い:薬味・たれの盛り過ぎ。要素を減らし、余白で魅せる。

- 花が崩れる:扱いの乱暴・詰め込み過ぎ。隙間と高さで整える。

まとめ

水気の“抜き加減”と“余白の設計”が、美しい涼味を決めます。白・紅・緑の配色バランスを意識し、先付・酒肴・小鉢との組み合わせで、軽やかな夏の食卓を完成させましょう。

9. 片栗粉を使う流儀は?(調理上の工夫)

片栗粉を使う狙い

- 旨みの保持:ごく薄い“膜”が身を包み、湯引き中の旨み流出を抑えてしっとり・ふっくらに。

- 過熱ストレスの緩和:熱の当たりをやわらげ、パサつき防止に効きます。

- 口当たり向上:表面になめらかさ(ツルリ感)が出て、淡白な身の良さが際立ちます。

使う/使わないは好みと素材状態で選択。脂が控えめな個体・“走り”の時季に向くことがあります。

正しい使い方(手順)

- 切り分け→下拭き:鱧を一口大にし、表面の水気を軽く拭く。

- 粉は直前に:片栗粉を茶こしでごく薄く均一に振る(両面)。余分ははたいて落とす。

- 湯へ:80〜90℃の湯に皮目からさっと入れ、続けて全体を短時間くぐらせる。

- 即・氷水:取り出したらすぐ氷水で熱止め。やさしく振り洗いして余分な粉を落とす。

- 水切り→盛り付け:ザルで自然に水を切り、押さえ拭きで仕上げる。

ワンポイント:より上品な口当たりを狙う場合は本くず粉(または片栗粉と少量ブレンド)という手も。

失敗しやすいポイントと対策

- 粉が厚い/ムラ

- 症状:べたつき・水っぽさ、花の開きが鈍くなる。

- 対策:茶こしで薄く。振った直後に余分を落とす。

- 粉を付けて放置

- 症状:生地化してべたつく。

- 対策:付けたらすぐ湯へ。置くなら数分以内。

- 湯が濁る→味がぼける

- 症状:鍋の湯が早く濁り、仕上がりが雑に。

- 対策:少量ずつ湯引き、アク取りをこまめに。必要なら湯を替える。

- 冷却・水切り不足

- 症状:粉気・べたつきが残る。

- 対策:氷水で手早く振り洗い→やさしく水切り→押さえ拭き。

使うか迷ったら(判断基準)

- 身質がやや痩せ気味/脂が軽い → 使う(しっとり感アップ)。

- 骨切りが極めて細かく、身に自信 → 使わない(花の開きと素直な口当たり重視)。

- 初挑戦 → まず数切れだけ粉ありで試作し、食感差を比較。

まとめ

片栗粉は“ごく薄く、均一に、直前に”が鉄則。旨み保持・しっとり感・なめらかさを与える一方、付け過ぎ・放置・水切り不足は仕上がりを損ねます。素材と狙いに合わせて、粉あり/なしを使い分けるのが上級のはもの落としです。

10. 有名店・楽しめる場所の概観/通販・お取り寄せ

京都で味わう(料亭・割烹の提供概況)

- 夏の風物詩として多くの料亭・割烹で鱧料理が揃い、はもの落としは会席の先付・向付に据えられる定番。職人の骨切り×繊細な湯引きで、花が咲くように開いた白身と梅肉の紅が涼味を演出します。

- 同じ会席内で鱧しゃぶ・焼き霜・寿司・天ぷら・椀物など、調理違いを組み合わせる店も多く、鱧の持ち味を立体的に体験できます。

- 老舗からカジュアル店まで幅広く提供があり、祇園祭前後(7月)は特に賑わいます。ハイシーズンは早めの予約がおすすめです。

利用のヒント

- 昼は手頃なミニ会席、夜はフルコースが中心。はもの落としの有無はコース内容で確認を。

- 席数の少ない店ほど予約必須。カウンター主体の店では、骨切りや仕上げを間近で楽しめることも。

流通の現況(骨切り済み・「落ち鱧」)

- 家庭向けに骨切り済みの鱧が鮮魚店や専門店、オンラインでも流通。下処理の難所をクリアできるため人気です。

- 季節語として、初夏〜夏は「落ち鱧」(走り〜夏の鱧)、秋は「金鱧」(脂がのる上質期)。落としは夏の定番ですが、季節により味わいの性格が変わる点も覚えておくと選びやすくなります。

購入時チェックリスト

- 処理表示:骨切り済み/皮付き、**カット幅(約3cm)**の目安

- 状態:生・冷蔵・冷凍、消費(賞味)期限

- 産地・サイズ:大き過ぎると火入れが難しい場合あり

- 付属品:梅肉・酢味噌、調理手順の案内の有無

通販・お取り寄せの上手な使い方

- 季節・販売期間:多くは夏季限定。シーズン外は取り扱いが減るため、販売時期と配送条件を先に確認。

- 受け取り計画:到着日は在宅時に指定。高温期は保冷状態が味を左右します。

- 下処理済みセット:梅肉や説明書付きは初めての方に安心。

- 解凍〜仕上げ(冷凍の場合):冷蔵庫で半解凍→小分け→完全解凍、直前に湯引き→氷水→水切り。解凍し過ぎや再凍結は身質低下の原因。

探し方のコツ

- 外食:グルメサイトや店公式で、キーワードは

「鱧料理」「鱧落とし」「はも 会席」「京都 夏」など。コース構成や「落とし」の記載を確認。 - 通販:

「骨切り済み 鱧」「鱧落とし お取り寄せ」「鱧 湯引き 用」で検索。口コミは身の花の開き・骨切りの細かさ・においへの言及を重視。

家庭で楽しむ基本動線(おさらい)

- 器を冷やす・薬味を用意(大葉・みょうが など)

- 鱧は必要分だけ解凍し、湯温80〜90℃で短時間の湯引き

- 即・氷水→やさしく水切り→別添えの梅肉で供する

まとめ

- 外食:夏の京都では、はもの落としが会席の主役級。骨切りと湯引きの妙を、予約前提で狙いましょう。

- 家庭:骨切り済みが流通し、通販での入手も容易に。販売時期・配送条件を押さえ、解凍・湯温・水切りの3点を守れば、涼味の一皿が再現できます。

11. よくある質問(FAQ)

Q. 落ち鱧と金鱧の違いは?

落ち鱧は産卵後の初夏〜夏に出回る鱧で、身は軽やか。金鱧は秋に脂がのった上質な鱧を指し、旨みが厚く高級扱いです。落としは夏場が定番、秋は他の調理でも力を発揮します。

Q. 湯引きと落としの違いは?

湯引きは“熱湯→氷水”でさっと火入れする調理技法の名。落としはその湯引きで仕立てた料理名です。実務ではほぼ同義で使われ、関西・京都では「鱧落とし」が一般的な表記です。

Q. 家庭で骨切りは可能?

可能ですが高度な技術と専用包丁が前提です。まずは骨切り済みを購入するのが現実的。湯温管理(80〜90℃)と即・氷水→やさしく水切りを守れば、家庭でも上品な仕上がりになります。

Q. 梅肉以外のたれは?

酢味噌が定番のもう一手。ほかに柚子胡椒やポン酢、白味噌をのばした甘口だれ、梅+少量の酢でキレを出す配合なども好相性です。盛りは別添えにして、白い身の美しさを保ちましょう。

12. 英語での紹介・観光向け表現

表記・名称

- ローマ字表記:Hamo no Otoshi

- 説明的表記:Parboiled (Chilled) Pike Conger / Parboiled Japanese pike conger eel

- 技法の補足:yubiki (parboiling technique) と添えると理解が早まります。

メニュー名(短く・わかりやすく)

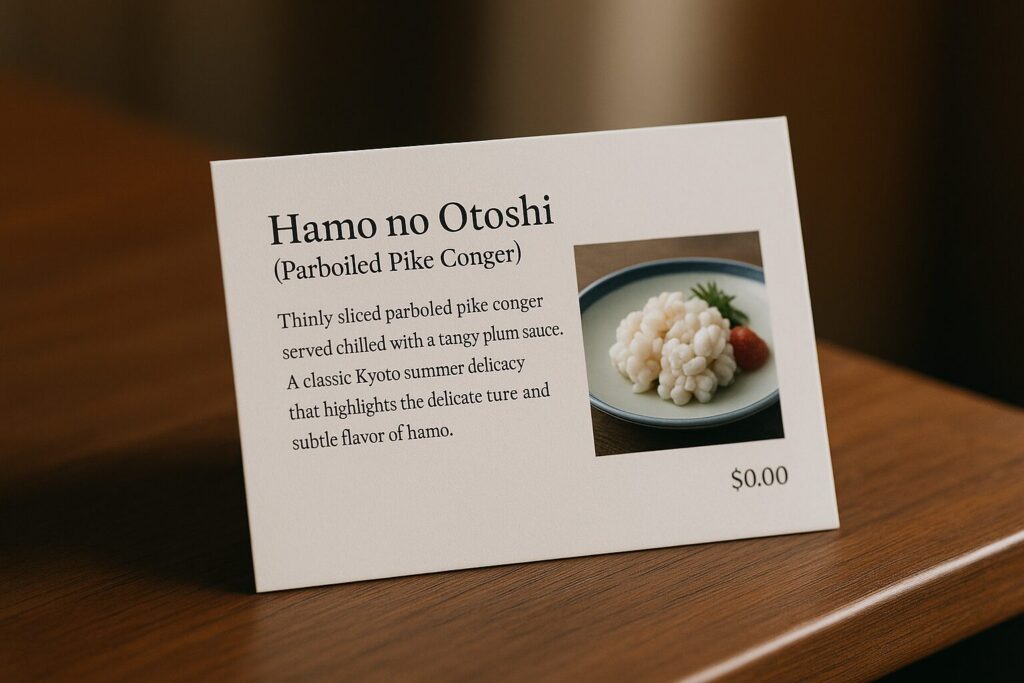

- Hamo no Otoshi (Parboiled Pike Conger)

- Chilled Hamo with Plum Sauce

- Kyoto Summer Delicacy: Hamo no Otoshi

メニュー説明(短文/中)

- Short:Thinly sliced pike conger, lightly parboiled and chilled. Served with plum sauce.

- Medium:Delicate Kyoto specialty of parboiled pike conger (yubiki), served chilled with a tangy plum sauce to highlight its subtle umami.

観光案内・ウェブ向け(長文)

Hamo no Otoshi, or parboiled pike conger eel, is a traditional Kyoto dish enjoyed in summer. The fish is expertly “yubiki”—briefly blanched in hot water and quickly chilled in ice water—to create a fluffy, tender texture. Served with a refreshing plum (umeboshi) sauce, it balances mild umami with bright acidity and captures the seasonal elegance of Kyoto cuisine.

バリエーションの言い回し(ソース/提供形態)

- with Plum Sauce(梅肉)/with Sweet Miso Vinegar Sauce(酢味噌)/with Ponzu(ポン酢)

- as a Starter / Appetizer(先付・前菜)/as Sashimi-style Course(向付の文脈を英語化)

メニュー表記のポイント

- 日本語固有名詞 Hamo no Otoshi を先に置き、括弧で Parboiled Pike Conger を併記すると通じやすい。

- parboiled / chilled を入れて、「生ではない軽い加熱」を明示。

- Kyoto / seasonal / summer など季節性・土地性の語を短く添えると観光客に刺さります。

- 梅肉は (umeboshi plum sauce) と補足するとイメージしやすい。

そのまま使えるテンプレート

Menu line(1行)

- Hamo no Otoshi (Parboiled Pike Conger) — Chilled, served with umeboshi plum sauce.

Menu blurb(2〜3行)

- A classic Kyoto summer delicacy. Thinly sliced pike conger is briefly parboiled (yubiki) and chilled to achieve a fluffy, delicate texture, paired with a tangy plum sauce.

Website / Brochure(4〜6行)

- Hamo no Otoshi is a signature summer dish of Kyoto. Skilled chefs use the yubiki technique—quick parboiling followed by an ice bath—to bring out hamo’s gentle flavor and airy texture. Served chilled with umeboshi plum sauce, it offers a refreshing balance of subtle umami and bright acidity, perfect for hot summer days.

表示ラベル・補助情報(必要なら)

- Allergens:fish, soy (if using miso/soy sauce)

- Serving:Best served chilled. Pairs well with cold sake.

13. 文化的意義のまとめ

京都の夏を彩る象徴

はもの落としは、祇園祭の時季と歩調を合わせて食卓にのぼる季節の指標です。強い生命力をもつ鱧が都へ届いた歴史と、暑気払いの滋味という機能が重なり、「夏の京都」を体現する一皿として町の記憶に根づいています。器の涼感、白い身と紅の梅肉の対比、香り立つ薬味まで含めて、視覚・味覚・所作で季節を感じる文化を担っています。

職人技の継承と象徴性

小骨を数ミリ間隔で断ち切る骨切りは、京料理の精緻さを体現する技。均一な刃筋が花のような開きと上品な口当たりを生み、「骨切りができて一人前」という言葉どおり、料理人の力量を示す通過儀礼でもあります。仕込みから湯引き、氷締め、盛り付けに至るまでの所作の美が、伝統の価値を視覚化します。

風土と知恵が生んだ食

冷蔵技術が未発達だった時代、鱧は活魚として都に届く希少な選択肢でした。流通条件と調理技術が出会い、暑い季節に淡白で消化にやさしい滋養を供する料理が洗練。はもの落としは、風土への適応と技術革新が結晶した食文化です。

現代的な楽しみ方

料亭や割烹はもちろん、居酒屋や家庭でも親しまれ、骨切り済みの流通やレシピ・動画の普及で裾野が拡大。観光では英語表記を添えた案内やコース構成で、海外ゲストにも伝わる京都の夏の象徴として定着しています。さらに、梅肉をジェル状に仕立てる、ポン酢や白味噌だれで味のグラデーションをつくるなど、伝統と創意の共存も進んでいます。

地域文化としての意味

祭礼・観光・外食・家庭料理がつながることで、地域経済と職人技能の循環が生まれます。季節感を尊び、手仕事を学び、土地の味を次世代へ手渡す——はもの落としは、京都の夏を“味わいながら学ぶ”ための教科書のような存在です。

総括

はもの落としは、季節・技・風土の三要素が響き合う京都の代表的な夏の食文化です。伝統の技を核にしつつ、現代の生活や観光の場へ柔らかく拡張し、受け継がれ、更新され続ける味として、これからも夏の京都を彩っていきます。

14. 参考文献・参照資料

※本文中では出典表記を省略していますが、執筆に際して下記を参照しました(分類順・一部抜粋)。

辞典・公的機関・団体

- 食育大事典「鱧(はも)」:https://shokuiku-daijiten.com/lc-021/

- 農林水産省 食文化「はもの焼き物(京都)」:https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/hamonoyakimono_kyoto.html

- 南あわじ市「鱧(はも)」:https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoku/hamo.html

- プライドフィッシュ「鱧レシピ」:https://www.pride-fish.jp/recipe/detail.php?pk=1400827329

総合解説・文化史・コラム

- Kyoto my旅「はもの落とし」:https://kyoto.mytabi.net/hamo-no-otoshi.php

- 京すずめ文化観光研究所「祇園祭となぜ鱧を食べるのか」:https://kyosuzume.or.jp/blog/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E5%BC%95%E5%8A%9B%E2%85%B7-%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD%E3%81%A7%E4%BD%95%E6%95%85%E3%80%81%E9%B1%A7%E3%82%92%E9%A3%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-%E3%80%80%E3%80%80/

- 東邦大学 大森病院東洋医学科:https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/oriental_med/column2/food/20220415-1.html

- 美味旬彩塩井「鱧ちり(鱧おとし)」:https://bimishioi.com/?p=8144

- 酒噺(宝酒造)「京名物・黒七味屋当主が語る祇園祭の神事とお酒の噺」https://sakabanashi.takarashuzo.co.jp/cat1/gionfestival_220624?page=3

- 三洋化成ニュースレター(鱧特集):https://www.sanyo-chemical.co.jp/magazine/archives/7999

- baja bluet(京都で鱧を食べる理由):https://baja-bluet.com/why-do-people-eat-conger-eel-in-kyoto/

技法・用語解説

- ことばの百科事典(コトバンク)「はものおとし」:https://kotobank.jp/word/%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%81%97-1394489

- DELISH KITCHEN 記事「湯引きとは」:https://delishkitchen.tv/articles/914

- 日本料理、会席・懐石案内所「はもの湯引き【鱧おとしを作るときの基本方法とポイント】」:https://oisiiryouri.com/hamo-yubiki-tsukurikata/

- 献立四季報「春夏秋冬」味暦「湯引き(ゆびき)の意味【刺身の手法と造りの名称一覧】」:https://kondate.oisiiryouri.com/sashimi-yubiki/

レシピ・作り方(サイト)

- 楽天レシピ:https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1670024247//https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1570012457//https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1940010344/

- クラシル「鱧の落とし レシピ・作り方」:https://www.kurashiru.com/recipes/940aa0eb-58c8-451c-b88d-b1f746974996

- オーシャンズナディア:「ハモの湯びき・梅肉ソースと酢みそ2色のせ」 https://oceans-nadia.com/user/11325/recipe/106130 / 家族には不人気ですが夏といえば「ハモの落とし」https://oceans-nadia.com/user/12091/recipe/379106

- E・レシピ(ウーマンエキサイト):「夏のさわやかごちそう ハモの落とし」https://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/414ac4bec3e1bd8fa648f15df6648e3e.html/「京のおばんざい 涼を呼ぶ ハモの落とし」https://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/50fb847a4088da678fe0a879e6a4b919.html

- eata.jp メニュー解説:https://eata.jp/menus/nihonryouri-eto/hamootoshi/

- マルハニチロ「魚だし」旬の魚:https://www.maruha-shinko.co.jp/uodas/syun/5-hamo.html

- 大阪観光局Webマガジン(兵庫の鱧):https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/nabe/map/hyogo_hamo.html

- 本田鮮魚店(鱧について):http://www.hondasengyoten.com/sonota/hamoippann.html

店舗・観光・流通情報

- 婦人画報「祇園祭の旬味、鱧。鱧料理の名店7選」:https://www.fujingaho.jp/gourmet/japanese-cuisine/g72278/hamo2016-0628/

- 花咲(祇園)鱧ページ:https://www.kyoto-hanasaki.com/hamo/index.html/https://www.gion-hanasaki.com/hamo/index.html

- 下鴨福助:http://www.shimogamo-fukusuke.co.jp/ryori/

- 三源庵:https://www.sangenan.jp/hamo/

- 割烹 三栄:https://www.kappou-sanei.com

- 食べログ(鱧落とし・京都 検索):https://s.tabelog.com/keywords/%E9%B1%A7%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97/kyoto/kwdLst

- 四海漁業協同組合 小豆島島鱧®レシピ:https://shimahamo.com/brand/recipe/

- 藤村屋「ハモのおろし方」:https://fujimuraya.co.jp/shopping/fish/hamo/hamo.html

ブログ・個人記事(調理・文化)

- Note「鱧の骨切り、落とし~京都 瓢斗 料理長の本格和食レシピ~」:https://note.com/mihaku_recipe/n/n822322aa5d06

- はてなブログ「【プロの技】鱧の骨切りと落とし」:https://konpeito.hatenablog.jp/entry/2018/06/18/142035

- Ameba(各種記事):

- ふぐ・蟹・鱧料理 雅:https://ameblo.jp/fuguman-kurakuen/entry-12852483954.html

- 近江八幡の料理人は日本を繋ぐ~川西たけしのブログ~:https://ameblo.jp/hisagozushi/entry-11520537115.html

- フレンチシェフの徒然 “鱧の湯引きの梅肉”:https://ameblo.jp/chef-mon/entry-11582515471.html

- 美味しいものつくろう:https://ameblo.jp/arukuma828/entry-12696164408.html

- ダーリンのつまのブログ:https://ameblo.jp/oyashironoura/entry-12301632044.html

動画(技法・盛り付け)

- YouTube:

- NHhMC6q2wA8(骨切り・湯引き関連)

- mpxHuGxQYCg(骨切り)

- m_W1SN1wi1U(骨切り解説)

- JPW8GTQwXBI(盛り付け)

- T4VmYEvMo9Q(調理デモ)

- Shorts: lOvKCwcdO14(盛り付け)

英語表記・観光向け資料

- Hanare Lunch Menu(英語表記例・PDF):https://hanare.com.sg/assets/docs/Hanare_Lunch_Menu_2024_WEB_2_Dec.pdf

- MARUKIYO 英文パンフ(PDF):https://www.marukiyo.co.jp/_files/ugd/54bc1c_39d8614bc1124d1d9028cb4ac6965448.pdf

- Dining Without Borders(海外向け紹介):http://www.diningwithoutborders.com/?tag=hamo

- Lala Love Nippon(英語解説):https://lala-love-nippon.com/hamo-dishes/

- Life Editor(日本の食紹介):https://lifeeditor.net/japan/food-drink/local-food/sushi/4413/

- byFood(メニュー英語の読み方):https://www.byfood.com/blog/how-to-read-a-menu-at-a-restaurant-in-japan-p-589

- SAVOR JAPAN(店舗検索・英語):https://savorjapan.com/list/?mf=072

- La Vie Taste(店舗ページ英語例):https://www.lavietaste.com/en/restaurant/105442

そのほか

- 千鳥酢コラム:https://www.chidorisu.co.jp/suteki/sakana/suteki-359.html

- 兵庫陶芸美術館(器の扱い注意):https://www.rm-c.co.jp/pottery/attention.html

- ブログ京都四条烏丸店「鱧の落とし~京都 瓢斗 料理長の本格和食レシピ~」:https://hyoto.jp/blog/%E9%B1%A7%E3%81%AE%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97%EF%BD%9E%E4%BA%AC%E9%83%BD-%E7%93%A2%E6%96%97-%E6%96%99%E7%90%86%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E5%92%8C%E9%A3%9F%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%EF%BD%9E/

- 料理ノート(Note)「鱧とかいう魚を創った奴、絶対性格が悪い」:https://note.com/kapper283/n/nec8418a7bdc0

コメント