- 1. 瓦そばとは?(定義・読み方・基本情報)

- 2. 特徴(見た目・味・食感・提供スタイル)

- 3. 由来・歴史・発祥(郷土料理としての背景)

- 4. どこの名産か(地理的広がり・現在の位置づけ)

- 5. 材料・具の基本(“定番”と役割)

- 6. 家庭での作り方(基本レシピ)—ホットプレート/フライパン

- 7. 食べ方・マナー(つけ方・取り分け・焼き加減の楽しみ)

- 8. 似ている料理との違い

- 9. バリエーション・アレンジ

- 10. 有名店・本場で食べる(山口県内)

- 11. 県外で食べる(東京・大阪・福岡など)

- 12. お土産・通販・市販品

- 13. ホットプレートで楽しむ“おうち瓦そば”のコツ

- 14. Q&A(よくある質問)

- 15. 英語で紹介(旅行者向け短文)

- 16. 観光情報(川棚温泉と周辺)

- 17. まとめ(郷土性と家庭再現の要点)

- 18. 参考文献・参考リンク一覧(リンク付き)

1. 瓦そばとは?(定義・読み方・基本情報)

瓦そば(かわらそば)は、山口県下関市・川棚温泉発祥の郷土料理です。熱した瓦(または鉄板・ホットプレート)の上に抹茶を練り込んだ茶そばを広げ、甘辛に味付けした牛肉・錦糸卵・刻み海苔・青ねぎを彩りよくのせ、もみじおろしとレモンを添えて、温かい甘めのつけつゆでいただくのが基本スタイル。茶そばの香り、具材の甘辛、つけつゆのうま味が一体となる独特の味わいが魅力です。

名称は「瓦」を加熱してその上で提供するスタイルに由来し、川棚温泉の名物として知られています。発祥の背景には、明治10年(1877年)の西南戦争で、兵士が屋根瓦を熱して野草や肉を焼いて食べたという逸話があり、このエピソードに着想を得て1961年(昭和36年)ごろに川棚温泉の料理人・高瀬慎一氏が現在の瓦そばを考案したとされます。以後、川棚温泉から山口県内外へ広まり、代表的なご当地麺として定着しました。

特徴は、表面は香ばしく“パリッ”、内側は“しっとり”という二層食感が同時に楽しめること。熱した瓦(鉄板)上で麺の一部に焼き目がつくことで生まれる食感のコントラストが、つけつゆと薬味の爽やかさを引き立てます。家庭ではホットプレートやフライパンを瓦の代わりに用いれば手軽に再現でき、行事食やパーティ料理としても人気があります。

2. 特徴(見た目・味・食感・提供スタイル)

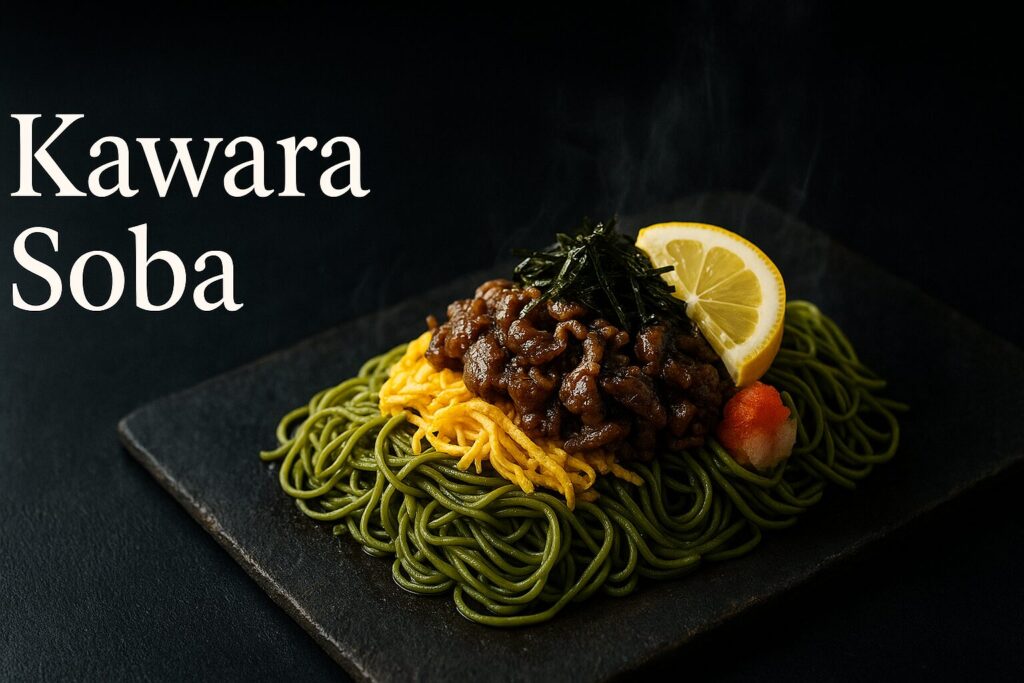

見た目

茶そばの鮮やかな緑に、錦糸卵・甘辛牛肉・刻み海苔・レモン輪切り・もみじおろしが映える、色彩コントラストの美しい一皿です。大きく熱した瓦(または鉄板)の上でジュージューと音を立てながら供され、湯気や香り、躍動感のあるビジュアルが食欲をそそります。

味・食感

- 二層食感が最大の持ち味。表面は瓦(鉄板)に触れた部分がカリッと香ばしく、内側はもっちりとした口当たりに仕上がります。

- 牛肉の甘辛い旨み、茶そばのほのかな抹茶の香り、海苔の磯の風味が重なり合い、甘めのつけつゆ(だしベース)にくぐらせることで味がまとまります。

- レモンともみじおろしが後味を引き締め、こってりとさっぱりのバランスが取れた味わいに。

- 食べ進めるほどに焼き加減が変化し、“しっとり→パリパリ”と表情が移ろうのも楽しみの一つです。

提供スタイル

- 店舗では食品用の特注瓦などを高温に熱し、熱々のまま味わえるよう工夫されています。

- 大皿スタイルで提供されることが多く、2~3人でシェアしながら、焼き面の違いを各自取り分けて楽しみます。

- 家庭ではホットプレートや厚手フライパンで代用可能。中心部の“しっとり”、周縁の“パリパリ”を作り分けるように温度・時間を調整すると、店の雰囲気に近づきます。

楽しみ方のコツ

最初は中央の柔らかい部分を、次に周りの香ばしい部分を——食感のコントラストを意識して順番に味わうと、瓦そばの魅力がより際立ちます。続いて、つけつゆに少量のレモンやもみじおろしを溶かし込み、味の変化を楽しむのもおすすめです。

3. 由来・歴史・発祥(郷土料理としての背景)

瓦そばの源流は、明治10年(1877年)の西南戦争にまつわる伝承にさかのぼります。熊本城を囲んだ薩摩方の兵士が、戦時の野営で身近にあった屋根瓦を熱して肉や野草を焼いて食べたという逸話が、後世の料理化の着想になりました。

川棚温泉での誕生

江戸時代から湯治場として栄えた川棚温泉(山口県下関市豊浦町)では、瓦屋根の景観や生活文化が身近にありました。昭和期に入り、川棚温泉の旅館・食事処であった「たかせ」の創業者・高瀬慎一が、この伝承をヒントに“熱した瓦の上で茶そばと具材を焼き、甘めのつけつゆで食べる”現在のスタイルを考案。提供開始は資料により差があるものの、1961〜1962年ごろ(昭和36〜37年)にほぼ確立したとされています。初期は実際の瓦を使い、見た目のインパクトと香ばしい焼き上がりで評判を呼びました(のちに衛生・安全性に配慮した食品用の特注瓦や鉄板へと発展)。

普及と定着

川棚温泉の名物料理として観光客のクチコミやメディア露出を通じて知名度が上がり、山口県の代表的ご当地グルメとして定着。県内各地の飲食店に広がったのち、家庭料理としても浸透し、ホットプレートやフライパンで“おうち瓦そば”を楽しむ文化が形成されました。現在では麺・つゆ・具材がセットになった市販商品やお取り寄せも充実し、県外でも提供する店が増えています。

郷土料理としての意義

瓦そばは、

- 戦史伝承(西南戦争の逸話)

- 温泉地文化(川棚温泉のもてなし・観光資源化)

- 地域の景観・生活材(瓦・瓦屋根)

の三要素が重なって生まれ、“歴史の物語性×見た目の迫力×味の独自性”を兼ね備えた郷土料理として評価されています。

ミニ年表

- 1877年(明治10年):西南戦争。瓦で食材を焼いたとされる逸話が残る。

- 1961〜1962年(昭和36〜37年):川棚温泉「たかせ」が瓦そばを考案・提供開始、現在の様式が確立。

- 以後〜現在:川棚温泉名物として定着 → 山口県内に普及 → 家庭・県外へ波及。市販セット・お取り寄せ・イベント等で全国的な認知拡大。

4. どこの名産か(地理的広がり・現在の位置づけ)

発祥地は山口県下関市・川棚温泉。 湯治場として栄えた温泉地のもてなし料理として誕生し、いまも川棚温泉は“元祖の地”として知られ、名店や宿の看板料理として定着しています。

県内での広がり。 下関市内はもちろん、山口市・長門市・萩市など県内各地へ普及し、飲食店の定番メニューや家庭の行事食として親しまれています。地域のイベントや物産フェアでも提供され、観光と食をつなぐ名物として存在感を持ちます。

県外への展開。 近年は東京・大阪・福岡など主要都市にも専門店や提供店が増加。郷土料理の枠を越え、“山口発のご当地麺”として知名度を広げています。県外在住者の帰省需要や旅行メディアでの露出も後押しし、食文化としての認知が拡大しています。

家庭・通販での定着。 スーパーやECサイトでは、茶そば・つゆ・具材がセットになった商品や手軽なアレンジ用素材が流通。ホットプレートで作る“おうち瓦そば”が一般化し、山口県民のソウルフードとしての日常性と、県外への発信力が同時に高まっています。

現在の位置づけ。 川棚温泉を中心に県内で根付き、県外へも波及した結果、瓦そばは観光資源であり食文化資産でもある二面性を獲得しました。発祥地で“本場の体験”を楽しみ、日常では家庭で再現できる——旅と暮らしをつなぐハイブリッドな郷土料理として発展を続けています。

5. 材料・具の基本(“定番”と役割)

| 材料・具 | 役割・特徴 |

|---|---|

| 茶そば | 抹茶入りの緑色がビジュアルの核。熱した瓦(鉄板)で一部がカリッと焼け、内側はもっちり——二層食感を生む。香りも全体の土台。 |

| 味付け牛肉(しぐれ煮風) | 醤油・砂糖・みりん等で甘辛に煮た牛こま。旨み・コク・食べ応えを付与し、そばの香りと対比を作る。 |

| 錦糸卵 | 黄色の差し色。やわらかな甘みで味をまろやかに調整。全体のコントラストを高める。 |

| 刻み海苔 | 香りと風味の締め。見た目のアクセントにも。 |

| レモン | くし形または輪切りで添える。酸味のキレで甘辛バランスを整え、後味を軽やかに。 |

| もみじおろし | 大根おろし+唐辛子。辛味と清涼感でつけつゆに立体感を出す。 |

| 甘めのつけつゆ | だし(鰹・昆布)+醤油・みりんが基本。具材の個性を一体化させる“要”で、味の方向性を決める。 |

風味設計の考え方(ミニ整理)

- 色:緑(茶そば)×黄(卵)×茶(牛肉)×黒(海苔)に、レモンの黄・もみじおろしの赤が加わり、皿全体に高コントラストを作る。

- 味:甘辛(牛肉・つゆ)+旨み(だし・海苔)に、酸味(レモン)と辛味(もみじおろし)を一点投入してバランスを完成。

- 食感:そばのパリッ/もっちりを中心に、牛肉の噛みごたえ、錦糸卵のやわらかさ、海苔の軽やかさが重なる。

下ごしらえ・盛り付けの要点

- 牛肉は煮含めたのち汁気を軽く飛ばすと、そばがベタつかず香ばしさが際立つ。

- 錦糸卵は薄く焼き、細めに切ると絡みが良い。

- つけつゆはやや甘めが標準。食べる直前にレモン・もみじおろしを加えると味変が楽しめる。

- 盛り付けは、焼けた茶そばの上に錦糸卵→牛肉→海苔→レモン・もみじおろしの順が見栄えよし。

補足:青ねぎ・白ごまなどを少量あしらう家庭もありますが、基本の“定番7要素”が整えば瓦そばらしさは十分に出せます。

6. 家庭での作り方(基本レシピ)—ホットプレート/フライパン

材料(2人分の目安)

- 茶そば(乾麺)… 200g

- 牛こま切れ肉 … 150〜200g

- 卵 … 2〜3個(錦糸卵用)

- レモン(輪切り)… 数枚

- もみじおろし(大根おろし+一味)… 適量

- 刻み海苔・小口ねぎ … 各適量

- サラダ油(またはごま油)… 適量

つけつゆ(自家製の例)

- だし … 200ml

- 醤油 … 大さじ2

- みりん … 大さじ2

- 砂糖 … 小さじ1(お好みで調整)

*市販のめんつゆでもOK。温かい“甘めのつゆ”が基本です。

手順

1.茶そばを茹でる

鍋にたっぷり湯を沸かし、表示時間よりやや短めに茹でる。流水で軽く洗ってぬめりを取り、しっかり水を切る(パリッと焼く決め手)。

2.錦糸卵を作る

溶き卵を薄く焼き、冷ましてから細く切る。

3.牛肉の甘辛を作る

フライパンに油を薄くひき、牛肉を炒める。醤油・みりん・砂糖(好みで酒)で煮からめ、余分な汁気を飛ばす。

4.つけつゆを用意

自家製は材料を鍋で温める(沸騰させない)。めんつゆの場合も温つゆで用意。

5.そばを焼く

ホットプレート(中温)またはフライパン(中火〜中強火)を十分に予熱し、油を薄くのばす。そばを広く薄めに広げ、触りすぎずに片面1〜2分、軽い焼き目をつける。好みで両面を軽く焼いて“外パリ中モチ”に。

6.盛り付け

焼けたそばの上に錦糸卵 → 牛肉 → ねぎ → 海苔の順で彩りよくのせる。レモン・もみじおろしは端に添える(または別皿)。

7.食べ方

取り分けて温かいつゆにくぐらせて食べる。途中でレモン果汁やもみじおろしをつゆに加え、味変を楽しむ。加熱が進むと中央しっとり/周囲パリパリのコントラストが強まり、部位ごとの違いを味わえる。

段取り(並行作業のコツ)

- ①湯を沸かす → ②牛肉甘辛を作る → ③卵を焼く → ④茶そば茹で・水切り → ⑤プレート予熱 → ⑥焼いて盛る → ⑦つゆを温めて提供。

- “水切り→焼き”と“つゆを温める”を同時進行にすると、熱々の状態で出せます。

時短アイデア

- めんつゆ活用:濃縮タイプを規定どおり希釈して温めるだけ。

- 牛肉を省工程:市販の牛しぐれ煮や味付け肉を温めて使う(濃い場合は少量の水や酒でのばす)。

- 卵の簡略:時間がないときは炒り卵でも相性◎。

- 道具代用:瓦の代わりにホットプレート/厚手フライパンで十分再現可能。

失敗しないポイント

- 水切り命:そばが湿っているとパリッとならない。ザル+キッチンペーパーで徹底的に。

- 広げて待つ:動かし過ぎは焼き目の敵。薄く広げ、触らず待つ。

- 温つゆ必須:冷たいつゆは全体が冷めてしまう。必ず温めて提供。

7. 食べ方・マナー(つけ方・取り分け・焼き加減の楽しみ)

焼きながら食べる楽しみ

- 瓦(またはホットプレート)の熱で焼かれ続けるため、中央はもちもち、周縁はパリッと香ばしく、同じ一皿で二層の食感を味わえます。

- 食べ進めるほど焼き加減が変化するので、序盤は中央のやわらかい部分、後半は縁のカリッとした部分を狙うとコントラストが際立ちます。

つけ方の基本

- 温かい甘口のつけつゆを小鉢に用意し、麺と具材を少量ずつ軽くくぐらせて食べます(浸しすぎると風味がぼやけます)。

- つゆは冷めやすいので、提供直前に温める/卓上ポットで保温しておくと最後までおいしくいただけます。

- レモン・もみじおろし・ねぎなどの薬味は、前半は控えめに、後半につゆへ少量ずつ足すと味の変化が楽しめます。

取り分けのマナー

- 大皿の場合は取り箸を使い、各自の小皿へ分けてからつけつゆへ。

- 薬味は共用の別皿にまとめ、各人が好みで加えるとスマート。

- 子どもや辛味が苦手な方がいる場合は、もみじおろしは別添えにして辛さを調整します。

食べる順序と味のコントラスト

- まずは何も足さず、麺と具材をつゆに軽くくぐらせて“基本の味”を確認。

- 次にレモンをひとしぼり、もみじおろしを少量加えてさっぱりとした後味へ。

- 仕上げはパリパリ部分をそのまま、またはつゆにさっとくぐらせ、香ばしさとだしの余韻を楽しみます。

おいしく食べる小ワザ

- 麺は少量ずつ取り、焼き面の違い(中央/周縁)を交互に味わう。

- 海苔は食べる直前に散らすと香りが立ちやすい。

- つゆが濃いと感じたら、レモンで酸味を足すか、少量の湯で割るとバランスが整います。

よくあるNGと対策

- つゆに長く浸す:麺が水っぽくなる → “さっとくぐらせる”を意識。

- 薬味を最初から入れ過ぎ:味が単調に → 途中で足して味変。

- 取り分け時に具が偏る:彩りも味も崩れる → 卵・牛肉・海苔をバランスよく各皿へ。

瓦そばは“熱々をみんなでシェア”する料理。焼き加減の移ろいと、薬味での味変を楽しみながら、少量ずつ・温つゆで上品にいただくのが基本マナーです。

8. 似ている料理との違い

なぜ茶そばを使うのか(なぜ緑色?)

- 茶そばは抹茶を練り込んだ蕎麦で、ほんのりとした香りと鮮やかな緑が特徴。

- 熱した瓦(鉄板)で焼くと、香りがふわりと立ち、“パリッ”と“もっちり”の二層食感と相まって、見た目・香り・食感の三拍子が揃う。

- 錦糸卵・甘辛牛肉・海苔・レモン・もみじおろしとの彩りの相性が良く、瓦そばのアイコン性を高めている。

ざるそばとの違い

- ざるそばは茹でて冷やすのみで、焼かない。冷たいつゆでさっと食べる涼味重視のスタイル。

- 瓦そばは熱した瓦で麺を焼き付け、外側が香ばしく内側がしっとり。温かい甘めのつけつゆで食べる。

- 目的が異なる:ざるそばはのど越し、瓦そばは焼きの香ばしさと食感コントラストを楽しむ料理。

焼きそばとの違い

- 焼きそばは多くが中華麺(かんすい麺)を用い、麺と具を一緒に炒め合わせ、ソースや塩で直に味付けする。

- 瓦そばは茶そばを一度茹でてから焼き、具は上にのせる。味付けはつけつゆに“くぐらせる”のが基本。

- 食感・風味の出し方が対照的:焼きそばは全体を均一にまとめ、瓦そばは焼き面と内側の差を楽しむ。

河童そばとの違い

- 河童そばは冷たいそばにきゅうりを添えた、シンプルな冷やしそばの一種。

- 瓦そばは焼きたて熱々の茶そばに具をのせ、温つゆでいただく。調理法・温度帯・味づけのすべてが異なる。

手早い比較まとめ

| 比較項目 | 瓦そば | ざるそば | 焼きそば | 河童そば |

|---|---|---|---|---|

| 麺 | 茶そば(抹茶入り) | そば | 中華麺(かんすい) | そば |

| 温度 | 熱々 | 冷 | 熱々 | 冷 |

| 調理 | 茹で→焼く | 茹で→冷やす | 炒める | 茹で→冷やす |

| 味付け | 甘めの“つけつゆ”にくぐらせる | つけつゆ | ソース/塩を直がけ | つけつゆ |

| 具の扱い | 牛肉・錦糸卵などを上にのせる | 海苔・薬味中心 | 具材と一体で炒める | きゅうり中心 |

| 特色 | パリッ×もっちりの二層食感、彩り・香り | のど越し・涼味 | 一体感のある香ばしさ | さっぱり・簡素 |

要点:瓦そばは茶そば×焼き付け×温つゆという組み合わせで、香ばしさと食感のコントラストを楽しむ独自のそば料理。冷やして食べるざるそば、炒める焼きそば、シンプルな河童そばとは、発想も体験も明確に異なります。

9. バリエーション・アレンジ

肉のアレンジ

- 豚肉:バラやこま切れを使用。甘辛だれ(醤油・みりん各大さじ1.5、砂糖小さじ1、酒大さじ1)で短時間で煮からめるとコクと甘みが増す。

- 鶏肉:もも肉または胸肉を一口大に。下味(醤油・酒各小さじ2+おろし生姜少々)→焼き付け→みりん少量で照り出し。軽やかな旨みで後味すっきり。

- 挽き肉:牛豚合挽きや鶏挽きで。油を控えめにし、生姜・長ねぎのみじん切りと一緒にポロポロに炒め、甘辛で仕上げると子どもにも食べやすいそぼろ風トッピングに。

野菜を増やす

- もやし・青ねぎ・小松菜・キャベツ・にんじんなどを少量ずつ。そばがベタつかないよう、強火で手早く炒めて水分を飛ばすか、下茹で→水気を絞ってから加える。

- 彩りバランスは「緑(青菜)+橙(にんじん)+白(もやし)」を意識。主役は茶そばなので載せすぎず7:3(麺:野菜)を目安に。

子ども向け

- つけつゆはやや甘めに。みりんを少し足す/砂糖ひとつまみで調整。

- もみじおろし→大根おろしに置き換え、レモンは控えめ。

- 挽き肉そぼろ+炒り卵でやさしい味にすると食べ進みが良い。

焼きそば風の香ばし強化

- そばを焼く油をごま油に替える、または仕上げにバターひとかけでコク出し。

- フライパンで片面を長めに焼いて“カリッ”を強調。好みで粗挽き黒こしょうを一振り。

つけつゆの味変

- 柚子胡椒:小皿で溶き、後半の味変に。

- ポン酢ブレンド:いつものつゆに1〜2割ポン酢を加えると軽快。

- だし濃いめ:旨みを上げたいときは削り節を追いがつおして数分置く。

- 辛味調整:一味・七味は別添えにして各自で。

調理器具・家庭での工夫

- ホットプレート:中央“しっとり”、外周“パリパリ”を作り分けやすい。保温しながら取り分けスタイルに最適。

- スキレット:フライパンで焼いたそばを温めたスキレットへ移してサーブ。食卓で最後まで熱々をキープ。

- 厚手フライパン/鉄板:しっかり予熱→薄く広げて動かさないが鉄則。

- 時短:市販の味付け牛肉・牛しぐれ、濃縮めんつゆを賢く活用。味が濃い場合は少量の湯or酒でのばす。

さらなる+αアレンジ

- 和ハーブ:大葉・みょうがを薬味に少量。清涼感が加わる。

- 胡麻アレンジ:白ごまを仕上げにひとつまみ。香りとナッティなコク。

- 海苔の替え方:刻み海苔の代わりに焼き海苔を手で粗く砕いて散らすと風味が立つ。

まとめ:主役はあくまで茶そばの“パリッ×もっちり”。アレンジしても「焼きで香ばしさを引き出す/つゆは温かく」という基本を守れば、肉・野菜・薬味の組み合わせで無限に広がるのが瓦そばの魅力です。

10. 有名店・本場で食べる(山口県内)

元祖 瓦そば たかせ(川棚温泉/下関・門司港 ほか)

“発祥の店”。宇治抹茶入りの香り高い茶そばを、熱した瓦で外はパリッ/中はふんわりに焼き上げ、錦糸卵と甘辛牛肉、レモン・もみじおろしでまとめる王道スタイル。上品な甘口つゆとの相性が抜群です。川棚温泉には本館・南本館(東本館は休業中)があり、下関・門司港にも展開。情緒ある本館の雰囲気と名物「うなめし」も人気。

柳屋(長門湯本)

長門湯本温泉の老舗。伝統の味を守りつつ、地域の食材を生かした素朴で温かい一皿が持ち味。観光散策と合わせて、温泉街のローカル感を味わえます。

一乃華(新山口)

新山口駅近でアクセス良好。旅の行き帰りに立ち寄りやすく、家庭的ながら丁寧に仕上げた瓦そばが楽しめます。観光客にも使い勝手のよい立地。

藤屋(下関)

下関中心部の一店。地元食材を取り入れた具材と味付けが特徴で、日常使いの店として地元客の支持を集めます。

長州屋(錦帯橋店/岩国)

錦帯橋観光の合間に便利。瓦そばのほか山口の郷土料理も扱い、落ち着いた和の店内でゆったり食事ができます。観光と食文化を一度に楽しみたい人に。

本場で楽しむコツ

- 焼き立てをすぐに:提供直後は中央“しっとり”、周縁“パリッ”のコントラストが最高潮。まずは基本の味を、次にレモン・もみじおろしで味変を。

- シェア前提のサイズ感:大皿提供が多いので、取り箸で彩りよく均等に。

- 観光とセットで:川棚温泉・長門湯本・錦帯橋など、温泉・名所と合わせると“郷土料理体験”としての満足度が上がります。

まずは“元祖”で王道を体験し、別の温泉地や観光地で雰囲気や味の個性を食べ比べるのがおすすめです。

11. 県外で食べる(東京・大阪・福岡など)

東京

- 瓦.Tokyo(神田)

山口のエッセンスを軸に、「山口STYLE」と「東京オリジナル」の2系統を展開。宇治抹茶入りの茶そばの香りとパリパリ食感、甘口つゆ+レモン・もみじおろしの王道を、都心で体験できます。山口ゆかりの地酒も充実しており、ペアリング前提で楽しめるのが特徴です。

大阪

- すずめ

山口の郷土料理を看板に掲げ、瓦で供するスタイルにこだわった一店。本場の味わいを意識した香ばしい焼きと甘辛のバランスが魅力で、関西圏でも“山口流”の瓦そばを気軽に楽しめます。

福岡・北九州

- 門司港レトロ(たかせ)

“元祖”の流れを汲む瓦そばを、観光名所・門司港で提供。観光と一緒に本場の系譜を味わえる立地が強みです。 - 福岡市内の居酒屋・専門店

山口との地理的近さから提供店が点在。仕事帰りにシェアしやすい大皿スタイルや、飲みと相性のよい甘口つゆのアレンジなど、土地柄に合わせた出し方も見られます。

上手な店選び&楽しみ方

- 基本の型を味わう:まずは「茶そば×焼き目×甘口つゆ×レモン・もみじおろし」の王道を。

- 土地ごとの違いを比較:東京はペアリング提案、大阪は“焼き”の香ばし強調、福岡は“大皿シェア”など、出し方の個性を食べ比べるのがおすすめ。

- ピークタイム対策:人気店は混みやすいため、開店直後またはアイドルタイムを狙うとスムーズです。

12. お土産・通販・市販品

たかせのお取り寄せ(“元祖”の味を自宅で)

- 内容:宇治抹茶入りの茶そば(乾麺)+特製甘口つゆのセット。

- 規格:2人前/4人前/8人前など複数展開。贈答箱や簡易パックなど用途別に選べます。

- 特徴:麺とつゆの相性がよく、“外パリ中モチ”再現に向いた麺質。手引き(作り方)が同梱されていることが多く、初めてでも失敗しにくいのが魅力。

メーカー製の瓦そばセット

- 主な形態:

- 乾麺タイプ…常温保存しやすく日持ちが利く。

- 半生タイプ…茹で時間が短く、コシとしっとり感のバランスが良い。

- 具入り/具なし…具なしは好みの牛肉・錦糸卵を用意して自由度が高い。

- 選び方の目安:

- 保存性重視なら乾麺、食感重視なら半生。

- つゆは甘口寄りが基本。辛味はもみじおろしで後から調整するのが王道。

市販品を使った“かんたん再現”

- 茶そば:スーパーの茶そば(例:乾麺の定番品)でOK。

- 牛肉:市販の牛しぐれ煮・味付け牛肉を温めてのせるだけでも十分。本格派は軽く酒や水でのばして再加熱→照り出し。

- 錦糸卵:市販の玉子焼きやゆで卵を細切り代用でも可。

- つけつゆ:濃縮めんつゆを温めて使用。甘さやコクはみりん少量で調整。

- 薬味:レモン・大根おろし(一味少々)・刻み海苔・ねぎをそろえると“瓦そば感”が一気に増します。

お取り寄せ&市販品の“失敗しないコツ”

- 水切り徹底:茹でた茶そばはよく水を切る(パリッと焼く最大要因)。

- 予熱充分:フライパン/ホットプレートをしっかり温め、薄く広げて触りすぎない。

- 温つゆ必須:つゆは必ず温めて。冷たいと食感と香りが鈍ります。

- 味変は後半に:レモン・もみじおろしは途中から加えて立体感を。

用途別の選び方

- ギフト/手土産:見映えの良い化粧箱入り、2〜4人前が扱いやすい。

- 家族で気軽に:大容量(8人前前後)+乾麺タイプでストック。

- はじめての方:作り方付きの基本セットを。具材は家で足すと失敗が少ない。

賞味期限・アレルゲンの注意

- 乾麺・つゆはいずれも賞味期限を確認し、直射日光・高温多湿を避けて保存。

- アレルゲン:そば、小麦、卵、牛肉、だし由来(かつお等)を念のため確認。

まとめ:まずはセット品で王道の味を押さえ、慣れてきたら市販の茶そば+好みの具材で“我が家流”に。甘口の温つゆとレモン&もみじおろしの味変が、家庭でも本場に近い満足感を生みます。

13. ホットプレートで楽しむ“おうち瓦そば”のコツ

1) 温度管理が9割

- 予熱は中温(目安200℃前後)。まずは高めに温めて油をなじませ、麺を広げたら中温〜保温へ。

- 温度が高すぎ→すぐ焦げる/低すぎ→水気が飛ばずパリッとしない。

- 目安:置いて30秒〜1分で軽いジュウ音が続く程度が◎。

2) “外パリ中モチ”の焼き方

- 茹でた茶そばは流水で洗う→しっかり水切り(ここが最大の決め手)。

- プレートに油を薄く。薄く・広く均一に麺を広げ、触らないで1〜2分。

- 端をそっとめくってきつね色がついたらOK。裏返して30秒〜1分で仕上げ。

- 追い油は極少量。押し付けすぎるとベタつきやすいのでヘラの圧は最小限に。

3) つけつゆは“温かい甘口”が基本

- 自家製ならだし:醤油:みりん=6:2:2を目安に、砂糖ひとつまみで甘さ調整。

- 濃縮めんつゆ派は規定希釈→みりん少量でコク付け。

- 提供直前まで温つゆをキープ。レモン・もみじおろしは途中から加えて味変を楽しむ。

4) 大人数&パーティ運用術

- 前日〜当日:錦糸卵・牛肉甘辛・薬味を作り置き。そばは当日茹でて水切り→ザルごと冷蔵で待機可。

- 二段構え:

- プレートA=焼き担当(パリッ担当)

- 鍋or電気ポット=つゆ保温

- 回転焼き:麺は2〜3等分で順に焼き、焼けた順から取り分け。

- トッピングバー方式:皿を並べ、卵・牛肉・海苔・レモン・もみじおろし・ねぎを各自で。取り箸を必ず用意。

5) 盛り付けの見栄えワザ

- 焼けた麺の中央に卵→牛肉→海苔の順で高さを出し、レモンは端に扇状に。

- 海苔は食べる直前に散らすと香りが立つ。

6) ありがちトラブル&即解決

| 症状 | 主な原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| パリッとしない | 水切り不足/温度低い/触りすぎ | 水切り徹底、中温キープ、放置時間を取る |

| すぐ焦げる | 温度高すぎ/油ムラ | 予熱後に温度を落とす、油を薄く均一に |

| くっつく | 油不足/麺が厚く重なっている | 油を薄く追加、薄く広げ直す |

| 味がぼやける | つゆが薄い/冷めている | 温つゆを徹底、みりん少量で調整 |

| 辛すぎ・酸っぱい | 薬味入れすぎ | 別皿で少量ずつ後入れに切替 |

7) 段取りタイムライン(例:4人・プレート1台)

- T-40分:卵・牛肉・薬味を準備、つゆ仕込み

- T-20分:茶そば茹で→洗い→水切り

- T-10分:プレート予熱・油

- T-0分:麺投入→片面1〜2分→返して30秒〜1分→盛り付け

- 食卓:温つゆ提供→途中でレモン・もみじおろしを足して味変

8) 安全&後片付け

- プレートのコード動線に注意(子ども・ペット対策)。

- 食後は保温OFF→完全に冷ましてから油汚れを拭き取り。麺カスはキッチンペーパーで先に除去。

要点まとめ:「水切り」+「中温で放置」+「温つゆ」。この三拍子が揃えば、家庭でも“外パリ・中モチ”の瓦そばが失敗なく楽しめます。

14. Q&A(よくある質問)

Q1. なぜ“瓦”を使うの? 鉄板じゃダメ?

A. 伝承と見た目のインパクトが由来です。現在は食品用の特注瓦や鉄板で提供されるのが一般的。家庭ではホットプレートや厚手フライパンで十分再現できます。

Q2. なぜ“茶そば(緑)”なの? 普通のそばじゃダメ?

A. 抹茶入りの香りと彩りが、焼き目の香ばしさ・錦糸卵や海苔とのコントラストを引き立てるため。普通のそばでも作れますが、“瓦そばらしさ”は弱まります。

Q3. つけつゆは温かい? 冷たい?

A. 温かい甘口が基本。麺と具の香りを立て、冷めにくくします。冷たいつゆは味がぼやけやすいので非推奨。

Q4. 麺がパリッとならない…原因は?

A. 水切り不足・温度不足・触りすぎのどれか。しっかり水を切り、中温で放置して焼き目をつけるのがコツ。

Q5. 焦げすぎる…どう調整する?

A. 予熱後は中温へ下げる、油は薄く均一に。焼き色がついたら保温へ切り替え、長時間の高温キープを避けます.

Q6. 取り分けのマナーは?

A. 大皿なら取り箸を使用。薬味は別皿で各自が好みの量を。レモン・もみじおろしは辛味・酸味が強いので後半に少量ずつがスマート。

Q7. 子ども向けに優しい味にするには?

A. つけつゆをやや甘めに調整、もみじおろし→大根おろしに。肉は挽き肉のそぼろ+炒り卵にすると食べやすいです。

Q8. 本物の屋根瓦を家庭で使っていいの?

A. 中古の屋根瓦は衛生・耐熱・重金属などの観点で不向き。必ず食品用として販売される器具か、ホットプレート/鉄板を使いましょう。

Q9. 具材は何を替えてもいい?

A. 基本は牛肉・錦糸卵・海苔・レモン・もみじおろし。アレンジは自由ですが、甘辛×温つゆ×香ばしさの軸を崩さないと“瓦そば感”が保てます。

Q10. 先に全部つゆへ入れて食べていいの?

A. 風味がぼけるので少量ずつくぐらせるのが基本。後半はレモンや大根おろしを足して味変を。

Q11. どの順に食べるのが通?

A. まずは何も足さず基本の味→途中でレモンやもみじおろし→最後にパリパリ部分を楽しむ、が定番。

Q12. ホットプレートの設定温度の目安は?

A. 約200℃前後。最初に高めで油をなじませ、麺を広げたら中温〜保温で管理します。

Q13. つけつゆが濃い/甘いと感じたら?

A. 湯で少しのばす、またはレモンでキレを足す。逆に物足りなければみりん少量でコクを補強。

Q14. 残ったらどう保存する?

A. 麺・具・つゆは別容器で冷蔵し、翌日中を目安に。再加熱はフライパンで軽く焼き直し、つゆは温め直しを。

Q15. アレルギーは?

A. そば・小麦・卵・牛肉・だし(魚介)に注意。市販セットは表示を必ず確認してください。

15. 英語で紹介(旅行者向け短文)

Short intro (for guides & menus)

Kawara Soba is a regional specialty from Yamaguchi, Japan. It uses green tea soba noodles called cha soba, served on a heated roof tile so the noodles become crispy on the bottom and tender on top. The dish is topped with sweet-savory beef, thin egg omelet, seaweed, and a slice of lemon, and you dip each bite into a warm, mildly sweet broth (mentsuyu). It began in the hot-spring town of Kawatana Onsen and is now a beloved comfort food across the area.

How to eat (simple)

Dip a small portion into the warm broth. Start plain, then add lemon and a little grated daikon with chili for a fresh finish.

One-line version

Crispy-tender green tea soba served on a hot roof tile—dip in warm, lightly sweet broth.

Pronunciation

- Kawara Soba: kah-WAH-rah SOH-bah

- Cha soba: CHAH SOH-bah

- Kawatana Onsen: kah-wah-TAH-nah ON-sen

Notes for travelers

Contains buckwheat (soba) and often gluten/soy in the broth; beef is typical, but some places offer other toppings.

16. 観光情報(川棚温泉と周辺)

川棚温泉の魅力(さくっと把握)

- 山口県下関市・豊浦の山里に湧く歴史ある温泉地。

- 藩主ゆかりの湯として伝わる格式と、青龍伝説に彩られた静謐な雰囲気。

- 温泉街には自然と文化が同居し、建築家・隈研吾設計の「川棚の杜 コルトーホール」など現代的スポットも点在。

“元祖の地”を訪ねるモデル導線

半日コース(昼メイン)

- 温泉街ぶらり(川棚の杜の外観見学→足湯や土産店)

- 元祖 瓦そば たかせでランチ(営業館は現地で要確認)

- クスの森や妙青寺雪舟庭を短時間で巡り、青龍湖展望台で締め

1日コース(自然と歴史をしっかり)

- 午前:川棚温泉で湯浴み→烏山民俗資料館で地域文化に触れる

- 昼:たかせで“本場の瓦そば”

- 午後:リフレッシュパーク豊浦で散策→クスの森→青龍湖展望台

- 夕方:温泉街に戻ってカフェや土産店へ

宿泊コース(ゆったり滞在)

- 1日目:到着→温泉+たかせ→宵の温泉街散歩

- 2日目:雪舟庭・クスの森などを巡ってから次の目的地へ

- 余力があれば、角島や唐戸市場など下関の人気スポットにも足を延ばすと満足度アップ

周辺スポットのハイライト

- クスの森:天然記念物の大樟群。森そのものがパワースポット的存在。

- 妙青寺 雪舟庭:室町の名僧・雪舟ゆかりの枯山水庭園。

- 下関市烏山民俗資料館:地域の歴史と暮らしに触れる小さな学び場。

- リフレッシュパーク豊浦:海風と緑が心地よい散策・レクリエーションの拠点。

- 青龍湖展望台:山と海(響灘)のコントラストを見晴らすビューポイント。

- 角島/唐戸市場(寄り道):海の絶景&市場グルメで旅のクライマックスに。

旅の実用メモ

- 時間配分:温泉(60–90分)/たかせ(ピークは待ち時間想定)/各スポットは短時間の積み重ねでOK。

- 移動:温泉街内は徒歩+タクシーが便利。周辺スポットは車移動だと回りやすい。

- 混雑対策:たかせは開店直後 or 昼ピーク後が狙い目。温泉は夕食前の時間帯がゆったり。

- 持ち物:歩きやすい靴、羽織り(季節変動あり)、小銭(ロッカー・足湯など)。

- 温泉マナー:かけ湯→長髪は結ぶ→浴室での撮影NG→香水は控えめ。

- 天候別プラン:雨天は川棚の杜/資料館/温泉の屋内中心、晴天は展望台・公園を広めに。

ポイント:川棚温泉では“湯で癒やされる”→“元祖の瓦そばを味わう”→“自然と歴史をめぐる”の三拍子で、物語性のある旅が完成します。

17. まとめ(郷土性と家庭再現の要点)

一言でいうと:瓦そばは、山口・川棚温泉で生まれた「茶そば×焼き目×温つゆ」の体験型郷土料理。パリッとモチッの二層食感、甘辛牛肉と錦糸卵、レモン&もみじおろしの味変――この“型”が唯一無二の魅力です。

歴史と発祥

- ルーツは西南戦争の逸話、料理としては昭和期に川棚温泉で確立。

- “元祖の地”として川棚温泉の名物になり、県内外へ波及。

見た目・味・食感の核

- 抹茶入り茶そばの緑に、卵・牛肉・海苔・レモンで高コントラスト。

- 焼き付けで香ばしさと二層食感、温かい甘口つゆで全体がまとまる。

- 途中でレモン・もみじおろしを足して味の奥行きを楽しむ。

食べ方のポイント

- 少量ずつ温つゆにくぐらせるのが基本。

- 中央(しっとり)→外周(パリッ)へ順番に。

- 取り分けは取り箸、薬味は別皿で好みを尊重。

家庭再現のコツ(ホットプレート/フライパン)

- 水切り命/中温キープ/触りすぎない。

- 予熱十分→薄く広げて放置→きつね色で返す。

- つゆは必ず温めて、味変は後半に。

- 安全面から食品用器具(プレート・鉄板)を使用。

バリエーションと応用

- 肉は豚・鶏・挽き肉も好相性、野菜でボリューム調整。

- 子ども向けはやや甘めのつゆ+大根おろし。

- ごま油/バター少量で香ばし強化、柚子胡椒やポン酢で味変。

地域と観光の楽しみ

- 川棚温泉で“元祖を体験”し、周辺の歴史・自然スポットを巡る旅が王道。

- 県外でも人気店が増加。お土産・通販セットで自宅再現も容易。

結論:本場で物語ごと味わい、家では基本の“型”を守って自由にアレンジ。瓦そばは、旅と暮らしをつなぐ生きた郷土料理です。

18. 参考文献・参考リンク一覧(リンク付き)

店の営業状況・価格・在庫等は変動します。訪問や購入の際は各公式情報をご確認ください。

公的・百科(定義・歴史・発祥)

- 農林水産省「郷土料理:瓦そば」

- Wikipedia「瓦そば」:https://ja.wikipedia.org/wiki/瓦そば

- 郷土料理ものがたり「瓦そば」:http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/1900.html

公式・店舗(発祥・提供)

- 元祖 瓦そば たかせ(公式)

- 川棚温泉関連(施設・別館等):https://www.y-bekkan.jp/

観光(山口県・下関・川棚温泉)

- やまぐち旅(山口県観光連盟)

- 下関観光コンベンション協会:https://shimonoseki-kgb.jp/

- 川棚温泉 公式:https://www.kawatana.com

- 旅行メディア等:

- 4travel:https://4travel.jp/

- じゃらんニュース:https://www.jalan.net/news/article/410188/

- Tripadvisor(例):https://www.tripadvisor.jp/

記事・ガイド(解説・特集)

- The Gate:https://thegate12.com/jp/article/237

- Hot Pepper グルメ マガジン(メシ通):https://www.hotpepper.jp/mesitsu/

- HARAHERI:https://haraheri.net/article/1491/kawarasoba

- 焼きたてレポ(yakitan.info):https://yakitan.info/archives/takase

- 大谷山荘 観光案内:https://otanisanso.co.jp/sightseeing/kawarasoba/

レシピ・作り方(家庭再現)

- 白ごはん.com

- くらしる「瓦そばのレシピ」:https://www.kurashiru.com/search?query=%E7%93%A6%E3%81%9D%E3%81%B0

- DELISH KITCHEN「瓦そばのレシピ」:https://delishkitchen.tv/search?q=%E7%93%A6%E3%81%9D%E3%81%B0

- 味の素パーク(レシピ):https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/search/?search_word=%E7%93%A6%E3%81%9D%E3%81%B0

- だし・食品各社レシピ

- シマヤ:https://www.shimaya.co.jp/recipe/search.html?offset=0&limit=10&search=%E7%93%A6%E3%81%9D%E3%81%B0

- エバラ:https://www.ebarafoods.com/recipe/detail/recipe2262.php

- ヨークベニマル(おすすめメニュー):https://yorkbenimaru.com/osusume_menu/result/?q=%E7%93%A6%E3%81%9D%E3%81%B0#free_word

- JA共済(レシピ):https://social.ja-kyosai.or.jp/prefecture/recipe/yamaguchi/

- YouTube(調理動画各種):https://www.youtube.com/

県外で食べられる店(例)

- 瓦.Tokyo(神田):https://kawara.tokyo.jp

- じゃらんニュース(まとめ):https://www.jalan.net/news/article/410188/

- HARAHERI(まとめ):https://haraheri.net/article/1491/kawarasoba

- 門司港レトロ(たかせ支店情報等):https://www.kawarasoba.jp/index.php

通販・市販(セット・素材)

- たかせ 公式ショップ:https://kawarasoba.shop-pro.jp

- 三浦製麺(例):https://miura-asa.com/

- 楽天市場(検索例):https://search.rakuten.co.jp/search/mall/瓦そば/

- Yahoo!ショッピング(検索例):https://shopping.yahoo.co.jp/

- 価格.com(食品カテゴリ・検索例):https://search.kakaku.com/

- BIGLOBE ふるさと・食品ランキング(例):https://food.biglobe.ne.jp/rankings/

英語情報(Visitor向け)

- JNTO / Japan Travel

- Local Treasures(Shimonoseki Kawara Soba):https://www.japan.travel/en/japans-local-treasures/shimonoseki-kawara-soba/

- Story(Yamaguchi’s unique Kawara Soba):https://www.japan.travel/en/sg/story/cooked-on-a-roof-tile-yamaguchis-unique-kawara-soba/

- Visit Yamaguchi(英語):https://www.visit-jy.com/en/

- Yamaguchi City(英語・体験ページ例):https://yamaguchi-city.jp/w/en/experience/food/page007.html

- GLTJP(英語スポット紹介):https://www.gltjp.com/en/directory/item/14135/

- MAFF(英語トップ):https://www.maff.go.jp/e/

コメント