がねとは?

「がね」は、鹿児島県および宮崎県南部を中心に親しまれている郷土料理で、さつまいもを主役にしたかき揚げ風の揚げ物です。鹿児島弁や宮崎県都城地方の方言で「がね」とは「蟹(かに)」を意味し、揚げ上がった形が蟹の足を広げたように見えることから、この名が付けられたといわれています。

見た目こそユーモラスですが、その味わいは素朴でやさしく、外はカリッ、中はホクホクとした食感が魅力。甘みのあるさつまいもを細切りにして衣でまとめ、油で揚げるだけというシンプルな料理ながら、地域の食文化を象徴する存在です。農家の家庭ではおやつや副菜として、また祭りや祝い事のご馳走として長く親しまれてきました。

家庭ごとに具材や衣の配合が異なり、人参やねぎ、桜えび、小魚などを加えることもあります。衣には小麦粉や米粉、てんぷら粉のほか、甘みを出すためにホットケーキミックスを使う場合もあり、甘じょっぱい味が特徴です。冷めても美味しいため、弁当や学校給食にもよく登場します。

英語での紹介例

Gane is a traditional fried dish from southern Kyushu, Japan, especially in Kagoshima and Miyazaki. Sweet potato strips coated in batter are deep-fried to resemble crab legs — the dish’s name comes from the local dialect word for “crab.”

特徴

「がね」は、鹿児島県や宮崎県南部に伝わる郷土料理で、さつまいもを主役にした甘めの衣で揚げる“かき揚げ風の揚げ物”です。揚げ上がった形が、鹿児島弁で「蟹(がね)」と呼ばれる蟹の足に似ていることから、この名が付けられました。

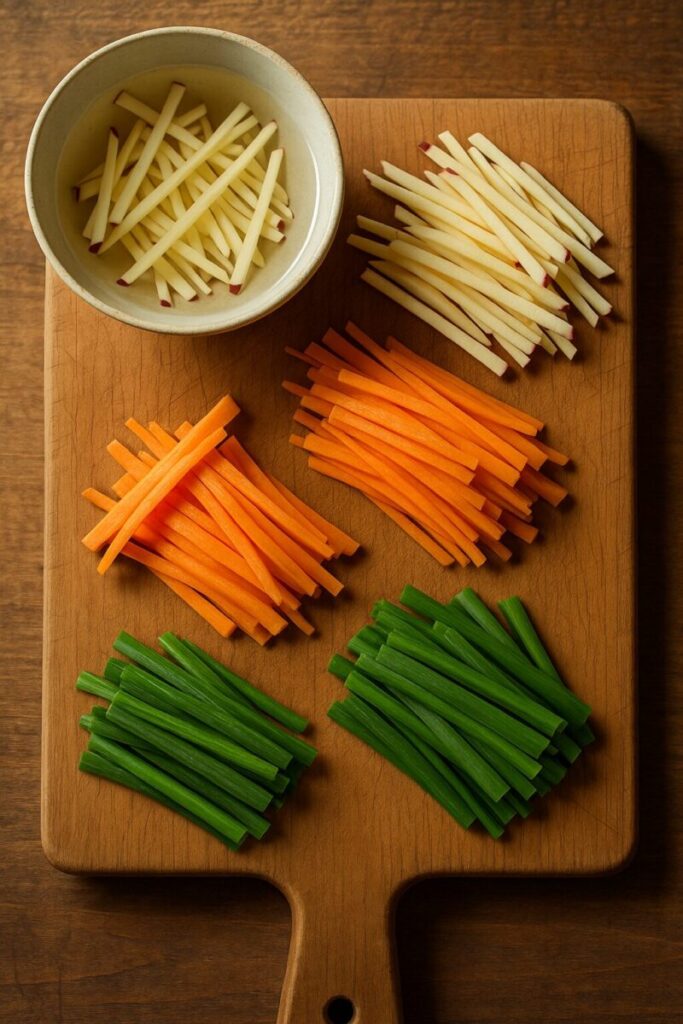

調理の基本は、さつまいもを太めの千切りや細切りにし、人参やにらなど季節の野菜を加えて衣でまとめ、油でカリッと揚げること。衣には小麦粉や米粉、てんぷら粉のほか、甘みやふんわり感を出すためにホットケーキミックスを使うこともあります。砂糖を多めに入れるのが最大の特徴で、甘じょっぱい味わいと、外はカリッ・中はホクホクとした食感が楽しめます。

また、地域や家庭ごとに具材や味付けが異なり、青のり、ごぼう、いんげん、桜えび、小魚などを加えるアレンジも多彩です。一般的な「かき揚げ」と比べると、

- 甘い味付け

- さつまいもが主役

- 蟹に似た独特の形

という点で大きく異なります。

この料理は昔から祝い事や地域の集まりでふるまわれ、学校給食やイベントでも登場するなど、地域の食文化に深く根付いています。冷めても美味しいため、おやつや弁当の一品、酒の肴としても親しまれています。

由来・歴史・発祥

名称の由来

「がね」という名は、揚げた形が蟹(かに)に似ていることに由来します。鹿児島弁で蟹を意味する「がね」という言葉がそのまま料理名となりました。細切りにしたさつまいもや野菜を衣でまとめて揚げると、飛び出したさつまいもの端が蟹の足のように見えるため、この呼び名が広まったといわれています。

発祥と歴史的背景

がねは、鹿児島県および宮崎県南部(都城周辺)で農村の家庭料理として生まれた郷土料理です。正月や祭り、地域の集まり、子どものおやつ、焼酎の肴など、日常から特別な行事まで幅広い場面で親しまれてきました。

その背景には、薩摩・大隅地方や都城・宮崎南部でさつまいもが広く栽培されるようになった江戸時代以降の食文化の発展があります。さつまいもは17世紀末(1698〜1705年ごろ)に琉球や種子島を経て九州南部に伝わり、保存性と栄養価の高さから庶民の重要な食材となりました。この地域では、さつまいもを長期保存したり、日々の食事やおやつに活用する文化が根付き、その一環としてがねが誕生したと考えられます。

地域への広がりとバリエーション

がねは九州南部を中心に広がり、熊本県天草地方など他地域では「がね揚げ」と呼ばれることもあります。地域によっては仏事の精進料理や行事食として定着し、材料や味付けにも独自のアレンジが加えられています。

まとめ

がねは、蟹に似た外見から鹿児島弁の「がね」という名がつき、江戸時代以降にさつまいも食文化の中から生まれた南九州の伝統的な揚げ物です。庶民の知恵と地元食材を生かした料理として、今もなお地域の食卓や行事に欠かせない存在となっています。

では、追加情報を反映して第4節を書き直します。

4. 材料・具

がねの材料は、鹿児島や宮崎南部の郷土料理らしく、地元食材と家庭ごとの工夫が活きています。主役はさつまいもですが、具材の組み合わせや衣の配合によって味や食感に幅が生まれます。

基本材料

- さつまいも:主役の具材。5cm程度の千切りや拍子切りが一般的で、揚げたときのホクホク感と甘みが特徴。

- 小麦粉/米粉/天ぷら粉:衣のベース。小麦粉と米粉を混ぜることで、軽さともちっと感を両立できる。

- 卵:コクと風味を加え、衣をふんわりさせる。

- 塩・砂糖:塩気と甘みをしっかり付けるのが郷土料理らしい味付けのポイント。

- 水:衣を作る際の基本材料で、粉類と合わせて適度な固さに調整する。

アレンジ具材例

- 人参:千切りや細切りにして彩りと甘みをプラス。

- ねぎ・にら・いんげん:3〜5cmに切って香りや彩りを加える。

- 桜えび・小魚・青のり:旨味や風味を高め、見た目にも華やかさを添える。青のりは香り出しにも有効。

- ごぼう・生姜:香りや食感のアクセントとして加える場合もある。

衣の甘み・食感の工夫

- 砂糖を加えて甘めに仕上げるのが基本。郷土料理らしい素朴で優しい味わいになる。

- もち米粉や米粉を加えると、もちっとした食感が生まれる。

- ホットケーキミックスを使えば、さらに甘みとふんわり感が増し、おやつ感覚の仕上がりに。水と混ぜてさつまいもを包み揚げるだけの手軽なレシピもある。

- 衣はややもったりめに作ると野菜に絡みやすく、揚げたときの形が崩れにくい。

- 卵を使わず、小麦粉+水+塩砂糖だけのシンプルな衣でも素朴な美味しさが楽しめる。

まとめ

がねは、定番レシピ=さつまいも+小麦粉または米粉+卵+塩砂糖+水で作りますが、人参やねぎ、桜えびなど多様な具材を加えて家庭ごとに自由にアレンジされます。衣に砂糖やホットケーキミックスを加えて甘みや食感を好みに合わせて調整するのも、家庭料理らしい工夫です。基本を押さえつつ、バリエーションを楽しめるのががねの魅力で、冷めても美味しいことから弁当やおやつにも重宝されています。

作り方(簡単レシピ)

がねはシンプルな材料で作れる郷土料理ですが、野菜の切り方や衣の配合、揚げ方の温度管理によって仕上がりが大きく変わります。ここでは家庭で作りやすい基本の流れと、郷土料理らしい甘め仕上げのコツをご紹介します。

1. 野菜の下ごしらえ

- さつまいもは5mm厚さの斜め切りにした後、5mm幅の細切りにします。切ったら水にさらしてアクを抜き、ザルにあげてしっかり水気を切ります。

- にんじんはさつまいもより少し細めに切り、彩りと食感をプラス。

- しょうがは3cm程度の千切りにし、にらは2〜5cm長さにカット。

- 野菜は切った後、ペーパータオルなどで水分をしっかり拭き取ると衣が絡みやすく、揚げた際の油はねも防げます。

2. 衣を作る

- ボウルに小麦粉ともち米粉(または米粉)を入れ、ふんわりとした食感に仕上げます。

- 卵を1個割り入れ、水を少しずつ加えながら混ぜ、具材にまとわりつく程度のややもったりした固さに調整。

- 砂糖(大さじ1程度)、薄口しょうゆ、塩を加え、郷土料理らしい甘めの味付けにします。

- おやつ感覚に仕上げたい場合は、ホットケーキミックスを使って甘みとふんわり感を強調するアレンジもおすすめです。

3. 揚げる

- 揚げ油を鍋の底から3cmほど入れ、170℃に加熱します。

- 衣と具材を合わせ、小さなかき揚げ状にまとめ、蟹の足のようにさつまいもが少し突き出す形を作ります。

- 油に入れて両面を返しながら約3〜4分揚げ、きつね色になったら取り出します。

- 低めの温度(160〜170℃)でじっくり揚げると、中まで火が通りもちっとした食感に仕上がります。

4. 甘め仕上げ・アレンジ

- 衣の砂糖を増やせばより甘くなり、さつまいもの自然な甘さと調和します。

- ホットケーキミックスを使えば、スイーツ感覚のがねも作れます。

- さつまいもをあらかじめレンジで軽く加熱すると、揚げ時間が短縮でき、甘みも引き立ちます。

- 人参やにらのほか、青のり、小魚、桜えびを加えると風味豊かな仕上がりになります。

食べ方・提供シーン

がねは、鹿児島・宮崎南部の家庭で長く親しまれてきた郷土料理で、その食べ方や提供シーンはとても幅広いのが特徴です。

日常での食べ方

甘みのある衣とさつまいもの素朴な味わいから、おやつ感覚で食べられることが多い料理です。揚げたてはもちろん、冷めても美味しいため、夕食の副菜や酒の肴(おつまみ)としても好まれます。冷めても風味や食感が損なわれにくく、お弁当のおかずにもぴったりです。

行事やお祝いの場

春祭りや地域の行事、祝いごとなどの集まりでは、欠かせない郷土料理の一つとしてふるまわれます。地域の人々が一堂に会する場で提供されるがねは、会話や交流を盛り上げる存在でもあります。祭りの模擬店や地域の出店で販売されることもあり、手軽に味わえる郷土の味として親しまれています。

学校給食での提供

鹿児島や宮崎の一部地域では、学校給食のメニューにも採用され、子どもたちが郷土の味に親しむ機会となっています。栄養価が高く、食べやすい甘めの味付けが子どもたちにも好評で、地元の食育にも貢献しています。

保存性と配布

がねは揚げ物であるため比較的保存性が高く、地域行事やイベントで配布されたり、パック詰めにして販売されたりすることもあります。気軽に食べられ、持ち運びしやすい点も人気の理由です。

有名店・美味しい店・通販

がねは、鹿児島市や宮崎県都城市の飲食店・郷土料理店で味わえるほか、地元スーパーや道の駅、通販でも広く入手可能です。冷凍惣菜としての商品化も進み、自宅で手軽に楽しめる環境が整っています。

鹿児島市の提供店

鹿児島市内では、郷土料理店「さつま路」など、鹿児島の伝統料理を提供する店でがねを味わえます。さつまいもを使った郷土料理の一つとして、定食や一品料理のメニューに登場することも多く、観光客にも人気です。

都城市の提供店

都城市はがねの提供店が多い地域で、「居酒屋 ろばた焼 明石」(1990年開業)のように郷土料理を大切に守る店もあります。道の駅「朝霧の里みやこんじょ」では、特設テントで揚げたてのがねを販売するイベントが開かれることもあり、観光客や地元客で賑わいます。

地元スーパー・道の駅

鹿児島県や都城市の地元スーパーでは、惣菜コーナーでがねが並ぶ光景が珍しくありません。特にさつまいもの旬や地域の祭り時期には、揚げたてのがねが販売されます。道の駅では揚げたて販売のほか、冷凍や真空パックの商品も取り扱われ、土産品や持ち帰りにも便利です。

通販

ネット通販では、冷凍がねやがねセットが人気商品となっています。ふるさと納税の返礼品としても選ばれており、南九州産のさつまいもを使用した本格的ながねが全国へ届けられています。家庭で油を使わず温めるだけで楽しめる手軽さが好評です。

冷凍惣菜としての販売

がねは冷凍惣菜としての商品化が進んでおり、地元食品メーカーや居酒屋が製造・販売を行っています。電子レンジで温める方法や、軽く揚げ直してカリッと仕上げる方法があり、調理の手間がかからないため家庭用にも贈答用にも向いています。

まとめ

鹿児島市や都城市では飲食店でできたてを味わえ、地元スーパーや道の駅では惣菜や冷凍商品として購入可能。通販やふるさと納税を通じて全国から入手でき、冷凍惣菜は忙しい家庭でも簡単に郷土の味を楽しめる選択肢となっています。

九州・他地域での広がり

がねは鹿児島・宮崎を発祥とする南九州の郷土料理ですが、その特徴的な形と味わいは九州の他地域や本州の一部にも伝わり、地域ごとに独自の呼び名やアレンジが生まれています。

熊本県(特に天草地域)

熊本県天草地域では、「がね揚げ」という名前でさつまいもの揚げ物が親しまれています。これは鹿児島のがねに非常に近い料理ですが、天草では仏事に魚を使えないため、代わりにさつまいもを太めに切り、菜種油で揚げた精進料理として発展しました。

衣には砂糖や生姜を加えて甘めに仕上げることが多く、祝い事の場では「がね揚げ」、仏事では「つき揚げ」と呼び分けられます。地域によって人参を加えるなど具材のバリエーションもあり、うどんの具として「がね揚げうどん」にする食べ方も見られます。

鹿児島県・宮崎県

鹿児島県と宮崎県都城市周辺では、さつまいもを主役に甘めの衣で揚げるかき揚げ風の「がね」が広く親しまれています。衣には砂糖を多く使うほか、ホットケーキミックスを加えてふんわり感や甘みを増す家庭もあり、具材には人参、ねぎ、桜えび、小魚、青のりなど多彩なバリエーションがあります。家庭ごとに衣の配合や甘さの度合いが異なり、地域ごとに個性ある味わいが受け継がれています。

埼玉県坂戸市

埼玉県坂戸市でも、九州南部由来と考えられるがねの伝播例があります。詳細な呼び名やレシピの情報は限られていますが、移住者や地域交流を通じて九州の郷土料理が紹介され、地元のイベントや料理教室などで提供されるケースがあると考えられます。材料や味付けは地域の食文化に合わせて変化している可能性があります。

呼び名・アレンジの地域差

| 地域 | 呼び名 | 具材・衣の特徴 | 用途・特徴 |

|---|---|---|---|

| 鹿児島県・宮崎県 | がね | 甘めの衣(砂糖・ホットケーキミックス使用も)、さつまいも主役、人参・ねぎ・桜えび・青のりなど多様 | おやつ、副菜、酒の肴。祝い事や地域イベントでも提供 |

| 熊本県天草地域 | がね揚げ / つき揚げ | 甘めの衣に生姜入りが多い。菜種油で揚げる精進料理。 | 仏事では「つき揚げ」、祝い事では「がね揚げ」、うどん具材にも |

| 埼玉県坂戸市 | 不明(伝播例あり) | 九州由来の材料・味付けの可能性 | 地域コミュニティやイベントで提供されることがある |

まとめ

がねは南九州で生まれた郷土料理ですが、熊本県天草地域では仏事や祝い事の料理として独自に発展し、埼玉県など九州外でも紹介されることがあります。地域ごとに砂糖の量、生姜の有無、衣の材料や具材が異なり、その土地の食文化に溶け込みながら受け継がれています。

味付け・アレンジ・かき揚げとの違い

甘い衣と独特の食感

がねの最大の特徴は、甘い味付けにあります。衣に砂糖を多めに加えることで、揚げたてはもちろん、冷めても美味しく食べられるのが魅力です。味のベースは砂糖に薄口醤油や塩を加えた甘じょっぱい風味で、さつまいもの自然な甘さと調和します。

衣には小麦粉ともち米粉(または米粉)を混ぜることが多く、これによりふんわりもちっとした食感が生まれます。小麦粉だけの衣はカリッと仕上がりやすく天ぷらやかき揚げに向きますが、がねの場合はもち米粉を加えることで、冷めても柔らかく甘みの乗った食感に仕上がります。

さらに、ホットケーキミックスを使うレシピでは、甘さとふんわり感が一層増し、おやつやスイーツ感覚で楽しめます。

具材アレンジの幅広さ

基本の具材はさつまいもですが、彩りや風味を加えるために人参、にら、ねぎ、いんげん、桜えび、小魚、ごぼう、生姜などを組み合わせることもあります。特に熊本・天草地方の「がね揚げ」では、生姜の千切りを加えて風味を引き締めるほか、水ではなくビールで衣を溶き、軽くふんわりと揚げるアレンジも人気です。

一般的なかき揚げとの違い

| 特徴 | がね | 一般的なかき揚げ |

|---|---|---|

| 味付け | 甘め(砂糖多め)+薄口醤油・塩 | 塩や醤油など控えめな味付け |

| 衣の材料 | 小麦粉+もち米粉(または米粉)、卵、水 | 小麦粉が主体 |

| 食感 | ふんわり・もちっと、冷めても柔らかい | カリッと軽い食感 |

| 具材構成 | さつまいもが主役、野菜や桜えびなどを加える | 野菜や海鮮が中心、さつまいもは少ない |

| 役割・用途 | おやつ、副菜、酒の肴、行事食 | 天ぷら盛り合わせや定食の一品 |

まとめ

がねは、甘い衣ともち米粉によるもちっとした食感が際立つ、さつまいも主体のかき揚げ風郷土料理です。一般的なかき揚げとは、味付けの方向性、衣の材料、食感、そして用途の面で明確な違いがあります。家庭や地域ごとのアレンジも豊富で、同じ「がね」でも作り手によって表情が変わるのも魅力です。

学校給食と地域食文化

がねは、鹿児島県および宮崎県南部の学校給食において、地域の食文化や食育を担う重要な郷土料理として積極的に提供されています。単なる給食メニューにとどまらず、地元食材の活用・郷土料理の継承・地域農業との連携といった多方面の役割を果たしています。

鹿児島県での取り組み

鹿児島県では、県学校給食会の取り組みとして、地元産食材をふんだんに使った献立が作られており、その中にがねも含まれます。県内の学校給食では地産物の使用割合が60%以上に達し、栄養教諭や給食関係者、地元生産者が連携して特産品を安定供給する体制が確立されています。がねは揚げ物でありながら野菜が多く含まれ、栄養バランスが取れているため、子どもたちにも人気があります。

宮崎県での取り組み

宮崎県では、特に都城市を中心に、秋のさつまいも収穫期などにがねが給食に登場します。都城地方の方言「がね(かに)」にちなみ、せん切りのさつまいもや人参、ごぼう、しょうが、豆腐などを混ぜて揚げた形で提供されます。授業の一環として、子どもたちががね作りを体験し、調理工程や歴史を学ぶ取り組みも行われています。

食育と文化継承の役割

がねの学校給食導入は、栄養面の補給だけでなく、地元食材を使った郷土料理を通じて地域の伝統を伝える機会となっています。鹿児島県では「食育の日」に合わせて農産物のPR活動と連動した献立を提供するなど、地域農業との連携も進んでいます。こうした活動は、子どもたちの郷土愛や食文化への関心を高め、将来にわたって地域の食文化を守り継ぐきっかけにもなっています。

英語紹介文例

がねは、海外の観光客や食イベントでの紹介にも適した郷土料理です。ここでは目的別に使える3つの英語紹介例をまとめます。

英語紹介文例①(簡潔・概要)

Gane is a traditional sweet potato fritter from Kagoshima and Miyazaki in southern Japan. Thin strips of sweet potato and other vegetables are coated in a slightly sweet batter and deep-fried until golden, resembling crab legs—the name “gane” comes from the local dialect word for “crab.”

短く概要を伝えたい場面、メニュー説明やSNS投稿に最適です。

英語紹介文例②(文化背景を含めた紹介)

Gane is a beloved local snack from the southern Kyushu region, especially Kagoshima and Miyazaki Prefectures. Made from julienned sweet potatoes mixed with carrots, green onions, or dried shrimp, then coated in a sweetened flour-and-rice-flour batter and deep-fried, its shape resembles the legs of a crab. The name “gane” means “crab” in the regional dialect. It is enjoyed at festivals, local gatherings, school lunches, and even as a home-style side dish.

郷土料理としての歴史や地域性も含め、食文化を紹介する場面に向いています。

英語紹介文例③(観光・プロモーション向け)

When visiting southern Kyushu, try Gane, a unique sweet potato fritter cherished in Kagoshima and Miyazaki. Its crunchy-yet-chewy texture and gentle sweetness set it apart from ordinary Japanese tempura. Named after the local word for “crab” because of its shape, Gane is served at seasonal festivals, sold at roadside markets, and often appears in school lunches as a taste of local tradition.

観光パンフレットや旅行サイトでの誘引文として有効です。

英語表現のポイント

- 「がね」は Gane とローマ字表記し、(sweet potato fritter) や (local tempura) を補足すると理解しやすい。

- 鹿児島弁で「かに」を意味する由来は “comes from the local dialect word for ‘crab’” と説明。

- 甘い衣は slightly sweet batter または sweetened batter と表記。

- 食感は crunchy yet chewy や soft and fluffy inside などで表現可能。

- かき揚げとの違いは sweeter than ordinary kakiage (mixed vegetable tempura) で説明できる。

まとめ

がねは、鹿児島県や宮崎県南部を中心に受け継がれてきた南九州の郷土料理で、さつまいもを主役にした甘めのかき揚げ風揚げ物です。揚げた姿が蟹の足に似ていることから、鹿児島弁で蟹を意味する「がね」という名が付きました。

衣には小麦粉ともち米粉(または米粉)を組み合わせ、砂糖を加えて甘く仕上げるのが特徴で、外はカリッと、中はふんわりもちっとした食感が楽しめます。具材は人参、にら、桜えび、小魚など地域や家庭によって多彩にアレンジされます。

古くから農村の家庭料理や行事食として親しまれ、春祭りや地域の集まり、祝い事、学校給食など幅広い場面で登場してきました。冷めても美味しいため、おやつや弁当、酒の肴としても重宝されます。

鹿児島市や都城市の郷土料理店や居酒屋で味わえるほか、地元スーパーや道の駅、通販、ふるさと納税を通じて全国に届けられています。また、熊本県天草地域では「がね揚げ」として精進料理や祝い食に用いられ、地域独自の発展を遂げています。

一般的なかき揚げとの大きな違いは、甘い味付けとさつまいも主体の具材構成、そしてもち米粉を加えた独特の食感にあります。これらは南九州の豊かなさつまいも食文化と深く結び付いており、郷土の味として今も多くの人に愛されています。

がねは、地域の農産物を活用した知恵と工夫の結晶であり、食文化を未来に受け継ぐための大切な一皿です。

参考文献一覧

- かごしまの食(鹿児島県公式サイト)「がね」

https://www.kagoshima-shoku.com/kyoudo/1805 - 農林水産省「うちの郷土料理〜鹿児島県 がね〜」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/gane_kagoshima.html - 全国学校栄養士協議会「宮崎県 郷土料理 がね」

https://www.zengakuei.or.jp/kyodosyoku/pref/miyazaki_03.html - 日本ガス「がねのレシピ」

https://hidamari.nihongas.co.jp/web/cafe/blog/honohono/blog-176.html - みんなのきょうの料理「がね」浜崎典子レシピ

https://www.kyounoryouri.jp/recipe/20193_%E3%81%8C%E3%81%AD.html - kumikoのきもの・和の暮らしメディア「熊本天草のがね揚げ」

https://kumiko-jp.com/archives/324740.html - FOOD MANIA「がね(鹿児島県の郷土料理)」

https://food-mania.jp/washoku-gane-kagoshima/ - デリッシュキッチン「がね」

https://delishkitchen.tv/recipes/413293081937315011 - 楽天レシピ「がねの作り方」

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1050023490/ - 旅色セレクション「がね」特集

https://tabiiro.jp/likes/articles/view/pl288904/ - Think MIYAKONOJO「がね」紹介記事

https://think-miyakonojo.jp/article/7689/ - 鹿児島県学校給食会「学校給食レシピ集」

https://www.kagoshima-sl.jp/wp/wp-content/uploads/2016/08/h27-recipe.pdf - 宮崎県郷土料理紹介(農林水産省)「がね」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/gane_miyazaki.html - 全国学校栄養士協議会「がね」レシピ(宮崎県)

https://www.zengakuei.or.jp/kyodosyoku/pref/miyazaki_03.html - 熊本県公式サイト「がね揚げ」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ganeage_kumamoto.html

コメント