釧路発祥のスパカツは、熱々の鉄板に太めスパゲティ、たっぷりのミートソース、サクサクのトンカツを重ねた一皿。ジュージュー音と香りが食欲を誘う、地元に根づいたソウルフードです。

- 第1節|スパカツとは?(定義・基本構成)

- 第2節|由来と発祥(泉屋/誕生背景)

- 第3節|名称の由来と呼び名(スパカツ/カツスパ)

- 第4節|スパカツの特徴(料理としての“らしさ”)

- 第5節|歴史年表

- 第6節|どこの郷土料理?釧路のソウルフードとして

- 第7節|発祥店・名店ガイド(現地で食べる)

- 第9節|材料と基本レシピ(家庭向け・簡単版)

- 第10節|おいしく作るコツ

- 第11節|バリエーション/大盛り文化・テイクアウト

- 第12節|お土産・通販(家庭で“釧路の味”)

- 第13節|食べ方・楽しみ方(熱々鉄板の注意点/絡め方)

- 第14節|英語での紹介フレーズ(観光・メニュー対応)

- 第15節|関連料理との比較

- 第16節|文化的価値と現在(100年フード/地域への貢献)

- 第17節|よくある質問(FAQ)

- 第18節|参考文献

第1節|スパカツとは?(定義・基本構成)

スパカツは、北海道・釧路で生まれた洋食。しっかり温めた鉄板皿にやや太めのスパゲティを盛り、揚げたてのトンカツをのせ、コクのあるミートソースをたっぷりかけて提供します。正式名称は「スパゲティミートソースカツレツ」で、略して「スパカツ」と呼ばれます。

最大の特徴は最後まで熱々で食べられること。鉄板のジュージューという音と立ちのぼる香りが食欲をかき立て、ミートソースが麺とカツに絡んで満足感のあるボリュームを生みます。釧路の日常食であると同時に、観光客にも人気のご当地グルメとして定着しています。

基本の構成

- 麺:やや太めのスパゲティ

- カツ:食べやすくカットしたトンカツ(ロースが一般的)

- ソース:玉ねぎや挽き肉の旨みが利いたミートソース(店によっては二度がけ)

- 器:高温に熱した鉄板皿で提供

この「鉄板ミート × カツ × スパ」の組み合わせが独自の一体感を生み、釧路の“いつもの味”として愛されています。

第2節|由来と発祥(泉屋/誕生背景)

発祥の店と時期

スパカツは、北海道釧路市の老舗洋食店「レストラン泉屋」で生まれました。泉屋は1959年に創業し、その開店後まもない1960年前後に現在の原型となる「スパゲティミートソースカツのせ(=スパカツ)」が考案されたと伝えられています。以来、同店の看板メニューとして長く愛され、釧路名物を代表する一皿へと育ちました。

誕生の背景:冷涼な街で“最後まで熱々”を

釧路は年間を通して冷涼な気候で知られます。創業者・小泉俊一氏は「熱い料理は最後まで熱いまま味わってほしい」という発想から、提供直前までしっかり温めた鉄板を採用。これにより、麺・カツ・ミートソースが一体となった香りと音(ジュージュー)を保ち、食べ切るまで熱々で楽しめる独自の提供スタイルが確立しました。

洋食文化の受容と“主役になるスパゲティ”

誕生当時の釧路では、いわゆる洋食文化はまだ十分に根付いていませんでした。そこで泉屋は、従来“付け合わせ”と見られがちだったスパゲティを主役の一皿として提示。さらに、人気の高いとんかつを堂々と盛り合わせることで、満足感と話題性を兼ね備えた新機軸の洋食を打ち出しました。こうして「鉄板ミート × スパゲティ × カツ」という構成は、地域の嗜好に合致し、急速に支持を集めます。

看板化から“釧路のソウルフード”へ

スパカツは泉屋の看板メニューとして定着したのち、地元メディアや観光情報でも繰り返し紹介され、釧路市民の“いつもの味”として浸透しました。現在では「スパカツを食べに釧路へ」という目的で訪れる旅行者も多く、ソウルフードであると同時に観光資源としても機能しています。鉄板から立ちのぼる香りと音、食べ応えのあるボリュームは、釧路の食文化を象徴する体験として広く知られるようになりました。

第3節|名称の由来と呼び名(スパカツ/カツスパ)

1. 名称の由来――厨房の略称が“正式名”へ

もともとのメニュー名は「スパゲティミートソースカツのせ」という長い表記でした。創業者・小泉俊一氏が厨房での呼びやすさから「スパカツ」と略していた呼称がそのまま客側にも広がり、定着。1960年ごろの誕生期から用いられていた略称が、やがて代表名称として一般化しました。

2. 呼び名の地域差――「スパカツ」と「カツスパ」

- 釧路・道東圏:スパカツが主流の呼称。発祥店・泉屋のメニュー名や地元メディアの表記とも一致します。

- 関西圏ほか:カツスパという呼び名・表記が多く見られます。ミートソースやナポリタンにとんかつをのせるスタイルが広く親しまれており、呼称は「カツスパ」が一般的な例です。

- 共通点:いずれもスパゲティ+とんかつという核は同じ。呼び名の違い=地域の言い回しの違いと考えられます。

3. 用語整理――「スパカツ」は釧路発、「カツスパ」は広域バリエ

スパカツは、釧路発祥の独自文化として熱々の鉄板、太め麺、たっぷりのミートソース、揚げたてのカツという“提供様式”まで含めて語られるのが特徴です。対してカツスパは各地でバリエーションが存在し、鉄板提供でない、麺の太さやソースの味が異なるといった地域ごとの作り方の幅が見られます。

まとめ:

- 釧路の文脈では「スパカツ」を基本用語に。

- 全国的な比較や類似料理を扱う際は「カツスパ」も併記すると読者に親切です。

第4節|スパカツの特徴(料理としての“らしさ”)

1)熱々の鉄板提供――五感で味わう“ジュージュー”

スパカツは熱した鉄板皿で提供されるのが基本です。着席と同時に立ちのぼる湯気、耳に届くジュージュー音、鼻をくすぐるミートソースの香りが食欲を一気に高めます。鉄板は保温性が高く、麺やカツ、ソースの温度を長くキープ。時間とともに麺の表面が香ばしく焼ける、ソースが軽く煮詰まってコクが増すなど、食べ進めるほどに表情が変わるのも魅力です。※鉄板は非常に熱いので、運ばれてきた直後の触れ・跳ねには注意を。

2)“二度がけ”の発想――麺にもカツにもたっぷり絡ませる

スパカツでは、盛り付け時にミートソースを重ねてかける(いわゆる“二度がけ”)スタイルが広く見られます。

- 麺側に絡める:下層のスパゲティにソースを先になじませ、麺一本一本に旨みを吸わせる。

- カツ側にかける:上層のカツに追いソースをかけ、肉のジューシーさと香ばしい衣に濃厚なコクをまとわせる。

上下からソースが絡むことで、一口ごとの満足度が高まり、鉄板上で温度と濃度の変化を楽しめます。

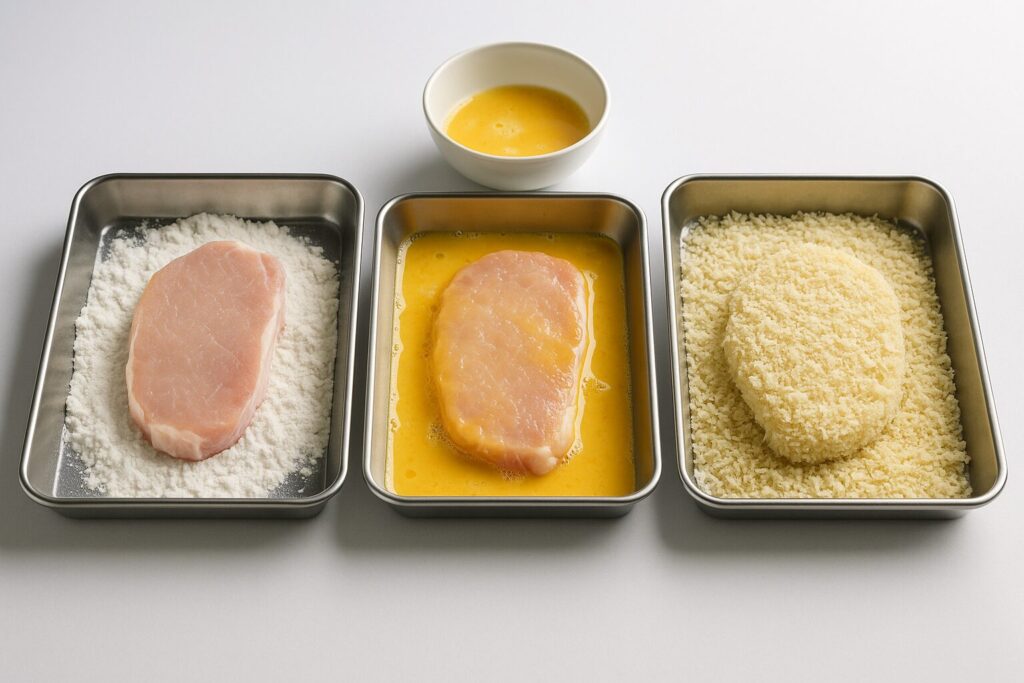

3)衣の工夫――“サクサク”と“はがれにくさ”の両立

スパカツのカツは箸で切り分けやすく、衣がはがれにくいことが理想です。

- 衣づけ:小麦粉→溶き卵→パン粉の重ね付けや、パン粉の粒度・押さえ加減を調整して密着性を高める。

- 揚げ:油温と揚げ時間を適正化し、サクッとした食感と中の肉のジューシーさを両立。

- 盛り付け:鉄板上の麺と直接触れる面の余分な油を落とす、切り分けやすい幅にカットするなど、衣がふやけにくい工夫が光ります。こうした下ごしらえと提供オペレーションの積み重ねが、“最後の一口まで軽やかな歯ざわり”につながります。

4)ミートソースの“手間”――旨みのレイヤーを重ねる

スパカツの要は、言うまでもなくミートソース。

- ベースづくり:玉ねぎをしっかりと甘みが出るまで炒め、挽き肉の旨みを重ね、トマトやデミグラスの要素で酸味・甘味・苦味・旨味のバランスを整える。

- 香味の重層:にんにく、ローリエ、ナツメグ、胡椒などを“効かせすぎず、しかし存在感はある”按配で。

- 粘度設計:麺にも衣にもよく絡む濃度に仕上げることで、鉄板上で煮詰まりすぎず、薄まりすぎない一体感を実現。

- 休ませて馴染ませる:仕込み後に一度休ませてから再加熱することで味がなじみ、角が取れた円熟のコクが生まれます。

この“手間”こそが、鉄板×カツ×太麺を束ねる“核”の役割を果たし、食後にまで残る満足感を作り出します。

まとめ

- 鉄板提供:熱・音・香りで五感を刺激、最後まで温度と食感が持続。

- 二度がけ:麺とカツの両方にソースを行き渡らせ、濃厚な一体感。

- 衣の工夫:密着性とサクサク感を両立し、はがれ・ふやけを抑制。

- ミートソース:炒め・煮込み・休ませの“手間”で、旨みの層を積み上げる。

この4点が重なり合って、スパカツならではの“らしさ”――熱々・濃厚・サクッ・満足――が生まれます。

第5節|歴史年表

1959年 ― レストラン泉屋創業

釧路の地に老舗洋食店「レストラン泉屋」が開業。のちのスパカツ誕生の土台となる、洋食文化の受け皿が生まれます。

1960年前後 ― 「スパゲティミートソースカツレツ」誕生

開店後まもなく、熱々の鉄板に太めスパゲティをのせ、トンカツとミートソースを重ねる一皿が考案されます。厨房発の略称「スパカツ」が広まり、独自の提供様式(鉄板・二度がけ・ボリューム)とともに看板メニューへ。

1970年代〜現代 ― ご当地グルメとして定着

市民の“いつもの外食”として根づき、家庭では再現レシピが語られるように。観光客の間でも「釧路に行ったらスパカツ」という合言葉が広がり、地域を代表するB級グルメとして各種メディアや観光情報でも定番化します。

2024年 ― 「未来の100年フード」認定

スパカツが文化的価値を持つ地域食として評価され、未来へ継承すべき食文化として位置づけられます。創案から半世紀以上、釧路の暮らしと観光の両面で愛されてきた歴史が、公式にも裏付けられました。

ポイント

- 誕生当初から鉄板で最後まで熱々という提供思想が一貫。

- 地元の外食文化として成熟し、観光資源へ拡張。

- 現在は地域のアイデンティティを象徴するメニューとして評価が確立。

第6節|どこの郷土料理?釧路のソウルフードとして

スパカツは北海道・釧路市を代表する郷土料理です。1959年創業の老舗洋食店で生まれ、「釧路市民18万人のソウルフード」として親しまれてきました。寒冷な気候でも最後まで熱々で食べられるように鉄板で提供する—この提供様式そのものが、釧路の暮らしと結びついた“地域の知恵”と言えます。

郷土料理としての位置づけ

- 釧路の外食文化を象徴する定番メニューで、家庭では再現レシピが語られ、外では“あの味”を食べに行くという二層の楽しみ方が定着。

- 太め麺×ミートソース×カツ×鉄板という構成が“釧路らしさ”を体現し、日常食とハレの外食の両面を担っています。

“ソウルフード”と呼ばれる理由

- 老若男女に支持され、家族でシェアしやすいボリュームと五感で盛り上がる演出(湯気・音・香り)が、世代を超えた共通体験をつくってきました。

- 学生やビジネス客の日常使いから来訪者の“旅の目的”まで、幅広いシーンで選ばれる懐の深さがあります。

観光資源としてのスパカツ

- 釧路を訪ねる理由の一つとして「スパカツを食べに行く」が挙がるほど、旅行者の間でも定番化。

- 観光情報・案内パンフレット・駅や観光サイトなどで繰り返し紹介され、まち歩きの導線に組み込まれてきました。

- 旅の満足度を左右する“その土地ならではの体験”として、釧路観光の顔を担っています。

文化的評価と今日的な広がり

- 近年は「100年フード」としても評価され、地域の伝統食文化の継承という文脈がより明確に。

- 市内外での認知が高まり、お土産・テイクアウト・コラボ企画など多様な楽しみ方が派生しています。

体験のヒント

- 鉄板は非常に熱いため、提供直後の跳ねや器の取り扱いに注意。

- 麺→カツ→追いソースの順で食べ進めると、鉄板上での温度と濃度の変化を最後まで楽しめます。

- シェア前提ならカットしやすい配膳を頼むと快適です。

第7節|発祥店・名店ガイド(現地で食べる)

発祥店|レストラン泉屋 総本店(釧路・末広町)

- 住所:北海道釧路市末広町2丁目28

- 電話:0154-24-4611

- 営業時間:11:00〜21:00(L.O. 20:30)

- 特徴:1959年創業。スパカツの元祖として知られ、熱々の鉄板×太めスパゲティ×厚切りトンカツ×濃厚ミートソースの王道スタイルを体験できる一軒。

- 注文のコツ:初訪問なら看板のスパカツを“そのまま”で。シェア予定ならあらかじめカットをお願いすると取り分けがスムーズ。鉄板は高温のため、提供直後のソースのはねに要注意。

- 混雑目安:昼どき・休日は行列が発生しがち。開店直後またはアイドルタイムが狙い目。

レストラン泉屋 鳥取大通店(釧路・鳥取大通)

- 住所:北海道釧路市鳥取大通2丁目2-24

- 電話:0154-52-1583

- 営業時間:11:00〜20:30(L.O. 20:00)

- 特徴:総本店の味を郊外でゆったり楽しめる支店。車利用の来訪や家族連れにも使い勝手がよい。

※営業時間は変更になる場合があります。最新情報の確認をおすすめします。

アクセスと周辺エリアの使い方

- アクセス:総本店は釧路駅から車で約5分/釧路空港から約25分。市街地の末広町は飲食店や観光スポットが集まるエリアで、スパカツ→幣舞橋→フィッシャーマンズワーフMOOと回る半日コースとも相性良し。

- 動線のヒント:昼食に総本店、夕方に夕日スポットや市場めぐりを組み合わせると、釧路らしい“食と景観”の体験が一度に叶います。

道内で味わえるスポット(例)

- 札幌エリア:札幌駅周辺などで、釧路発祥スタイルの“スパカツ”を掲げる店が点在。旅程に札幌しか入っていない場合でも、“釧路の味”を先取りできます。

- 北海道各地:道内の他地域でも、スパゲティにカツをのせた類似メニューを提供する店が少しずつ増加中。ただし、鉄板提供や太め麺、ソースの濃度設計などの“泉屋スタイル”を忠実に再現するかは店舗ごとに差があります。

まとめ(お店選びのポイント)

- 初めてなら総本店で“元祖”の体験を。

- 車移動中心なら鳥取大通店が便利。

- 札幌など道内他都市でも類似メニューあり。旅行計画に応じて“元祖体験”と“アクセスの良さ”を使い分けましょう。

第9節|材料と基本レシピ(家庭向け・簡単版)

材料(2人分)

- 豚ロース肉(トンカツ用)…2枚

- スパゲティ…200g(太さの目安:1.6〜1.9mm)

- ミートソース…約260g(市販レトルトで可)

- 小麦粉・溶き卵・パン粉…各適量

- サラダ油…適量(揚げ用)

- 塩・こしょう…各少々

- 仕上げ用:パセリ、粉チーズ(お好みで)

あると便利:鉄板皿(なければ厚手の耐熱皿やスキレット)

作り方

- 下ごしらえ(豚肉)

脂身と赤身の境に包丁で軽く切り込みを入れて筋切りし、塩・こしょうをふる。 - 衣づけ

小麦粉→溶き卵→パン粉の順にまとわせる(パン粉は軽く押さえて密着させる)。 - 揚げる

170℃の油できつね色になるまで揚げ、油をよく切る。食べやすい幅にカットしておく。 - 麺をゆでる

たっぷりの湯に塩(湯1Lに小さじ1/2目安)を入れ、袋表示どおりにゆでる。湯切り後、サラダ油少量をまぶすと麺がくっつきにくい。 - 盛り付け・仕上げ

鉄板皿(または耐熱皿)を十分に温め、スパゲティ→カツの順にのせ、温めたミートソースをたっぷりかける。お好みでパセリや粉チーズをふる。

時短・代替のヒント

- 超時短:市販のミートソース+惣菜のトンカツでOK。ソースだけ小鍋で一度温め直すと香りが立つ。

- 鉄板がない場合:オーブンで耐熱皿を予熱しておき、盛り付け直後に食卓へ。フライパンで皿を軽く温める方法でも近づけられる。

- “二度がけ”風:麺をのせた時点でソースを少量絡め、仕上げにもう一度上からかけると一体感が増す。

- 揚げ油を控えたい:深めのフライパンで少なめの油で揚げ焼き→最後に温度をやや上げてカリッと。

成功のポイント(簡潔版)

- 衣は密着:パン粉を軽く押さえ、揚げ上がりに網やキッチンペーパーで余分な油を落とす。

- 麺は太め寄り:1.6〜1.9mmが鉄板の熱とソースに負けず相性◎。

- 皿はアツアツ:温度が命。提供直後のソースのはねと器の高温には十分注意を。

第10節|おいしく作るコツ

1)鉄板(皿)を十分に温める

- 家庭ではオーブン230℃で10〜15分予熱、または鋳鉄スキレットを中火〜強めの中火で数分予熱。

- 皿はミトン必須。麺・カツ・ソースはすべて温かい状態で手早く盛り付け、着席と同時に提供すると最後まで熱々。

- 鉄板がない場合は耐熱皿を高温予熱、またはフライパンで皿裏を軽く温める方法でも近づけられます。

2)ミートソースの下ごしらえ

- 玉ねぎ・にんにくを油で甘みが出るまで炒め、牛豚合いびきを加えてしっかりほぐす。

- 小麦粉を少量まぶしてから、ホールトマト/トマトピュレ+ケチャップ+ウスター+コンソメ+砂糖を合わせ、弱火で5〜10分。

- 仕上げに塩・黒胡椒で整え、好みでバター少量や赤ワインを加えるとコクが出る。

- 目標は“麺と衣に絡む粘度”。スプーンの背に薄い膜が張るくらいが目安。いったん休ませて再加熱すると味がなじみます。

3)衣のはがれ対策

- 下処理:脂身と赤身の境目を筋切り。水気を拭き、塩・こしょう。

- 衣づけ:小麦粉→溶き卵→パン粉。余分な粉をはたき、パン粉は軽く押さえて密着。衣づけ後に5〜10分休ませると安定。

- 揚げ:油温170℃前後、詰め込みすぎず揚げて温度低下を防ぐ。揚げ上がりは縦置きで油切り。

- カット:1〜2分休ませて肉汁を落ち着かせ、よく切れる包丁で押し切らずスッと引く。これで衣のはがれとベチャつきを防げます。

4)“二度がけ”のタイミング

- 盛り付け前:麺にソースを少量絡めて下味&保湿。

- 仕上げ:カツをのせたら熱々のソースを上から。食べる直前にもう一度少量かけると、麺もカツも満遍なく旨みが行き渡りつつ、衣のサクサク感もキープ。

- テーブルで追いソースできるよう、小鍋で熱いまま別添にするとベスト。

失敗しない小ワザ(簡潔版)

- 麺は表示−30〜60秒で上げる(鉄板上でさらに火が入るため)。

- 麺の湯切り後、油少量をまぶすと絡みにくい。

- 仕上げの粉チーズ/パセリ/黒胡椒で風味に立体感。

- ソース跳ね注意:提供直後は口元ガード、子ども連れは特に配慮を。

この4ポイントを押さえるだけで、家庭でも“熱々・濃厚・サクッ”のスパカツにぐっと近づきます。

第11節|バリエーション/大盛り文化・テイクアウト

肉のバリエーション

- 基本は豚ロースのトンカツ

厚みのあるロースをサクッと揚げ、ミートソースのコクとぶつける王道スタイル。はじめてならまずはコレ。 - チキンカツに変更可の店も

豚が苦手な方や軽めにしたい方に人気。ジューシーさと衣の軽さで、ミートソースの酸味が引き立ちます。 - その他の派生

薄切り肉のミルフィーユ風カツ、ハンバーグの追いのせ、チーズ・半熟卵・野菜ソテーなど、トッピングで個性を出す店もあります。

おすすめ:チーズ+半熟卵で“濃厚×まろやか”に、パセリや黒胡椒で後味を締める。

大盛り文化

- 麺量アップが定番

通常量に対して大盛り設定がある店が多く、目安としてプラス数百円で麺量を増やせます(店舗により差あり)。 - “ボリュームの楽しさ”が魅力

釧路のスパカツは食べ応えが持ち味。食べ盛りの若者やがっつり派にファンが多く、メガ盛りやレディース向けなど、量のバリエーションを用意する店も。 - 注文のコツ

鉄板上でさらに熱が入るため、麺は重くなりやすい点を考慮。はじめての大盛りは麺量だけ増やす→次回ソース増し・カツ増しを試すとペース配分しやすいです。

テイクアウト対応

- 老舗でも持ち帰り可

電話予約で受け付けている店舗があり、自宅でも“釧路の味”を楽しめます(受付時間・メニューは店舗情報を要確認)。 - 持ち帰りの上手な楽しみ方

- 受け取り後は早めに食べる(時間が経つと衣が蒸れやすい)。

- 温め直しは、麺:電子レンジ短時間 → 仕上げにフライパンで水分調整、カツ:オーブントースターで衣を再サクッと、ソース:小鍋で温め直して“追いがけ”が理想。

- 可能ならソース別添えで受け取り、食べる直前に“二度がけ”すると店の臨場感に近づきます。

- 配達アプリ対応の店も

地域によってはデリバリーに対応。鉄板提供の臨場感は再現しづらいものの、味の再現度は高く、旅行前の“予習”にも向いています。

まとめ

- まずは豚ロース×王道ミート、次にチキンカツやトッピングで好みを探す。

- 大盛りは麺量から試し、徐々に“ソース増し/カツ増し”へ。

- テイクアウトはソース別添え&再加熱テクで“熱々・サクッ”をできるだけ再現。

第12節|お土産・通販(家庭で“釧路の味”)

1)レトルトソースで手軽に再現

- 泉屋の「釧路スパカツミートソース」は、挽き肉の旨みと玉ねぎの甘みを生かした“お店系”の味わい。

- 作り方は温めてパスタにかけるだけ。家庭レシピ(第9節)をベースに、仕上げに二度がけすると一体感がグッと増します。

- 目安:1人前=レトルト1袋。麺はやや太め(1.6〜1.9mm)が相性良好。

おいしくなる一手間

- 温めたソースの一部を麺にあらかじめ絡め、仕上げに追いソース。

- 皿(スキレットや耐熱皿)を高温で予熱してから盛り付けると“鉄板らしさ”がアップ。

- 仕上げに粉チーズ/黒胡椒/パセリで風味を立体化。

2)量販店・企画商品もチェック

- 量販店(例:イオン北海道)で泉屋監修のレトルトが並ぶことがあり、旅行のついでに“持ち帰りやすい土産”として人気。

- 近年はコラボ系(例:ランチパックの地域先行販売)や、冷凍食品・セット商品などの展開も増え、旅行後の“追体験”がしやすくなっています。

3)“推し活”にも嬉しいグッズ類

- キーホルダー/クリアファイル/Tシャツなど、スパカツをモチーフにしたオリジナルグッズも入手可能。現地の記念品としてはもちろん、記事やSNSの撮影小物にも活躍します。

4)購入ガイド(通販・店頭)

- 通販:泉屋公式や各ECモールで取り扱いあり。まとめ買いで家族分・来客分のストックが便利。

- 店頭:釧路市内の関連店舗・土産店、道内の量販店のご当地棚をチェック。旅程に合わせて現地調達+通販の補充がスマート。

5)保存・賞味期限・持ち帰りのコツ

- 保存:直射日光・高温多湿を避け、パッケージ表示に従う。開封後は早めに使い切り。

- 持ち帰り:旅先で買う場合は割れ物や瓶詰の緩衝に注意。夏季は保冷バッグが安心。

- ギフト:熨斗対応や詰め合わせの有無を事前に確認すると贈答にも使いやすい。

6)“お店の臨場感”を家で出す小ワザ

- 麺は表示−30〜60秒で上げる(皿の余熱でちょうど良くなる)。

- カツの再加熱はトースターで衣をサクッと回復→盛り付け直前にカット。

- ソースは小鍋でしっかり再加熱し、テーブルで追いソースできるよう別添えに。

- 可能なら鋳鉄スキレットを使用。なければ耐熱皿を高温予熱して“鉄板感”を演出。

まとめ

- まずは泉屋レトルトで“釧路の味”を手軽に体験。

- 量販店やコラボ商品も要チェック。

- グッズや詰め合わせはお土産・ギフトに最適。

- 家庭では予熱・二度がけ・再加熱の工夫で“熱々×濃厚×サクッ”を再現しましょう。

第13節|食べ方・楽しみ方(熱々鉄板の注意点/絡め方)

1)まずは“熱さ対策”

- 鉄板は約230℃の高温。運ばれてきたら器の縁や取っ手に触れない。小さなお子さま連れは手の届かない位置に置く。

- ソースのはね対策に紙ナプキンを膝や胸元に。白い服やデリケートな素材は避けるのが無難。

- 提供直後は30〜60秒だけ待って湯気とはねが落ち着いてから食べ始めるのも手。

2)麺とソースの“絡み”を最大化

- ファーストバイト:まずは麺だけ、またはカツだけで基本の味を確認。

- 二段階絡め:

- 麺を軽くほぐし、下層のソースを麺になじませる。

- カツの上にある上層のソースを少し麺側に移し、全体に薄く回す。

- 熱すぎる時は、麺の一部を鉄板の端に寄せて少し冷ましてから口へ。太め麺は保温性が高いので慌てないのがコツ。

3)カツの食感を長持ちさせる

- カツは一口大にカットしてからいただくと、衣のサクサク感と肉のジューシーさを両立しやすい。

- 麺に長時間埋めると衣が蒸れやすいので、カツは上段キープ → 口に運ぶ直前に麺と合わせると食感が保てる。

4)“二度がけ”で味の層を作る

- 食べ進めの中盤で追いソース(卓上の残りや別添え)を少量ずつ。

- 麺:カツ=2:1くらいの配分で交互に食べると、濃厚さ↔サクサクの波が続いて満足度が上がる。

5)最後まで“熱々・香ばしい”を楽しむ工夫

- 鉄板の余熱で麺の表面が香ばしくなるので、終盤はカリッとした部分も拾って味の変化を楽しむ。

- 仕上げに粉チーズ/黒胡椒をひと振りすると、香りに立体感。辛味が欲しければタバスコも好相性。

6)テーブルマナーと小さな注意

- スマホやカバンははねから離す。テーブルの端に鉄板を少し寄せて、手前側の安全地帯を作る。

- 箸・フォークを鉄板に強く当てない(はねやすく、やけどの原因)。

- 分け合う場合は先に取り分け皿へ移し、各自で追いソースを。

まとめ

- 安全第一:高温鉄板&はね対策をしてから落ち着いてスタート。

- 味の設計:麺とカツを交互に、二度がけで濃淡を作る。

- 食感の妙:カツは直前に合わせ、終盤は香ばしさも拾う。

第14節|英語での紹介フレーズ(観光・メニュー対応)

使い分けガイド

- 短い見出し(Menu title / Card)

- Kushiro-style Spaghetti with Pork Cutlet

- Spa Katsu (Kushiro’s Signature Pasta)

- Spaghetti & Pork Cutlet on a Sizzling Iron Plate

- 一行説明(Menu short description / 15–25 words)

- Crispy breaded pork cutlet over thick spaghetti with rich meat sauce, served piping hot on a sizzling iron plate.

- A hearty Kushiro specialty: pork cutlet atop meat-sauce spaghetti, finished hot on an iron platter.

- パンフレット向け(Brochure / 35–60 words)

- Spa Katsu is Kushiro’s beloved soul food—thick spaghetti smothered in savory meat sauce, crowned with a golden pork cutlet, and served on a sizzling iron plate so it stays hot until the last bite.

- Originating in Kushiro, Hokkaido, this Western-style pasta features a crisp pork cutlet and robust meat sauce. The iron plate keeps it hot and fragrant throughout your meal.

- SNSキャプション(Social / 80–140 chars)

- Kushiro’s soul food: Spa Katsu—crispy pork cutlet + meat-sauce spaghetti, sizzling hot to the last bite.

- Sizzling iron plate, rich meat sauce, golden cutlet—Kushiro’s iconic Spa Katsu.

- 観光サイトや英語メニュー向け(説明文 / 2–3文)

- Spa Katsu is a local comfort dish from Kushiro, Hokkaido. Thick spaghetti is topped with a crispy pork cutlet and rich meat sauce, then served on a sizzling iron plate to keep it hot and aromatic.

表記・語彙のヒント

- Spa Katsu:現地で通じる固有名を先に置き、括弧で説明を添えると親切(例:Spa Katsu (Kushiro-style spaghetti with pork cutlet))。

- sizzling iron plate / iron platter:鉄板提供の臨場感を端的に表現。

- thick spaghetti / meat sauce:太め麺とミートソースをストレートに。

- beloved / signature / soul food:郷土性・名物感を強調する形容。

バイリンガル例(館内POP・Web)

- EN: Spa Katsu — Kushiro’s signature pasta: thick spaghetti with rich meat sauce and a crispy pork cutlet, served on a sizzling iron plate.

- JP: 「スパカツ」— 釧路名物。濃厚ミートソースの太麺にサクサクのトンカツをのせ、熱々の鉄板で提供します。

アレルゲン・注意書き(必要に応じて)

- Contains pork, wheat, and egg. Served very hot on an iron plate.

第15節|関連料理との比較

1)スパカツ(釧路式)

- 発祥:釧路・レストラン泉屋。

- ソース:ミートソースが基本(“二度がけ”が多い)。

- 麺:やや太め。

- 提供:熱々の鉄板で提供し、食べ進めると麺の底がカリッと香ばしくなる。

- 位置づけ:釧路のソウルフードとして定着。

2)ナポリタン × カツ

- ソース:ケチャップベース(ナポリタン)+カツ。

- 具材:玉ねぎ・ピーマン・マッシュルームなどが入りやすい。

- 味わい:ミートソースより軽め・甘酸っぱさが出る傾向。

- 提供:鉄板提供も皿盛りもあり、地域で多様。

3)ミートソースカツ(全国型)

- ソース:ミートソース+カツで見た目は類似。

- ちがい:皿盛りが多く、麺の太さやソースの濃度が店ごとにバラつく。

- 特徴:鉄板での“音・香り・保温”まで含めるかは店舗次第。

4)「カツスパ」という呼称

- 用語:地域によって“カツスパ”と呼ばれることがあり、料理構成はほぼ同じ。

- ソース:ナポリタン系/ミートソース系の両系統が混在。

- 注意:店名・地域文脈により鉄板提供ではない場合も。

一覧で比較(主な相違点)

| 項目 | スパカツ(釧路式) | ナポリタン×カツ | ミートソースカツ(全国型) | 呼称「カツスパ」 |

|---|---|---|---|---|

| ベースソース | ミートソース | ナポリタン(ケチャップ) | ミートソース | 店により両方あり |

| 麺の太さ | 太めが多い | 中太〜太め | 店ごとに差 | 店ごとに差 |

| 提供スタイル | 鉄板が基本 | 鉄板 or 皿 | 皿が多い(鉄板の店も) | 店ごとに差 |

| 食感の変化 | 底が香ばしくなる | 変化は控えめ | 変化は控えめ | 店ごとに差 |

| ルーツ/性格 | 釧路の郷土料理 | 各地に広がる洋食アレンジ | 汎用的な洋食アレンジ | 呼称差の側面が大きい |

見分け方・注文のコツ

- ソース名を確認(ミートかナポリタンか)。

- 提供皿を確認(鉄板なら“釧路式”に近い体験)。

- 麺の太さと量の指定可否をチェック(太め×多めが“らしさ”に近い)。

まとめ:

スパカツは鉄板×ミートソース×太め麺を核に“熱々の体験”まで含めて語られるスタイル。ナポリタン系や一般的なミートソース+カツは味付け・盛りつけ・呼称が多様で、鉄板演出の有無が体験の差になります。

第16節|文化的価値と現在(100年フード/地域への貢献)

1)「未来の100年フード」認定が示すもの

スパカツは2024年度に文化庁の「未来の100年フード」に認定され、世代を超えて受け継がれる地域食文化として公式に位置づけられました。これは単なる“話題のご当地グルメ”ではなく、地域アイデンティティを体現する食の文化資産であることの証明です。

2)“釧路のソウルフード”の地位強化

認定を契機に、スパカツは郷土料理としての格付けが明確化。市民の日常食から観光の看板メニューまで、暮らしと旅をつなぐ食体験としての役割がいっそう強まりました。地域外の人にとっては“釧路を知る入口”、地元にとっては誇りの再確認となっています。

3)発祥店の継承と発信

発祥店であるレストラン泉屋総本店は、創業者の味を大切に守りながら、グッズ販売やイベント参加、情報発信を通じてスパカツの魅力を継続的にPR。伝統の味を核にしつつ、お土産・通販・コラボ企画など裾野を広げ、“店の味→まちの文化”へと価値を拡張しています。

4)観光・地域経済への波及

メディア露出の増加と観光資源化の進展により、来訪動機の明確化(“スパカツを食べに行く”)が進みました。飲食店はもちろん、土産品・小売・宿泊・交通にも波及し、地域経済の好循環に寄与。市全体のブランドづくりにおいても、スパカツは“顔”の一つとして機能しています。

5)“100年”を見据えた継承のポイント

- 品質と様式の継承:鉄板提供や味の骨格(太め麺・ミートソース・カツ)を守りつつ、衛生・アレルギー表示など現代基準でのアップデート。

- 裾野の拡大:家庭レシピ、学校や地域イベント、レトルト製品による“家庭への橋渡し”。

- 発信の多言語化:英語表記やSNS映えの視点を取り入れ、海外観光客にも伝わる言葉とビジュアルで紹介。

- 環境配慮:テイクアウト容器の見直し、地域産食材の活用など、持続可能性への配慮。

6)釧路の“100年フード”の系譜の中で

スパカツは、既存の地域食と並ぶかたちで釧路を代表する“もう一つの柱”となりました。伝統×現代性を両立させることで、次の世代にも語り継がれる食文化としての立場を確かなものにしています。

第17節|よくある質問(FAQ)

Q1. スパカツって何の略?

A. 「スパゲティミートソースカツレツ」の略です。太めのスパゲティにトンカツとミートソースをのせ、熱々の鉄板で提供する釧路発祥の洋食です。

Q2. いつ、どこで生まれたの?

A. 1959年創業の「レストラン泉屋」(北海道・釧路)が発祥で、誕生は創業後まもない1960年前後と言われています。

Q3. なぜ鉄板で提供するの?

A. 冷涼な釧路でも最後まで温かく食べられるように、保温性と“ジュージュー”という演出を両立するためです。

Q4. 「スパカツ」と「カツスパ」は違うの?

A. 基本構成は同じですが、釧路では「スパカツ」と呼ぶのが一般的。関西などでは「カツスパ」表記も見られます。釧路式は鉄板提供が特徴的です。

Q5. ナポリタンにカツをのせたものと何が違う?

A. スパカツはミートソースが基本。ナポリタン×カツはケチャップベースで、味わいが軽め・甘酸っぱさ寄りになる傾向があります。

Q6. 家で作るコツは?

A. 皿(スキレット)は高温に予熱、麺は太めで表示−30〜60秒で上げ、ミートソースは“二度がけ”。カツは衣をしっかり密着させ、170℃でからりと。

Q7. ミートソースは市販でもよい?

A. もちろんOK。温め直して一部を麺に絡め、仕上げに追いソースすれば“お店感”が増します。

Q8. カツは豚以外でも作れる?

A. 定番は豚ロースですが、チキンカツに替えるアレンジも人気。軽めに仕上がり、ソースの酸味が立ちやすくなります。

Q9. 子ども連れでも大丈夫?

A. 鉄板が非常に熱いので配置と服装に注意。提供直後は30〜60秒置いてから、取り分け皿に移して食べると安全です。

Q10. どこで食べられる?

A. 釧路市内の発祥店・泉屋の各店が王道。道内各地や札幌にも類似メニューがありますが、鉄板提供など“釧路式”かどうかは店により異なります。

Q11. 大盛りやテイクアウトはできる?

A. 多くの店で大盛り可。テイクアウト対応の店もあり、温め直しは麺=レンジ短時間+フライパン調整、カツ=トースターで再サクッ、ソース=小鍋で再加熱がコツ。

Q12. 文化的な評価は?

A. 2024年度に「未来の100年フード」に認定。釧路のソウルフードとして、地域の伝統食文化・観光資源の両面で評価が高まっています。

第18節|参考文献

公的・制度関連

- 文化庁「未来の100年フード」 北海道掲載一覧(スパカツ関連)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka/foodculture/hyakunenfood/jirei/list_hokkaido.html - 全国各地の100年フード – 北海道・東北

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka/foodculture/hyakunenfood/jirei/list_area01.html - 釧路市広報等(例:MyKoho内特集ページ)

https://mykoho.jp/article/012068/9486733/9601301

発祥店・公式情報

- レストラン泉屋 総本店 公式サイト(TOP/店舗情報)

https://izumiya946.jp - 泉屋 ヒストリー(沿革・誕生背景)

https://izumiya946.jp/history.html - メニュー/グッズ/ニュース

https://izumiya946.jp/menu.html

https://izumiya946.jp/goods.html

https://kushiro-izumiya.com/news/ - 公式SNS

X(旧Twitter):https://x.com/izumiya_spakatu

Instagram:https://www.instagram.com/izumiya_spakatu/

観光・ガイド(自治体・観光団体・英語案内含む)

- 釧路・阿寒湖観光公式(スパカツ紹介)

http://ja.kushiro-lakeakan.com/eat_souvenir/eat_souvenir_category/gourmet/spakatsu/ - GLTJP(英語版スポットガイド:Izumiya Honten)

https://www.gltjp.com/en/directory/item/15458/ - TripAdvisor/Yahoo!トラベル等(営業時間・口コミの参考)

https://www.tripadvisor.co.nz/Restaurant_Review-g298147-d1690354-Reviews-Izumiya_Honten-Kushiro_Hokkaido.html

メディア・特集記事(背景理解・比較検討の補助)

- 北海道Likers/北海道新聞等の関連記事(100年フード認定・話題性)

https://hokkaido-nl.jp/article/37520

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1138096/ - Nikkei Style(カツ×スパ文化の解説)

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO27395520W8A220C1000000/ - 東北海道スタイル(釧路が誇るガッツリ飯! 泉屋のスパカツ攻略法)

https://eastern-hokkaido-style.jp/archives/story/supakatsu/

レシピ・家庭再現の参考

- 楽天レシピ(家庭向けスパカツ)

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1080035527/

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1500006113/ - ヤマサ レシピ/調理ヒント

https://recipe.yamasa.com/recipes/3877 - 陸上自衛隊「りくじ飯」(PDF:肉料理の参考)

https://www.mod.go.jp/gsdf/fan/rikujimeshi/gp/niku/pdf/kusiro.pdf

コメント