りゅうきゅうとは?(定義・基本情報)

りゅうきゅうは、大分県で昔から食べられている魚の“づけ”です。県南の佐伯では、ブリを甘口のタレに和えて熱々のごはんにのせる「あつめし」という呼び名もあり、りゅうきゅうの一種として親しまれています。

刺身用の切り身を、醤油・みりん・酒・すりごま・生姜を合わせたタレにさっと漬けるだけ。生の刺身よりもとろりとしていて、ごまの香ばしさとコクがしっかり感じられるのが特徴です。

もともとは漁師さんのまかないから広がりました。とれたての魚をおいしく長く食べるために、タレに漬けて味を染みこませたのが始まりです。家でもお店でもよく作られ、今では大分を代表する一品になりました。

使う魚は季節や好みに合わせてOK。アジ、サバ、ブリ(ハマチ)、カンパチ、タイ、イワシ、タチウオなどがよく合います。仕上げに小ねぎやおろし生姜、白ごまをのせると、香りが立ってさらにおいしくなります。

名称の由来・語源・歴史

どうして「りゅうきゅう」って呼ぶの?

有力な考え方が2つあります。

① 琉球(沖縄)から来た説

むかし、大分の漁師さんが沖縄の漁師さんに“漬け込みの作り方”を教わり、それを地元に持ち帰ったという話です。海の道で人の行き来が多かった時代、漁の知恵が伝わっても不思議ではありません。料理名もそのまま「琉球」→「りゅうきゅう」になった、という考えです。

② 「利休和え」から変わった説

ごまを使う和え物を利休和え(りきゅうあえ)と呼ぶことがあります。発音の変化などでりきゅう→りゅうきゅうになり、名前が残ったのでは?という考えです。実際、りゅうきゅうはごまが味の決め手なので、料理の特徴ともつながります。

どちらの説も地域の人の語りや現場の声から伝わってきたもので、「海から来た名前」という見方と、「味から生まれた名前」という見方、両方が今も語り継がれています。

どうやって広まったの?

りゅうきゅうの原点は、漁師の保存とまかないの知恵。

港まちでは、とれた魚をタレに漬けて味をのせる工夫が発達しました。そこに、沖縄や九州・瀬戸内など海の交流が重なって、作り方や呼び名が広がっていったと考えられます。

かんたん年表

- はじまり(江戸〜明治ごろ):漁師のまかないとして定着。

- 戦後〜昭和:家庭料理や食堂の小鉢として広まり、身近な味に。

- 平成〜今:大分の名物として知られ、丼やお茶漬けなど食べ方もいろいろ。お土産や通販でも人気。

表記について

ふだんはひらがな「りゅうきゅう」がいちばんよく使われます。語源の話題では「琉球」や「利休」の漢字が出てくることもありますが、メニューや家庭のレシピではひらがなが一般的です。

まとめ

りゅうきゅうは、海の交流と台所の知恵から生まれた大分の味。名前の由来には2つの物語があり、どちらにしても“とれた魚をおいしく食べる工夫”が今に続いている、という点は共通しています。

特徴(味・食感・タレの構成)

りゅうきゅうらしさって?

いちばんの魅力は、とろり・しっとりとした口あたり。生の刺身よりもコクとうま味がグッと前に出るので、ごはんにもおつまみにもよく合います。ごまの香ばしさと生姜のさっぱり感が合わさって、後味は意外と軽やかです。

どうして“とろり”になるの?

切り身を甘辛いタレにさっと漬けると、身の表面がやわらかくまとまり、ねっとり感が出ます。タレのうま味と香りが身に移ることで、刺身とは違う“味がのった”おいしさに変わります。

目安

・短め(10〜15分)…刺身感を残しつつ味がなじむ

・しっかり(30〜45分)…とろり感が強まり、ごはん向けの濃さに

※冷蔵で様子を見ながら。長く漬けるほど味は濃く、身はしまります(好みで調整)。

タレの基本と“隠し味”

- ベース:醤油+みりん+酒

(家庭では2:1:1くらいが作りやすい目安。甘さはお好みで) - 香りとうま味:すりごま(香ばしさの主役)、おろし生姜(キレを出す)

- 隠し味:ごま油をほんの少し。コクがふくらみます。入れすぎると重くなるので“数滴”から。

薬味で仕上げる

仕上げに小ねぎ、好みでわさびを添えると、香りが立って味がしまります。のり・白ごまを少し足しても◎。温かいごはんにのせれば丼に、だしやお茶をかければお茶漬けにもアレンジできます。

刺身とのちがい(ポイントまとめ)

- 食感:刺身=“さっぱり”、りゅうきゅう=“とろり・しっとり”

- 味:タレのうま味とごまの香ばしさが加わり、コク深い

- 食べやすさ:生姜とねぎが効いて後味すっきり。ごはんが進む味

材料と選び方(魚種・部位・薬味)

魚は「旬と鮮度」がいちばん

りゅうきゅうは鮮度が命。できれば生食用(刺身用)表示のものを選びます。

迷ったら、店員さんに「今日の刺身でおすすめは?」と聞くのが近道。アジ・サバ・タイ・カンパチ・ブリ・イワシ・タチウオなど、季節でおいしい魚を使えば間違いありません。

鮮度チェックの簡単ポイント

-(丸魚)目が澄んでいる、エラが鮮やかな紅色、身がぷりっと硬い

-(切り身)表面が乾いていない、ドリップ(赤い汁)が少ない、においが強すぎない

部位・厚み・切りつけ

- 部位:刺身に向く新鮮な身(柵や刺身用)を使います。

- 厚み:5〜7mmのやや厚めが基本。タレがしみてしっとり、噛んだときの満足感も◎。

- 切り方:食べやすい一口大か短冊切り。丼にのせるなら、やや細めにしても食べやすいです。

小ワザ:切った身に軽く塩をふって1〜2分置き、出てきた水分をペーパーでそっと拭くと、臭みが抜けてタレが乗りやすくなります(ふり過ぎ注意)。

薬味は“香りとキレ”担当

- 生姜:すりおろしでも薄切りでもOK。魚の旨みを引き立てます。

- 小ねぎ(小口切り):仕上げにたっぷり。見た目も香りもアップ。

- ごま:すりごまが基本。仕上げにいりごまを少し散らしても香ばしい。

- お好みでわさび、刻みのり、大葉を足すと、味に立体感が出ます。

魚種ごとの相性(脂のり・漬け時間の目安)

| 魚種 | 脂のり | 漬け時間の目安 | ひとことポイント |

|---|---|---|---|

| アジ | 中〜高 | 10〜15分 | 脂とタレの相性◎。王道のりゅうきゅう。 |

| サバ | 高 | 5〜10分 | 脂が強いので短時間で十分。漬け過ぎ注意。 |

| タイ | 低 | 15〜20分 | あっさり系。やや長めに漬けて“味をのせる”。 |

| カンパチ | 中〜高 | 10〜15分 | 弾力があり、バランスが良い。 |

| ブリ | 高 | 5〜10分 | こってり系。短時間で“とろり感”が出る。 |

| イワシ | 高 | 5〜10分 | 旨脂たっぷり。短め漬けでフレッシュ感を残す。 |

| タチウオ | 低 | 15〜20分 | あっさり。タレが素直に馴染む。 |

コツ:冷蔵庫で漬け、途中で1度だけやさしく混ぜるとムラなく味が回ります。長く漬けるほど味は濃く、身はしまります。好みで調整しましょう。

まとめ(材料選びのチェックリスト)

- 今日は旬で鮮度の良い刺身用?

- 身の厚みは5〜7mmで切った?

- 生姜・小ねぎ・ごまなど基本の薬味はある?

- 魚の脂のりに合わせて漬け時間を決めた?

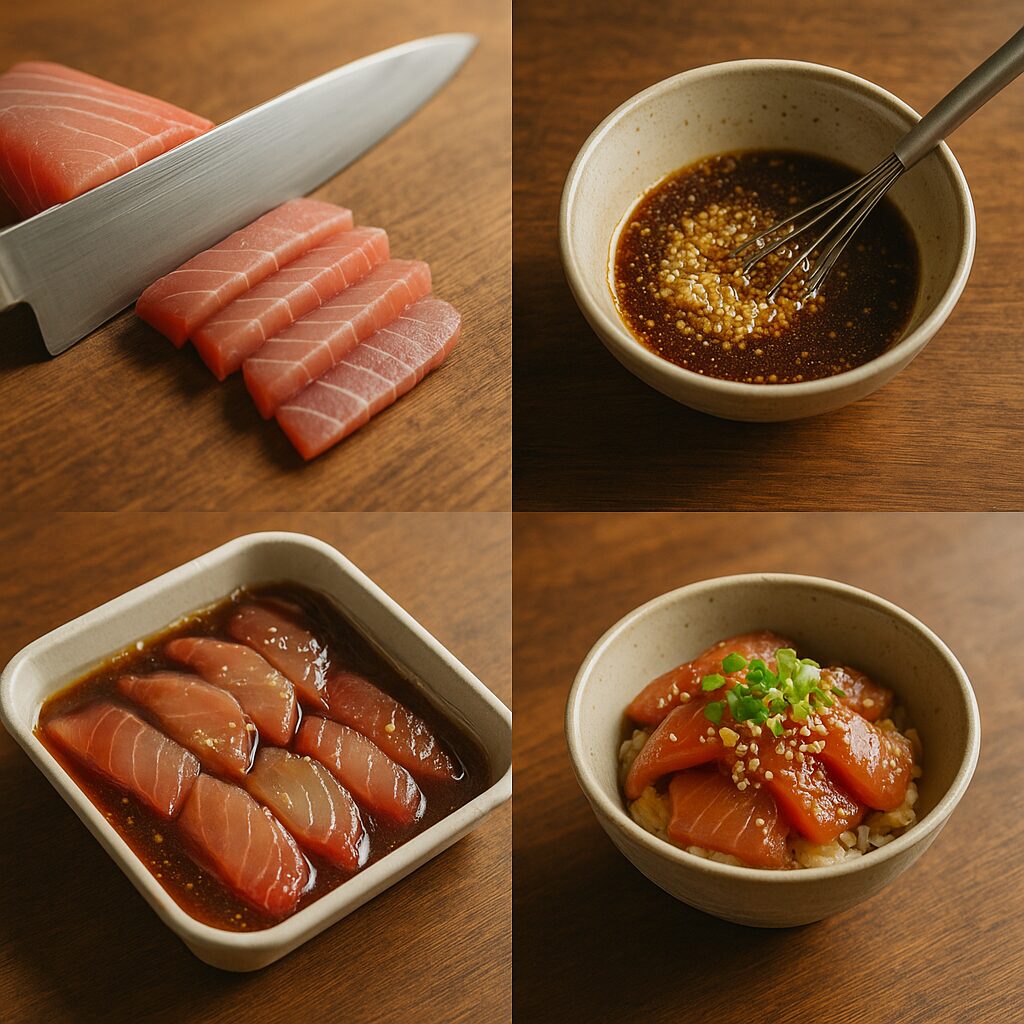

基本レシピ(家庭向け・簡単)

家でも作りやすい定番の作り方です。まずはこの形を覚えて、甘さや漬け時間は好みで調整してみてください。

目安(2人分)

- 刺身用の魚(ブリ・アジ・カンパチなど)…200g

- 小ねぎ(小口切り)…2本分

- 生姜(すりおろし)…小さじ1

- すりごま(白)…大さじ1

- いりごま…少々(仕上げ用)

- かぼす or すだち…お好みで

タレ(どちらかを選ぶ)

- 基本タレ:しょうゆ 大さじ2/みりん 大さじ1/酒 大さじ1

※みりんの甘さでバランスが取りやすい王道配合。 - 甘口しょうゆブレンド(大分風アレンジ):

甘口しょうゆ 大さじ1と1/2/濃口しょうゆ 大さじ1/煮切り酒 大さじ1

※比率で言うと 3:2:2。みりん無しでも甘さが出ます。 - 甘口(砂糖あり):しょうゆ 大さじ2/砂糖 小さじ1〜2/酒 大さじ1(砂糖は小さじ1から味見で少しずつ)

お好みでごま油を数滴(入れすぎ注意:香りが強くなりすぎます)。

作り方

1) 下ごしらえ

- 魚は5〜7mm厚に切る(やや厚めがベスト)。

- 気になるときは、切った身にごく軽く塩をふって1〜2分おき、出た水分をペーパーでそっと拭くと、臭みが抜けてタレが乗りやすくなります。

2) タレを作る

- 酒は小鍋で軽く沸かして30秒ほど煮てアルコールを飛ばし(煮切り)、冷ましておく。

- ボウルにタレの材料を入れて混ぜ、すりごまと生姜を加える。

- 仕上げにごま油を数滴たらして香りづけ(任意)。

タレ量の目安:魚200gに対して大さじ3〜4。

「ひたひた」より“しっかり絡む程度”が失敗しにくいです。

3) 漬ける

- 魚とタレを和え、浅めの容器に広げる。

- ラップを表面にぴったり密着させ、冷蔵庫へ。

- 途中で1回だけやさしく混ぜると、味がムラなく入ります。

- クイック漬け:15分…刺身感を残して軽やか。

- しっかり漬け:40〜60分…コクと“とろり感”がアップ。

※脂が多い魚(ブリ・サバ・イワシなど)は短め、あっさり系(タイ・タチウオなど)はやや長めが目安。

4) 盛り付け

- 器にタレごと盛り、小ねぎといりごまを散らす。

- お好みでかぼすをキュッと絞ると、香りが立って後味すっきり。

- そのまま小鉢で、ごはんにのせて丼に、ここから出汁やお茶を注いでお茶漬けにもできます(詳しくは次の節で)。

味の調整ヒント

- しょっぱかったら:みりんを少し足す/少量のだしで薄める。

- 甘すぎたら:濃口しょうゆを小さじ1/2ずつ足して調整。

- 重たく感じたら:生姜を少し増やす/柑橘を絞る。

失敗しにくいコツ

- 魚の表面の水分はやさしく拭き取る(ベチャつき防止)。

- 冷蔵で漬ける(常温放置NG)。

- ごま油は入れすぎない(数滴で十分に香る)。

衛生と保存の注意

- 必ず刺身用の新鮮な魚を使用。調理中は手洗いと器具の清潔を徹底。

- 漬けている間も10℃以下(冷蔵)をキープ。

- 作った日は当日中に食べ切るのが安心です(作り置き向きではありません)。

食べ方のバリエーション(三段活用)

① そのまま(酒肴・小鉢)

作ったばかりのりゅうきゅうをそのまま小鉢に。

小ねぎ・白ごま・刻みのりをひとつまみ散らすと香りが立ちます。脂がのった魚なら、おろし生姜をちょい足しすると後味すっきり。晩ごはんの一品や、お酒のおともにぴったりです。

コツ

・タレは絡む程度に。入れすぎると味がぼやけます。

・作ってから15〜60分以内が一番おいしいピーク。

② りゅうきゅう丼(温かい白飯にのせる)

温かいごはん(1人分180〜200g)に、りゅうきゅう(1人分100g前後)をタレごと軽くかけてのせます。

わさびや柑橘(かぼす・すだち)をキュッとしぼると、甘辛いタレがグッと締まってご飯が進みます。

丼アレンジ例

・卵黄のせ:コクが増して“贅沢感”アップ。

・大葉+白ごま:爽やか系。夏におすすめ。

・刻みたくあん:カリッと食感のアクセント。

③ お茶漬け(出汁や煎茶をかけて締め)

丼の途中、または締めに熱々のかつお出汁や煎茶・ほうじ茶を注いでさらさらと。タレの旨みがスープに広がり、軽い口あたりに変化します。

つくり方の目安

- 丼から具を少し残す(身+タレ少々)。

- 熱い出汁/お茶を120〜150mlほど回しかける。

- わさび・のり・あられをお好みで。

※出汁は顆粒だしでもOK。沸かしてから30秒ほど落ち着かせると雑味が出にくいです。

ひつまぶし的な楽しみ方

この「そのまま→丼→お茶漬け」という流れは、名古屋名物ひつまぶしと同じ“味変”体験。ひと椀の中で味の段階を変えて楽しむのがポイントです。家族や友だちと食べるときは、薬味を小皿で並べて“自分流”に仕上げると盛り上がります。

まとめ(三段活用チェック)

- まずはそのままで“とろり”を味わう

- 次に丼で甘辛タレ×ごはんの最強タッグ

- 最後はお茶漬けでさっぱり締め!

地域差と関連料理(佐伯の「あつめし」、保戸島の「ひゅうが丼」、福岡の「ごまさば」)

りゅうきゅうは県内の呼び方や魚、タレ、出し方にちょっとずつ違いがあります。どれも「新鮮な魚を醤油ベースのタレで漬ける→薬味を添える」という流れは同じ。そこに地域の好みがのって、個性が生まれています。

代表的なバリエーション

佐伯(旧蒲江)の「あつめし」— ブリ×熱々ごはんの豪快どんぶり

漁を終えた漁師さんが、さばきたてのブリを甘口の醤油タレにさっとくぐらせて、熱々のごはんにドン!——そんな船上まかないがルーツの豪快丼です。薬味はねぎ・ごま・のり・わさびなどお好みで。まずはそのまま、次に熱いお茶や出汁を注いでお茶漬けにすると、タレと出汁が混ざって一品で二度おいしい楽しみ方に。

呼び名について:佐伯では「あつめし」と呼びますが、県内他地域ではりゅうきゅうの名で親しまれています(語源の詳しい話は「名称の由来・歴史」参照)。

あつめし流の締め方

ブリの漬けをのせた丼に熱いお茶や出汁を注げば、タレと出汁が合わさってコク×さっぱりの最高バランス。りゅうきゅうの“三段活用”と同じく、そのまま→丼→お茶漬けで味の変化を一杯で楽しめます。

保戸島の「ひゅうが丼」

- 魚:マグロが多い

- 特徴:鮮度命。地域独自のタレでややあっさりめに仕上げることも。

- 出し方:漬けた身をごはんにのせる丼

福岡の「ごまさば」

- 魚:サバ

- 特徴:すりごま・ごま油をしっかり利かせたごま感つよめの味。りゅうきゅうより濃いめに感じることが多い。

- 出し方:単品の“漬け刺身”としても、丼としても提供

比べてわかる!早見表

| 地域 | 料理名 | 主要魚種 | タレ・味の傾向 | 主な提供形態 |

|---|---|---|---|---|

| 大分(全域) | りゅうきゅう | アジ/サバ/タイ/カンパチ/ブリ/ほか | 醤油+みりん+酒ベース+ごま・生姜 | 小鉢/丼/お茶漬けまで自在 |

| 佐伯(旧蒲江) | あつめし | ブリ | 甘辛タレ。熱々ごはんが決め手 | 丼ぶり |

| 保戸島 | ひゅうが丼 | マグロ | 地域独自のタレ。あっさり寄り | 丼ぶり |

| 福岡 | ごまさば | サバ | ごま強め、やや濃いめ | 漬け刺身/丼 |

“地域×魚種×呼称”のもう一枚

| 地域 | 呼称 | 主要魚種 |

|---|---|---|

| 大分(全域) | りゅうきゅう | アジ・サバ・タイ・カンパチ・ブリ・イワシ・タチウオなど |

| 佐伯(旧蒲江) | あつめし | ブリ |

| 保戸島 | ひゅうが丼 | マグロ |

| 福岡 | ごまさば | サバ |

どれを選ぶ?シーン別ガイド

- がっつり丼で満足したい → あつめし(ブリ×熱々ごはん)

- 鮮度のいい赤身をさっぱり → ひゅうが丼(マグロ×軽めのタレ)

- ごまの香りでキメたい → ごまさば(サバ×ごま強め)

ちょこっと豆知識

高知など別地域には「りゅうきゅうの酢の物」のように、同名でも別スタイルの料理名が残っていることもあります。名前が似ていても、中身は地域ごとのローカルルール。旅先で出会ったら、違いを楽しんでみてください。

なぜ“大分名物”になったのか(海とまちの物語)

① 素材力:瀬戸内海〜豊後水道の“いい魚”

大分は、瀬戸内海から豊後水道に面した魚の宝庫。潮の流れが速く、身がしまった魚が一年中手に入ります。朝どれがすぐ台所へ届く距離感も強み。まず素材が良いから、シンプルな“漬け”でもびっくりするほどおいしくなる——ここが出発点です。

② まかない発:手早く・無駄なく・うまく保存

りゅうきゅうは漁師のまかないがルーツ。

船や港で「切る→和える(漬ける)→食べる」の3ステップで、余った刺身もおいしく長持ち。醤油・みりん・酒・ごま・生姜という身近な調味料だけで、とろりとした食感とコクを引き出せます。丼にのせれば一食完結。忙しい現場で愛された理由です。

③ 家庭に広がったワケ:再現しやすく、ごはんに合う

- 道具いらずで失敗しにくい

- 漬け時間で濃さを調整できる(家族の好みに合わせやすい)

- ごはんとの相性抜群。小鉢にも丼にもお茶漬けにも使える

この“つくりやすさ×食べやすさ”で、家庭の定番にスッと溶け込みました。

④ 外食・観光で一気に定着

居酒屋では小鉢の看板メニュー、昼はりゅうきゅう丼、締めはお茶漬け——と使い勝手が広いのも強み。観光が盛んになると、「大分に来たらコレ」というわかりやすい名物として紹介され、今では真空パック・冷凍品などのお土産や通販でも親しまれています。

⑤ 海の交流が後押し:名前と技法の広がり

大分は古くから海上交通の要所。漁師同士の交流の中で、沖縄(琉球)側からの技法伝来を語る声や、利休和えに由来する名前の説など、海と食のつながりが語り継がれています。周辺にはあつめし(佐伯)やひゅうが丼(保戸島)、近隣のごまさば(福岡)といった“親戚料理”もあり、地域ごとの個性が相互に刺激し合ってきました。

まとめ:三つの力が作った“大分名物”

- 海の素材力(良い魚が揃う)

- まかないの合理性(手早く・おいしく・保存も利く)

- 提供シーンの多様化(小鉢・丼・お茶漬け・土産)

この三つが重なって、りゅうきゅうは大分を代表する味として根づいたのです。

観光・名店ガイド(大分駅周辺/市内)

「まずは駅チカでサクッと」「郷土料理の名店でじっくり」——シーン別に回りやすいお店をピックアップしました。※営業時間・提供内容は変わることがあるので、出発前に最新情報をご確認ください。

駅ナカ・駅直結(アクセス最優先)

- 豊後酒場 アミュプラザおおいた店

駅ビル内でアクセス抜群。名物のりゅうきゅうを看板に、お刺身系メニューがそろいます。乗り換え前後に“まずは一杯&小鉢”派に◎。

駅から徒歩10分前後(王道の郷土料理)

- こつこつ庵(Kotsukotsuan)

郷土料理の定番店。りゅうきゅうはもちろん、だんご汁など“大分らしさ”をまとめて味わえます。観光の最初の一食におすすめ。

ランチはりゅうきゅう丼が名物。夜は小鉢としても楽しめます。駅から徒歩圏で使い勝手よし。 - 寿司ろばた 八條

中央町アーケード方面。お寿司・海鮮といっしょにりゅうきゅうを楽しめるお店。市場感のある品ぞろえが魅力。 - 五十六屋(中央町店 ほか)

海鮮居酒屋系。りゅうきゅう丼の提供実績があり、夜も使いやすい。はしご先としても◎。

使い分けメモ

・短時間:駅ビルの豊後酒場 → サクッと小鉢

・しっかり:こつこつ庵/与一 → 郷土料理+りゅうきゅう丼

・夜の海鮮:八條/五十六屋 → 刺身×りゅうきゅうで飲む

ちょっと足をのばして(関連ご当地どんぶり)

- 佐伯市「金太郎」ほか —— あつめし(ブリの漬け×熱々ごはん)

佐伯の人気どんぶり。漬けを“熱い白飯にドン”が決め手。海沿いエリアは魚の鮮度が魅力です - 津久見市 各店 —— ひゅうが丼(マグロ系の漬け丼)

津久見観光の食事に。市公式の特集ページで提供店をまとめてチェックできます。 - 保戸島 —— ひゅうが丼(島のまぐろ文化)

島の名物どんぶり。まぐろ延縄漁の“漁師飯”がルーツというストーリーも見どころ。

オーダー時のコツ

- 魚種の確認:その日のおすすめ(アジ/ブリ/カンパチなど)を店員さんに一声。脂のりで印象がガラッと変わります。

- 三段活用で楽しむ:小鉢→丼→お茶漬けまでいけるか聞いてみると、満足度が一段アップ。

- 売り切れ注意:数量限定のりゅうきゅう丼は早めの時間が安全。

通販・お土産・ふるさと納税で楽しむ

どんな形で届く?

- 冷凍または真空パックが主流。

- 小分けパックだと、食べたい分だけ解凍できて便利。

- タレ付き/身のみ(自分で味付け)など仕様が違うので、商品説明をチェック。

保存と解凍の基本

- 保存:家庭用冷凍庫(−18℃以下)で保管。目安として1か月以上もつ商品が多め。

- 解凍:品質を保つなら冷蔵庫で自然解凍(約1時間)または流水解凍(5〜15分)。

- 電子レンジ:対応可の表記がある場合のみ短時間で。加熱しすぎると身が白っぽくなり、食感が落ちます。

- 再冷凍NG:解凍したら当日〜数日以内に食べ切るのが基本。

解凍の目安

・しっとり仕上げたい → 冷蔵庫で自然解凍

・すぐ食べたい → 袋ごと流水解凍(氷水だと温度上昇を抑えやすい)

盛り付けのコツ(ひと手間で“お店感”)

- 解凍後、タレごと軽く混ぜ直す(味ムラ防止)。

- 器に盛って小ねぎ・おろし生姜・白ごまをオン。

- 温かいごはんにのせてりゅうきゅう丼に。仕上げにかぼす/すだちをキュッ。

- 途中から熱い出汁や煎茶をかけてお茶漬けに“味変”。

ふるさと納税・通販の選び方

- 魚種:関アジ・関サバ・真鯛・ブリなど。複数魚の詰め合わせは食べ比べに最適。

- セット内容:総量(g)、小分け数、タレ有無、薬味の同梱を確認。

- レビュー:味・鮮度・梱包・発送対応の評価が安定しているものが安心。

- プレミアム派:地元銘柄魚を使った限定セットを。贈り物にも向きます。

- コスパ派:家庭用は切り落としや端材活用の徳用パックも狙い目。

よくある失敗&対策

- 水っぽい → 完全に解凍しきる前に開けない/盛る前に軽く和え直す。

- 味が薄い → すりごまを足す、しょうゆを小さじ1/2ずつ足して様子見。

- 重い → 生姜・柑橘をプラス/お茶漬けでさっぱり“締め”。

- 身が白くパサつく → 電子レンジの加熱しすぎ注意。基本は冷蔵or流水解凍で。

チェックリスト(買う前&食べる前)

- 小分け?タレ付き?仕様を確認した?

- 冷凍庫のスペースはOK?到着日に保管できる?

- 食べる日の解凍方法(冷蔵 or 流水)は決めた?

- 薬味(小ねぎ・生姜・ごま・柑橘)は用意した?

海外向けの紹介(英語表記)

Short menu line(英語メニュー向け)

Ryukyu (Oita-style Marinated Fish) – sashimi-grade fish briefly marinated in soy sauce, mirin, sake, sesame, and ginger. Served as is, on rice, or as ochazuke.

English Description (website / brochure)

Ryukyu is a beloved local dish from Oita Prefecture, Japan. Fresh sashimi-quality fish—often yellowtail or horse mackerel—is gently marinated in a savory blend of soy sauce, mirin, sake, ground sesame, and grated ginger. The quick marinade gives the fish a rich umami flavor and a tender, slightly creamy texture, different from eating raw sashimi.

The dish began as a practical fishermen’s meal: quick to make, nourishing, and the marinade helped the fish keep its flavor. Today, you can enjoy Ryukyu as a small plate, over warm rice (Ryukyudon), or as ochazuke by pouring hot tea or dashi over the fish and rice.

There are two popular explanations for the name “Ryukyu.” One links it to culinary exchanges with Okinawa (the Ryukyu Islands); the other suggests it stems from “Rikyu,” referring to a sesame-based dressing associated with tea master Sen no Rikyu—echoing the dish’s fragrant sesame profile. Either way, Ryukyu reflects Oita’s sea-borne culture and everyday ingenuity.

How to enjoy (for travelers)

- As is: a small plate with spring onion and sesame.

- On rice (Ryukyudon): spoon the marinated fish and a little sauce over hot rice; add wasabi or citrus.

- Ochazuke finish: pour hot dashi or green tea over the fish and rice for a light, comforting bowl.

Pronunciation guide

- Ryukyu: ryoo-kyoo

- Ryukyudon: ryoo-kyoo-dohn

- Ochazuke: oh-cha-zoo-keh

Allergen / dietary note (menu footer用の一言)

Contains soy and sesame; prepared with raw or lightly marinated fish.

Alternative label ideas(英語表記バリエーション)

- Ryukyu – Oita Fishermen’s Marinated Fish

- Oita Ryukyu (Sesame-Ginger Marinated Sashimi)

- Ryukyu Don (Marinated Fish Rice Bowl) / Ryukyu Ochazuke

アレンジ・現代化(創作トッピング&ご当地コラボ)

家庭・お店で人気の“ちょい足し”アイデア

- かぼすでキュッ

大分といえばかぼす。仕上げにひとかけで香りが立ち、後味がすっきり。 - 出汁茶漬けアレンジ

丼の途中で熱いかつお出汁や煎茶を注いで“さらさら”。夜食やシメに最高。 - 卵黄オンで濃厚に

卵黄をぽとん。コクが増して“贅沢りゅうきゅう丼”に。 - ねばとろミックス

山芋・里芋のペーストを少量混ぜて“とろみとコク”をプラス。ごはんが止まらない系。 - 香味野菜たっぷり

白髪ねぎ・水菜・みょうが・大葉をどっさり。彩りと香りで一気に“お店感”。 - ごまの二段使い

タレにすりごま、仕上げにいりごま。香ばしさがぐっと深まります。

ミニTIP

・かぼすは切ってから10分以内に絞ると香りが格別。

・卵黄をのせる時はタレを少し控えめにしてバランス調整。

ご当地コラボ&PRの動き

- “漬けない”創作りゅうきゅう

新鮮な魚のぷりっと食感を楽しむため、和えたらすぐ出すスタイルも登場。薬味をたっぷり添えて、前菜風に仕立てるおもてなしが人気です。 - 地元イベントでの新レシピ

野菜や発酵食など地元素材とのコラボが進み、料理コンテストや地域イベントで新感覚のりゅうきゅうが次々とお披露目。伝統の“漬け”を核に、現代の食卓へとアップデートが続いています。

受賞・話題レシピの一例

- 「りゅうきゅうと卯の花の押し寿司」

りゅうきゅうを押し寿司に展開。卯の花の優しい甘みと魚のコクが重なり、行事食やおもたせにも映えるアレンジです。

すぐ試せる“ひと皿完成”レシピ(2人分)

りゅうきゅう香味サラダ丼

- 温かいごはん各200gに、りゅうきゅう各100gをのせる。

- 水菜ひとつかみ・白髪ねぎ少々・みょうが1本をのせ、いりごまをひと振り。

- かぼす1/2個分を絞り、仕上げに卵黄を1個ずつ。

→ 甘辛+柑橘+卵黄の三拍子。ボリューム感と軽やかさが両立します。

まとめ(アレンジの考え方)

- 味の軸:しょうゆ×ごま×生姜(ここは崩さない)

- 変える要素:酸(柑橘)/コク(卵黄・ねばとろ)/香り(薬味・のり)

- 食べ方の幅:小鉢→丼→出汁茶漬け→寿司・前菜…と、シーンに合わせて自由自在

よくある質問(FAQ)

Q1. りゅうきゅうに合う魚は何ですか?

A. アジ、サバ、ブリ、カンパチ、タイ、イワシ、タチウオなど、その時期に新鮮な魚がベスト。迷ったら脂のりで漬け時間を調整しましょう。

Q2. 漢字表記はありますか?

A. 「琉球」と書かれることがありますが、語源には「沖縄由来」と「利休和えからの転じ」など諸説あります。普段使いは“ひらがな”が一般的です。

Q3. 漬け時間の目安は?

A. クイックなら約15分、しっかり味なら40〜60分。脂が多い魚は短め、あっさり系はやや長めが目安です。冷蔵で漬けて、途中で一度やさしく混ぜるとムラなく仕上がります。

Q4. 日持ちはどのくらい?

A. 生ものなので当日中に食べ切るのが基本。通販の冷凍品は未開封で長めに保存できますが、解凍後は早めに。再冷凍はNGです。

Q5. 子ども向けに味をやさしくするには?

A. 醤油は控えめに、みりんや柑橘で甘さ・酸味を足すと食べやすく。生姜やわさびは少量から。

Q6. 魚の“におい”が気になるときは?

A. 切った身にごく軽く塩をふって1〜2分おき、出た水分をペーパーでそっと拭きます。生姜やかぼすを“仕上げ香り”に使うのも効果的。

Q7. 前日に仕込んでも大丈夫?

A. 長時間の漬け込みは身が締まりすぎたり味が濃くなりやすいので、食べる当日に漬けるのが基本。どうしても前日準備なら、タレは別に作って冷蔵、直前に和える方法がおすすめです。

Q8. 残ったタレはどう使う?

A. 衛生面を考えて使い回しは避けるのが安心。加熱して照り焼きの“からめダレ”にしたり、野菜の和え物に少量使うなど当日中に使い切りましょう。

Q9. 丼やお茶漬けのコツは?

A. 丼は温かいごはん×少量のタレで“しみうま”。お茶漬けは熱い出汁やお茶を120〜150ml、わさび・のりを添えると軽やかに締まります。

Q10. 家でできるおすすめアレンジは?

A. 卵黄のせでコク増し、かぼすで爽やか、山芋ペーストで“ねばとろ”に。香味野菜(白髪ねぎ・みょうが・大葉)をたっぷりのせると一気にお店感。

コラム:家庭で“外食級”に仕上げるコツ

「同じ材料のはずなのに、お店のほうがなぜかおいしい…」

その差は下ごしらえ・タレ・温度・盛り付けの“ちょい工夫”にあります。今日からマネできるテクをまとめました。

1) 魚:水分管理と切り方で“とろり”を引き出す

- うす塩→拭き取り:切る前にごく軽く塩をふり1〜2分。出た水分をペーパーでそっと拭くと、臭みが抜けてタレのりUP。

- 冷やしてから切る:身はよく冷やしてから切ると、断面がキレイで口当たりなめらか。

- そぎ切りで面積UP:包丁を寝かせて5〜7mmの“そぎ切り”。タレがよく絡み、食感も上品。

- 血合い・小骨は除く:口当たりが段違いになります。

2) タレ:香りの“二段仕込み”

- ベースを整える:しょうゆ・みりん・酒を合わせ、酒は一度だけ煮切ってアルコールを飛ばす→完全に冷ましてから使う。

- ごまは直前に:すりごまは使う直前に擦ると香りが段違い。仕上げにいりごま少々で立体感。

- ごま油は“数滴”:入れすぎると重くなるので香り付け程度。

- 味の微調整:甘さはみりん、塩気はしょうゆ、キレは生姜/柑橘で1滴ずつ調整。

プロっぽい一手

リダクション:タレを弱火で30〜60秒だけ軽く煮詰めて(沸騰させない)、完全に冷ましてから和えると、コクがギュッとまとまります。

3) 漬け方:広げて密着、途中でひと混ぜ

- 浅く広げる:容器に薄く広げ、タレが均一に触れるように。

- 密着ラップ:表面にぴったり密着させて冷蔵。乾きと酸化を防止。

- 途中で一度だけやさしく混ぜるとムラなし。

- 時間の目安:脂多めは短め、あっさりはやや長め(詳しくは第4節の表を参照)。

4) ごはん:温度と“しみさせ方”で丼力アップ

- やや固め&熱々がベスト:丼は熱いごはん×冷えた具のコントラストが命。

- タレは“かけすぎない”:ごはんがベチャつくので小さじ1〜2から様子見。

- 香りの土台:刻みのりや白ごまをごはんに少量敷くと、香りと食感に層ができる。

- 柑橘は最後に:食べる直前にかぼすをキュッ。香りの抜けを防げます。

5) 薬味:シャキっと、フレッシュに

- 小ねぎは氷水でサッと締めて水気をよく切る。

- 生姜はおろしたてを少量ずつ。

- 大葉・みょうが・白髪ねぎで色と香りを足すと“お店感”が出ます。

6) 盛り付け:見た目も味の一部

- 高さを作る:身を重ねる→薬味を中央にちょい高く。

- 奇数盛り(3・5・7枚)にするとまとまりやすい。

- 器はコントラスト:淡い色の身には濃いめの器、逆も然り。縁を拭って“写真映え”。

7) お茶漬けの温度管理

- 80〜90℃の出汁/お茶を120〜150ml。熱すぎると香りが飛び、ぬるすぎると締まらない。

- わさびは最後にちょん。香りが立ちます。

8) よくあるNGとリカバリー

- 漬けすぎで濃い → 少量のだしでのばす/ごはん多めで丼に。

- 水っぽい → 和える直前にタレと身を別々に冷やし、盛る直前に合わせる。

- 重たい → 生姜・柑橘をひとしぼり、のり・大葉を追加。

- 生臭い → うす塩→拭き取りを徹底。タレに生姜を少し増やす。

9) 衛生の基本(ここだけは絶対)

- 刺身用の鮮魚を使う/手指・器具は清潔に。

- 常温放置はNG。漬け・保存は冷蔵で。

- 当日中に食べ切る(余ったら加熱料理へリメイク)。

1分でわかるチェックリスト

- 〔魚〕うす塩→拭き取り→よく冷やしてそぎ切り

- 〔タレ〕煮切り→冷ましてから、すりごまは直前

- 〔漬け〕広げて密着ラップ、途中で一度だけ混ぜる

- 〔丼〕ごはんは熱々・固め、タレは少量から

- 〔仕上げ〕薬味はシャキッ、柑橘は直前、器の縁はひと拭き

ぶりのあつめしの関連動画

参考文献・参照リンク

公的機関・自治体・団体

- 農林水産省「郷土料理:りゅうきゅう(大分)」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ryukyu_oita.html - 農林水産省(英語版)“Ryukyu (Oita)”

https://www.maff.go.jp/e/policies/market/k_ryouri/search_menu/323/index.html - 大分市「りゅうきゅうPR大作戦」

https://ryukyu.oitacity.info - 沖縄県「食文化調査」資料

https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/626/syokubunkatyousa.pdf

歴史・文化・解説記事

- HugKum -「りゅうきゅう」の魅力と3段階の味わい方。大分県名物のお茶漬けが絶品すぎて、わが家でもマネしたい!

https://hugkum.sho.jp/636388 - マカロニ – 大分名物の「りゅうきゅう」とは?名前の由来やレシピを紹介

https://macaro-ni.jp/47462 - メシ通 – 大分の「りゅうきゅう」はもっとマネされてほしいうまさだった【フカボリ】

https://www.hotpepper.jp/mesitsu/entry/atsushi-hakuo/18-00007 - 日本経済新聞 記事 – 大分に「りゅうきゅう」あり 名前もうまい海の幸

https://www.nikkei.com/article/DGXDZO78321310R11C14A0EL1P01/ - 産経ニュース 記事 – 大分名物のアジのりゅうきゅう

https://www.sankei.com/article/20210210-XKZGNIXOEVKZLNRHI3QXVN574Y/ - GourmetCaree・料理人向けコラム – 大分の郷土料理だけど「りゅうきゅう」。海の幸を様々な食べ方で楽しむ!

https://www.gourmetcaree.jp/matome/2019/04/10/post-13062/

関連料理・地域比較

- Wikipedia「あつめし」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%82%E3%81%A4%E3%82%81%E3%81%97 - うま味インフォメーションセンター「ブリのあつめし」

https://www.umamiinfo.jp/japaneseumami/localcuisine/category-06/oita/burinoatsumeshi.html - 伝統ご当地どんぶり紹介(きょうど料理)

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/2938.html - 高知「りゅうきゅうの酢の物」(名称の地域差参考)

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ryukyunosunomono_kochi.html

レシピ(家庭向け・メーカー・動画)

- キッコーマン「りゅうきゅう」レシピ

https://www.kikkoman.co.jp/homecook/search/recipe/00005676/ - ニッスイ レシピ「りゅうきゅう丼」

https://www.nissui.co.jp/recipe/00914.html - デリッシュキッチン レシピ

https://delishkitchen.tv/recipes/237919734417327210 - 日清オイリオ レシピ

https://www.nisshin-oillio.com/recipe/detail.html?id=7348 - Cooking with Dog – りゅうきゅうの作り方 大分県郷土料理レシピ

https://cookingwithdog.com/ja/recipe/ryukyu/ - iichiko STYLE(アレンジ・コラム)

https://style.iichiko.co.jp/finger-food/20211228/0099/

観光・ご当地情報

- 大分県観光情報公式サイト – グルメ紹介

https://www.visit-oita.jp/gourmets/ - 半島は日本の台所 – 大分の郷土料理「りゅうきゅう」

https://japan-hanto.com/kunisaki-oita2_2/ - d&department – つづくをたべるレシピ 005 大分「りゅうきゅう」

https://www.d-department.com/item/DD_TEXT_REPORT_23450.html

食べ方・バリエーション参考

- たのしいお酒.jp – 「りゅうきゅう」は、いつもの刺身にひと手間加えた「漬け」のおつまみ

https://tanoshiiosake.jp/12135 - Daiei ダイエーのおすすめレシピ – あじのりゅうきゅう

https://www.daiei.co.jp/foods_info/recipes/detail/20170709/

通販・ふるさと納税・物産

- 関さば・関あじ公式オンラインショップ

- きずなや(冷凍りゅうきゅう等)

- IGC(ギフト・詰め合わせ)

- ふるさとチョイス/ふるさと納税

英語向け解説・紹介

- MAFF(English)“Ryukyu (Oita)”

https://www.maff.go.jp/e/policies/market/k_ryouri/search_menu/323/index.html - Seonkyoung Longest “Ryukyudon”

https://seonkyounglongest.com/ryukyudon/ - Naoko An Nutritionist “Ryukyu & Sushi Rice”

https://naokoannutritionist.com/easy-sashimi-rice-bowl-ryukyu-and-sushi-rice-recipe/

コメント