導入

六兵衛(ろくべえ)は、長崎県の島原半島と対馬に伝わる、サツマイモ粉と山芋を練って“押し出し”で成形する黒っぽい麺を、醤油ベースの澄まし汁でいただく郷土の麺料理です。もっちりとした弾力とほのかな甘み、短めでぷつりと切れる独特の食感が持ち味で、澄んだだしとの相性がよく、素朴ながら滋味深い一杯に仕上がります。

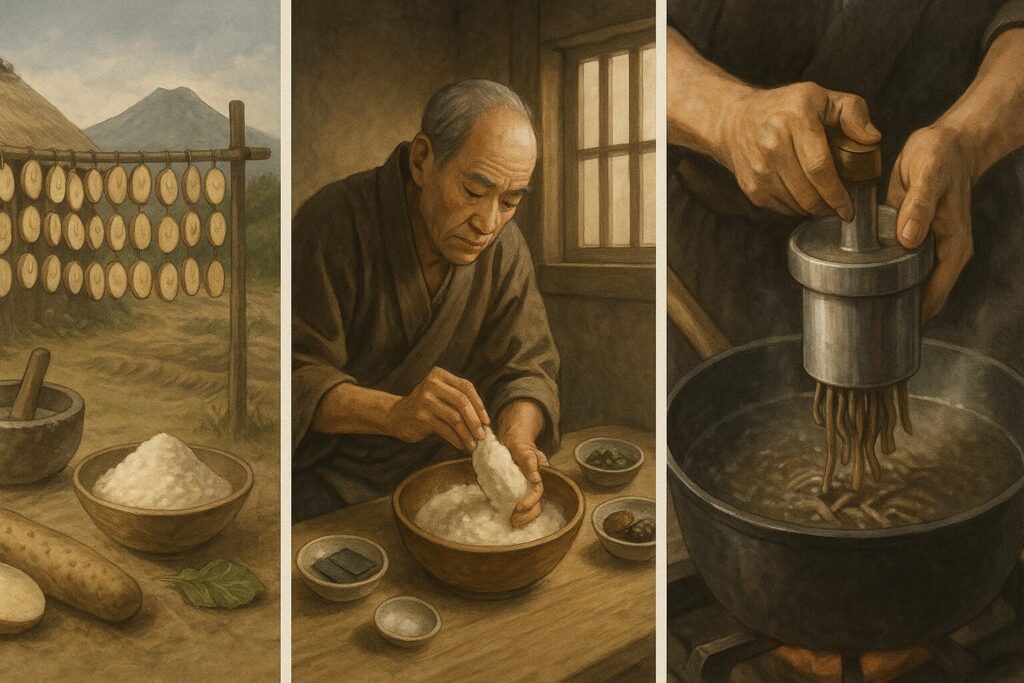

起こりは約220年前の江戸時代。島原での飢饉を乗り切るため、深江村の名主・六兵衛がサツマイモの保存食を活用して考案したのがはじまりと伝わります。小麦が乏しい時代・土地の知恵から生まれた麺は、やがて各家庭や食堂、学校給食にも広がり、いまも地域の食文化として受け継がれています。

本記事では、六兵衛の基本(特徴・材料・作り方)から、地域ごとの違い、現地での味わい方、観光情報、家庭での再現レシピ、英語での紹介例までを網羅し、初めての方でも“この一記事で六兵衛がわかる”ことを目指します。

概要

地域分布と基本の食べ方

六兵衛は、長崎県の島原半島(とくに南島原市深江町)と対馬に伝わる郷土の麺料理です。黒みを帯びた太めの押し出し麺を、昆布や干し椎茸を基調にした澄んだ醤油だしで温かくいただくのが基本。具はかまぼこやちくわ、刻みねぎなどが定番で、素朴な香りとやさしいうま味が広がります。麺はサツマイモ粉と山芋由来のほんのりとした甘みがあり、もっちりと弾力のある食感が特徴です。

麺の製法・見た目・食感

生地は干しサツマイモの粉にすりおろした山芋を加えてこね、専用器具「六兵衛突き」で湯の中へ直接押し出して成形します。短め・太めに落ちる麺は、茹で上がると表面はつるり、内側はむちっとしたコシ。原料由来で黒〜黒紫がかった色合いになり、ほの甘さがあるため、だしはやや濃いめに整えることもあります。対馬では発酵させた芋を使う系譜も伝わり、地域によって風味のニュアンスが異なります。

現在の位置づけ(観光・給食・土産)

島原地域には六兵衛を看板に掲げる食事処があり、観光地で郷土料理として提供されています。学校給食や地域行事で振る舞われるなど、次世代への継承も活発です。近年は乾麺やスープ付きのセットなど家庭向け商品も増え、土産品・通販として入手できるようになりました。テレビ番組や漫画作品で紹介される機会も重なり、県内外で認知が高まっています。

六兵衛とは?(読み方・名称の由来)

読み方と表記

読み方は「ろくべえ」。表記は一般に漢字の「六兵衛」を用いますが、地域の案内や店舗表示では、親しみやすさを優先して「ろくべえ」とひらがなで記される場合もあります。

名称の由来

名前の由来は江戸時代・寛政4年(1792年)、島原半島・深江村(現・南島原市深江町)で起きた大災害・大飢饉の時代背景にあります。小麦が乏しいなか、村の名主であった「六兵衛」という人物が、貴重なサツマイモを干して粉にし、粘りのある山芋と合わせて“うどん状に押し出す”工夫を考案しました。保存の利く芋粉を活かし、少ない材料で腹持ちのよい主食を確保するための知恵が、のちに郷土料理「六兵衛」として受け継がれ、名主の名がそのまま料理名になったと伝わります。

由来が語る文化的意味

六兵衛の名は、災厄の中から生まれた“暮らしの工夫”そのものを象徴しています。サツマイモ粉と山芋という地域に根ざした素材、押し出し成形という合理的な調理法――これらは、飢饉を生き抜いた知恵として記憶され、いまも地域の誇りとして語り継がれています。

特徴(麺・出汁・トッピング)

麺の特徴

六兵衛の麺は、サツマイモ粉に山芋のすりおろしをつなぎとして加えた生地を、専用器具「六兵衛突き」で湯へ直接“押し出す”製法が基本です。短く太めに落ちるため、丼の中でぷつりと切れやすい一方、口に入れるとむちっと弾み、噛むほどにほのかな甘みが広がります。色は原料と酸化の影響で黒〜黒茶色を帯び、表面はつるり、内側はもちもち。小麦主体のうどんより重心の低い食感で、満足感のある“郷土麺”らしさが際立ちます。

出汁の特徴

だしは昆布と干し椎茸を柱に、地域や家庭によって鶏のうま味を重ねる澄まし仕立て。醤油をきかせた落ち着いた塩味で、芋由来の甘みと好相性です。麺の色と質感を生かすため濁りは抑えつつ、香りはしっかり。六兵衛の甘・旨・塩のバランスは、だしの濃さを一段だけ上げて調整するのがコツとされます(薄めると甘みが勝ち、濃すぎると芋の風味を隠してしまうため)。

トッピング(定番具材)

具は最小限で、麺とだしを引き立てる脇役が中心です。薄切りのかまぼこ、刻みねぎ、錦糸卵が定番。ちくわを添えたり、柚子胡椒やおろし生姜で香りを加える地域・家庭もあります。彩りは控えめながら、口当たり・香り・塩気のアクセントが加わることで、素朴な一椀に立体感が生まれます。

由来・歴史・発祥

島原大変と誕生の背景(1792年・寛政4年)

六兵衛の物語は、1792年(寛政4年)に長崎県島原半島で起きた大災害「島原大変」に端を発します。眉山の崩落と津波が沿岸部を襲い、田畑は壊滅。作付けや流通が滞り、深刻な食糧難に直面しました。こうした状況下でも育てやすく、保存が利くサツマイモが地域の生命線となります。干して粉にした“芋粉”に、粘りのある山芋を加えてこね、うどん状に押し出す――この合理的な工夫を考案したのが、深江村(現・南島原市深江町)の名主「六兵衛」です。人名がそのまま料理名となり、非常時の“命をつなぐ主食”として広まりました。

庶民の主食から郷土食へ(19世紀〜昭和前期)

災害後もしばらくは凶作・飢饉が繰り返され、米や小麦の不足が常態化。地域では芋粉を用いた食が日常化し、六兵衛は“腹持ちがよく配給に頼らない自給の麺”として定着します。製麺に専用の押し出し器具(六兵衛突き)が用いられ、家庭ごとの配合やゆで加減の“家の味”が生まれました。島原半島のみならず、対馬にも芋を活用する押し出し麺の文化が伝わり、地域差を帯びながら受け継がれていきます。

戦時中・戦後の食糧難を支えた非常食(昭和期)

第二次世界大戦前後の慢性的な食糧不足の時代、六兵衛は再び頼れる非常食として存在感を発揮します。小麦の代替として芋粉を活用する合理性、短時間で調理できる実用性、少ない具でも成り立つ構成――いずれも時代の要請に合致しました。素朴で“やや硬い・重い”イメージが語られる一方で、飢えをしのいだ記憶とともに、家庭に残る味として継承されます。

品種・製法改良と再評価(平成〜令和)

サツマイモの品種改良や粉の製造技術が進み、山芋との配合比や水分量、押し出し径の見直しによって、もっちり感とつるみのバランスが改善。だしも昆布・干し椎茸・鶏の旨味を重ねた“澄まし仕立て”が洗練され、芋由来のほのかな甘みを生かす味づくりが確立しました。地域の食文化を学ぶ教材として学校給食に採用される例も増え、かつて“非常時の麺”だった六兵衛は、“語れる郷土食”として親しまれる存在へと位置づけが変わっています。観光地では専門店や茶屋が提供し、土産・通販のセット商品も登場。メディア紹介を通じて県外でも知名度が高まり、文化資産としての価値が見直されています。

小さな年表(要点)

- 1792年(寛政4年):島原大変。深江村の名主・六兵衛が芋粉と山芋で押し出し麺を考案。

- 19世紀〜昭和前期:島原半島・対馬で家庭の主食・日常食として定着。

- 昭和期(戦前〜戦後):食糧難を支える非常食として継続。

- 平成〜令和:品種・製法改良とだし文化の洗練、学校給食・観光・土産化で再評価。

災厄を起点とした“生存の知恵”が、200年以上を経て“地域の誇り”へ。六兵衛の歴史は、土地の作物・水・技術、そして記憶が重なり合って継がれてきた、食の復興史でもあります。

文化的背景・地域性

サツマイモ栽培・保存文化との関係

島原半島は火山灰土壌と斜面地が多く、痩せ地でも育つサツマイモの栽培が古くから根づいてきました。なかでも、干して粉にする・貯蔵する・加工して主食代替にする――といった保存技術は地域の生活の知恵そのものです。六兵衛は、この“芋粉+山芋の粘り”という組み合わせを麺に応用したもので、非常時の食を支えた保存食文化の延長線上にあります。長崎には同系譜の加工品として「かんころ餅」などもあり、サツマイモを多様に使い分ける暮らしの知恵が現在まで受け継がれています。

島原・雲仙エリアの観光文脈(茶屋・専門店との結びつき)

雲仙・島原周辺には、六兵衛を看板に据える茶屋・専門店が点在し、観光客が“土地の味”を体験できる受け皿になっています。澄んだだしと芋由来のほの甘さ、独特の押し出し麺という分かりやすい特徴は、温泉・城下町観光と好相性。料理とともに器・しつらえ・地域の物語を含めて提供する店も増え、郷土食を通じて地域アイデンティティを体験できる導線が整いつつあります。結果として、六兵衛は「食べる観光資源」としても機能し、地場産品の販売や周遊滞在の促進にも寄与しています。

学校給食での継承例

近年は学校給食にも定期的に登場し、子どもたちが日常の食事として郷土料理に触れる機会が広がっています。献立では、六兵衛の歴史(災害と飢饉の記憶)や地域の農作物(サツマイモ・山芋)について学ぶ食育が併走し、“非常時の知恵”を“地域の誇り”へと語り直す場にもなっています。調理現場では衛生・アレルゲン管理を踏まえつつ、麺の長さ・だしの濃さ・具材量などを学校仕様に最適化し、食べやすさと郷土性の両立が図られています。

周辺イベントとの関係(地域の食文化資産として)

地域の祭り・観光イベント・郷土料理フェア等では、六兵衛がふるまわれたり、実演や体験型の企画が組まれたりします。押し出し成形の工程や、だし素材・器・食べ方の解説を添えることで、来場者は“作る・知る・食べる”を一体で体験可能に。単なる提供にとどまらず、語り部や調理スタッフが歴史背景を共有することで、地域の記憶を次世代につなぐ文化プログラムとして機能しています。

まとめ:風土と記憶がつくる“食のコンテクスト”

六兵衛は、サツマイモの保存技術に支えられた生活文化、温泉や城下町に代表される観光資源、学校・祭礼・イベントを通じた教育・継承が重なって成立する“地域の物語”です。災厄の記憶から生まれた一椀が、いまは学びと誇りを伴って観光・日常双方に息づき、長崎の食文化を象徴する存在へと育っています。

材料

麺の材料

- サツマイモ粉

島原では干したサツマイモを粉砕したものを用います。澱粉質が主で、茹で上がりにほのかな甘みと独特の“重み”を与えます。 - 山芋(すりおろし)

粘り(ムチン)を“つなぎ”として活用。押し出し時の切れを防ぎ、もちもちの弾力とつるみをつくります。 - 対馬の「せん」

対馬では干し芋粉を「せん」と呼び、発酵させたものを使う系譜もあります。発酵特有の風味が出て、島原型とは香りのニュアンスが異なります。

目安比率(後章のレシピ詳細で分量化):サツマイモ粉を主体に、山芋は“生地が耳たぶ程度の柔らかさ”になる量を加えるのが基準。押し出し径は太めが定番です。

出汁の材料

- だしの柱:昆布、干し椎茸

- 重ねる旨味:鰹節、鶏肉(骨付き・むね・もも いずれも可)

- 調味:醤油、みりん、酒、塩

└ 芋由来の甘みを活かすため、澄まし仕立てが基本。塩味は“穏やか〜やや濃いめ”の間で微調整し、麺の甘みと釣り合わせます。

具材(トッピング)

- 定番:薄切りかまぼこ、刻みねぎ、錦糸卵

- 旨味や香りの追加:鶏肉、ごぼう(ささがき)、椎茸(干し椎茸を千切りで)、ちくわ

- 味変・薬味(任意):柚子胡椒、おろし生姜、七味

まとめ:

サツマイモ粉+山芋の“押し出し麺”が主役。だしは昆布・椎茸を土台に澄ましで仕上げ、具材は控えめにして麺とだしのバランスを引き立てます。地域差として、対馬では発酵芋「せん」の使用により、香りとコシの個性が強まります。

作り方(家庭向け標準レシピ)

材料の準備

まず、麺の基本となるサツマイモ粉(干したサツマイモを粉にしたもの)と、すりおろした山芋を用意します。ボウルにサツマイモ粉と山芋を入れ、水を少しずつ加えながら生地をまとめます。水分は一度に入れず、様子を見ながら加えるのがコツです。

生地の捏ね方

全体がなじみ、粘り気が出るまでしっかりこねます。生地はやわらかめなので、べたついて扱いにくい場合は冷蔵庫や冷凍庫で少し冷やすと成形しやすくなります。耳たぶ程度の柔らかさが理想的です。

成形方法

伝統的には「六兵衛突き」と呼ばれる穴のあいた金属製の器具で生地を押し出し、そのまま沸騰した湯に落として麺を成形します。器具がない場合は、生地を少し冷やしてから細長く延ばし、包丁で短めに切る方法でも代用可能です。

茹で・洗い

押し出した麺は沸騰した湯で加熱し、浮き上がってきてから2〜3分を目安に茹でます。茹で上がったらすぐに冷水へ取り、表面のぬめりをしっかり洗い落としてから水気を切ります。この工程を丁寧に行うことで、もちもちした食感が際立ちます。

仕上げ

昆布や干し椎茸、鰹節、鶏肉などで取った澄まし仕立ての出汁を温め、醤油・みりん・酒・塩で味を調整します。器に麺を盛り、熱々の出汁をかけ、かまぼこ、刻みねぎ、錦糸卵など好みの具材を添えれば完成です。素朴ながら滋味深い一椀が家庭でも楽しめます。

レシピ(2人分・分量つき)

麺生地(2人分)

- サツマイモ粉…200〜240g(目安:1人100〜120g)

- 山芋(すりおろし)…80g(目安:1人40g)

- 水…適量(生地の硬さで加減)

だし(2人分)

- だし汁(昆布・椎茸・鰹節など)…約300ml(1人150ml)

- 醤油…小さじ8

- みりん…小さじ2

- 酒…少々

- 塩…少量(味を見て調整)

具材(目安)

- かまぼこ(薄切り)…各人3枚ほど

- ねぎ(小口切り)…1/2本分

- 錦糸卵・鶏肉・ごぼう・椎茸・ちくわ等…お好みで

手順

1.生地を作る

ボウルにサツマイモ粉と山芋を入れ、水を少しずつ加えながら粘りが出るまでよくこねる。耳たぶ程度の柔らかさが目安。扱いにくい場合はラップで包み、冷蔵庫で15〜30分冷やして締める。

2.だしを用意

鍋にだし汁を温め、醤油・みりん・酒を加えてひと煮立ち。塩で味を整える(芋のほの甘さに対して“やや濃いめ”を意識するとバランスが良い)。

3.成形

伝統の「六兵衛突き」(穴あき金属器具)を使う場合は、生地をセットし、沸騰した湯へ直接押し出す。器具がなければ、生地を冷やしてから細長く延ばし、短め(うどんの半分程度)に包丁で切る。

4.茹でる

麺が浮き上がってから2〜3分が目安。茹で上げたらすぐに冷水に取り、表面のぬめりをしっかり洗い落とし、水気を切る。

5.仕上げ

器に麺を盛り、熱々のだしを張る。かまぼこ・ねぎ・錦糸卵などを添えて出来上がり。柚子胡椒やおろし生姜を少量添えると、香りのアクセントに。

失敗しやすいポイントと対処

- 生地が柔らかすぎる:麺が折れやすくなる。水は少量ずつ、山芋量で粘度を調整。冷蔵で締めると扱いやすい。

- 押し出し時に切れる:生地が緩い・押す力が強すぎるのが原因。生地をやや固めに整え、一定の圧でゆっくり押し出す。器具がなければ“手切り”で代用。

- 茹で過ぎ・煮溶け:浮いてから2〜3分を上限にし、必ず冷水で洗ってぬめりを取る。だしで長時間煮込まない。

衛生・保存

- 作り置きは冷蔵で保存し、翌日以内に食べ切る。

- 再加熱は、麺を熱湯にさっとくぐらせてから、温めた澄ましだしへ戻す。長時間の再加熱は食感低下の原因。

- 生地作業は手指・器具・台を清潔に保ち、室温が高い季節はこまめに冷蔵しながら進める。

メモ:だしの塩味は、麺の“ほの甘さ”に合わせて気持ち強めに整えると、全体が締まってお店の一杯に近づきます。

食べ方(味変・薬味・器)

味変・薬味の楽しみ方

六兵衛は“澄ましだし×芋麺”の繊細なバランスが命。まずは何も足さずに一口味わい、その後に七味唐辛子や柚子胡椒をほんの少量ずつ。辛みや柚子の香りが加わることで、麺のほの甘さとのコントラストが生まれます。おろし生姜と刻みねぎも好相性。入れ過ぎはだしの上品さを損ねるので、ひと摘まみ→味見の小刻み調整がコツです。

麺の特性を踏まえた食べ方

押し出し麺の六兵衛は短め・太めで“もちっ”と弾む一方、切れやすいのが持ち味。箸だけで持ち上げようとすると扱いにくいので、箸+レンゲの二刀流がおすすめです。右手に箸、左手にレンゲを持ち、麺と具をレンゲにそっと集めてだしと一緒にすくい上げます。だしはレンゲをやや傾けて静かに口へ。麺・具・だしが一体で口に入るため、風味の重なりをきれいに感じられます。

器・盛り付けのコツ

六兵衛のだしは透明感が魅力。器は白磁や淡色を選ぶと、澄んだだしと黒〜黒茶色の麺のコントラストが映えます。盛り付けは、

- 麺をふんわり中央にまとめ、

- かまぼこ・錦糸卵・ねぎを左右非対称に散らし、

- だしは麺がわずかに顔を出す程度に張る、

の3点を意識。シンプルな構成でも視覚的な“軽さ”が出て、澄ましの美しさが際立ちます。薬味は別皿に少量ずつ添え、味を壊さない範囲で足しながら楽しむのが、地元流の上品な食べ方です。

アレンジ

月見

温かい六兵衛に生卵または温泉卵をのせるだけの定番アレンジ。卵黄のまろやかさが芋麺のほの甘さを包み、だしの塩味とコクが穏やかにつながります。

- コツ:卵は盛り付け直前に。白身が気になる場合は白身だけ軽く溶いてから注ぎ、黄身は中央に落として見た目を整えます。

- 追いだし:卵で味が丸くなる分、だしは少しだけ濃いめに整えると全体がぼやけません。

山かけ

すりおろした山芋(とろろ)をたっぷり。粘りが短麺に絡み、口あたりが滑らかに。栄養面でも満足度が高い一杯に。

- コツ:とろろはだしでごく薄く割る(1:0.3程度)と流動性が出て麺になじみやすい。仕上げに醤油数滴と刻み海苔で香りを立てます。

- 置きすぎ注意:時間が経つと粘りが増し重くなるので、作ったらすぐに提供。

天ぷらのせ

ごぼう天やえび天をトッピングしてボリュームアップ。サクサク衣ともちもち麺の対比が映えます。

- コツ:天ぷらは別皿で提供し、食べる分だけ乗せると「サク→しみ」の食感変化を両取りできます。

- 合わせだし:油分が入るため、だしはやや淡めに調整し、おろし生姜や七味でキレを出すとバランス良好。

冷やし風

茹で上げ後にしっかり冷水で締め、氷水でさらに温度を落としてから水気を切り、冷たいだしで提供。暑い季節に最適。

- コツ:だしはやや強めの出汁感+控えめ塩分で清涼感をキープ。薬味はおろし生姜・小口ねぎ・白ごまが好相性。

- 注意:麺は短く切れやすいので、浅い丼+レンゲを併用すると食べやすい。

とろみ付け

温かいだしに片栗粉で軽くとろみをつけると、麺への絡みが増して満足度UP。体が温まる冬向けアレンジ。

- 目安:だし300mlに対し片栗粉小さじ1弱を同量の水で溶いて回し入れ、沸騰直前で止める。

- 味の押し引き:とろみで舌残りが出るため、醤油は気持ち控えめ、柚子皮のすりおろしや柚子胡椒を最後にほんの少量。

小さなTips(共通)

- 見た目のコントラスト:黒〜黒茶の麺に、卵黄の黄色・錦糸卵の淡黄・ねぎの緑・海苔の黒を“3色以上”で配置すると写真映えします。

- 盛り付け順:麺→だし→主アレンジ(卵/とろろ/天ぷら)→薬味の順。だし先行で具のフチが濡れすぎないように。

- 食べ方:いずれのアレンジも、箸+レンゲで“麺・具・だし”を一体で味わうと、六兵衛の持ち味がブレません。

バリエーション・類似料理との違い

島原型と対馬型の違い(要点早見表)

| 項目 | 島原型 六兵衛 | 対馬型 ろくべえ |

|---|---|---|

| 主材料 | 干しサツマイモの粉+山芋(つなぎ) | 発酵干し芋「せん」(でんぷん主体)※無つなぎが基本 |

| 成形器具 | 「六兵衛突き」(穴あき板)で押し出し | 「せんせぎ」(穴あき鉄板)で押し出し |

| つなぎ | 山芋で弾力とつるみを付与 | つなぎ不使用が多い |

| 食感 | もちもち弾力、芋のほの甘さ | ぷるぷるでしっかり、発酵由来の独特風味 |

| 色合い | 黒〜黒茶色 | 黒系。発酵により香り・質感がやや異なる |

| 歴史的背景 | 島原大変を契機に深江の名主が考案 | 対馬の保存食文化の発展形(古くは「せんじる」とも) |

| 表記傾向 | 「六兵衛」 | 「ろくべえ」表記が見られる |

まとめ:

島原型は“山芋つなぎ”による安定した成形と“もち感”が身上。対馬型は発酵芋「せん」を使うため、無つなぎでもまとまり、ぷるぷるした張りと独特の香りが出ます。両者は“押し出し麺”という核を共有しつつ、原料処理と器具の違いが風味・食感の差を生みます。

派生メニュー:「六ちゃん」

- 配合:サツマイモ粉に小麦粉を併用。

- 狙い:成形性の改善と食べやすさの向上。

- 食感:うどんに近い“柔らかさ+コシ”。伝統的六兵衛の“もち・ぷる感”よりもマイルドで、日常食・大量調理にも向きます。

うどん・蕎麦・こんにゃく麺との比較

| 菓子・麺類 | 主材料 | 製法 | 食感の特徴 |

|---|---|---|---|

| 六兵衛(島原型) | サツマイモ粉+山芋 | 押し出し(六兵衛突き) | もちもち・弾力・ほの甘さ |

| 六兵衛(対馬型) | 発酵干し芋「せん」 | 押し出し(せんせぎ) | ぷるぷる・しっかり、発酵の香り |

| 六ちゃん | サツマイモ粉+小麦粉 | 押し出し/手延べ等 | 柔らかくコシあり、うどん寄り |

| うどん | 小麦粉・塩・水 | 手打ち/機械打ち | もっちり、のど越し良い |

| そば | そば粉+小麦粉 | 手打ち | ざらり、香り高い |

| こんにゃく麺 | こんにゃく粉等 | 凝固・成形 | 強い弾力、低カロリー |

違いの核心:

- 原料:六兵衛はサツマイモ由来の澱粉が主役(対馬は発酵工程あり)。

- 製法:共通して押し出し成形。手打ち主体の小麦麺と対照的。

- 食感:うどんの“のど越し”、そばの“ざらつき”、こんにゃくの“強弾力”とも異なる、もち/ぷる+ほの甘さが識別点。

ガイド:どれを選ぶ?

- “芋の甘み×もち感”を楽しみたい → 島原型

- “発酵の香り×ぷる張り”を体験したい → 対馬型

- “食べやすさ重視・日常使い” → 六ちゃん

地域性・原料処理・つなぎの有無が、六兵衛の多様性を生み出しています。いずれも“押し出し麺×澄ましだし”の骨格は共通で、郷土ごとの個性を食べ比べる楽しみがあります。

現地での提供・有名店・観光

島原市・雲仙市の専門店・茶屋

- 六兵衛(島原市)

島原駅から徒歩圏・港からの車移動も至便な立地にある専門店。昼は看板の六兵衛、夜は居酒屋メニューや鍋物も揃い、カウンター/テーブル/半個室まで用途に応じて使い分けられます。地元食材を生かした一杯は、観光客はもちろん地元客にも支持される“定番の間口の広さ”が魅力。駐車場があり、ドライブ旅行にも組み込みやすいのもポイントです。 - 六兵衛茶屋 千々石店(雲仙市)

温泉・雲仙観光の動線上にあるレトロな茶屋。お昼中心の営業で、かけ・月見・天ぷらのせなどバリエーションが豊富。子連れに配慮した雰囲気と手頃な価格帯で、散策途中の“郷土の昼ごはん”として親しまれています。

どちらの店も、澄んだだし×黒みがかった押し出し麺という六兵衛の骨格はそのままに、椎茸やえび天などのトッピングで“初見でも楽しみやすい一杯”に整えられています。

観光動線と組み合わせ方

- 島原タウン×六兵衛

島原城・武家屋敷・湧水群の散策から、島原駅周辺や島原港エリアの店舗へ。鉄道旅・フェリー旅の双方でアクセスが良く、午前の観光→昼食→午後の移動という流れに乗せやすい導線です。 - 雲仙・小浜温泉×六兵衛

温泉街散策や地獄めぐり、海沿いの夕景観賞の合間に“茶屋で一椀”。温泉で温まった体に、澄ましだしのやさしい塩味が心地よく、旅の食記憶として残りやすい体験になります。

学校給食・地域行事での提供

- 学校給食:島原市・雲仙市の小中学校で献立採用される例があり、地域の歴史(災害・保存食文化)を学ぶ食育と連動。子どもたちに“語れる郷土麺”として定着しています。

- 地域イベント:祭り・観光イベント・郷土料理フェア等での振る舞い、調理実演や体験講座も行われ、来訪者が“つくる・知る・食べる”を一体で体験可能。観光振興と文化継承の両輪として機能しています。

訪問のヒント

- ピーク回避:観光地立地の店舗は昼どきに混み合うため、開店直後/閉店前の“ずらし”来店が有効。

- 注文のコツ:初めてなら“かけ(基本形)+一品トッピング(卵 or 天ぷら)”がベスト。麺が短く切れやすいのでレンゲ併用で。

- 移動計画:公共交通は本数が限られる時間帯があるため、鉄道・バス・フェリーの接続時刻をあらかじめ確認し、食事時間を確保すると安心です。

通販・お土産(入手性・保管・注意事項)

どこで買える?(商品タイプ)

- 乾麺+だしセット:常温で扱いやすく、旅先からの持ち帰りやギフトに向く定番。

- 真空パック/レトルト付:麺とスープが一緒になり、温めるだけで再現しやすい。非常時のストックにも便利。

- 生麺(冷蔵・冷凍):再現度が高い分、要冷蔵/要冷凍の温度管理が必須。解凍・加熱の手順を守ると食感が生きる。

- 入手先:島原・対馬の土産店や専門店の店頭、各店のオンラインショップ、地域のふるさと通販サイトなど。

保管と賞味期限の基本

- 乾麺:直射日光・高温多湿を避けて常温保存。開封後は乾燥剤と密閉で湿気対策を。

- 生麺/冷凍麺:表示どおりに冷蔵・冷凍。解凍後はできるだけ早めに消費。再冷凍は品質劣化の原因。

- レトルト・スープ:未開封は常温可が多いが、温度帯の指定に従う。賞味期限と保存帯を必ず確認。

- 再加熱のコツ:湯煎や電子レンジは加熱し過ぎない(過加熱は“もち感”低下に直結)。麺は熱湯でさっと温め直してからスープへ。

購入前にチェックしたいポイント

- 原材料と配合:サツマイモ粉/山芋(島原型)、発酵芋「せん」(対馬型)など、地域仕様の違いを確認。

- だしの味設計:椎茸・昆布・鶏などの組み合わせや、塩分・甘みのバランスは商品差が大きい。

- 内容量の目安:1食あたりの麺量(乾麺で100〜120g前後が目安)。トッピングは別途用意が必要な場合あり。

- 調理手順:麺のゆで時間・冷水締めの有無、スープ希釈の比率を要確認。

- アレルゲン表示:山芋、かまぼこ、醤油などのアレルゲンに注意。贈答用は特に配慮を。

名称の“混同”に注意

「六兵衛」は郷土麺以外にも、七味唐辛子・和菓子・陶器(窯元名)など異業種商品名として存在します。通販検索でヒットした商品が麺の六兵衛か、別ジャンルかを商品説明・販売者情報で必ず確認しましょう。

ギフト・持ち帰りのコツ

- 輸送:夏季は生麺/スープ類の保冷を。長距離移動は乾麺が無難。

- 見栄え:贈答なら化粧箱・のし対応の有無をチェック。

- 食べ方メモ同梱:短麺・澄ましだしの特徴、レンゲ併用の食べ方、味変(柚子胡椒・生姜)を一言添えると喜ばれます。

中立メモ:店舗や通販サイトごとに仕様・容量・保存帯が異なります。公式の商品説明・ラベル表示を基準に選び、初回は少量から試すと“自分の好みの六兵衛”に出会いやすくなります。

英語紹介(Short Intro / Menu用)

English Short Introduction for Travelers

Rokubei (pronounced “ROH-koo-bay”) is a traditional noodle dish from Nagasaki Prefecture, especially the Shimabara Peninsula and Tsushima Island. Created over 220 years ago during a famine, its noodles are made from sweet potato flour and yam, giving them a subtly sweet, chewy texture. Served in a clear soy-based broth with toppings like fish cake and scallions, Rokubei is a comforting and uniquely regional specialty.

English Menu Description

Rokubei

Traditional sweet potato–yam noodles from Nagasaki, served in a light soy broth with fish cake and scallions. Chewy texture with a delicate hint of sweetness.

Pronunciation Guide

- Rokubei: “ROH-koo-bay”

- Rokubee (alt. spelling): pronounced the same, “ROH-koo-bay”

よくある質問(FAQ)

なぜ黒いの?

主原料であるサツマイモ粉は酸化しやすく、乾燥・加熱の工程で色が深まるためです。自然由来の色で、品質劣化ではありません。

味は?

芋のほのかな甘みと、山芋由来のもちもち感が特徴。澄んだ醤油だしと合わさって、あっさり上品なのに満足感のある味わいです。

どこで食べられる?

長崎県の島原市・雲仙市を中心に、専門店や茶屋で提供されています。温泉街や城下町の観光動線上にあり、旅行者も訪れやすい立地が多いです。学校給食や地域行事での提供もあります。

「どん兵衛」との関係は?

無関係です。どん兵衛はカップ麺ブランド名。六兵衛は長崎の郷土の芋麺で、材料・製法・歴史的背景がまったく異なります。

読み方は?

「ろくべえ」。記事やメニューでは漢字の「六兵衛」またはひらがなの「ろくべえ」が使われます。英語表記は “Rokubei”。

麺が短くて食べにくくない?

押し出し麺の特性で短め・太めです。箸+レンゲで麺とだしを一緒にすくうと食べやすく、香りや旨味も一体で楽しめます。

家でも作れる?

作れます。サツマイモ粉とすりおろし山芋をこねて、押し出し器具(六兵衛突き)があれば本格派に。器具がない場合は生地を冷やして短めに包丁切りでも再現可能です。

だしは何ベース?

昆布・干し椎茸を土台に、地域や家庭で鶏の旨味を重ねる澄まし仕立て。芋麺の甘みを生かすため、やや濃いめに整えるのがコツです。

どんな具材が合う?

定番はかまぼこ・ねぎ・錦糸卵。ほかにちくわ、鶏肉、ごぼう、椎茸など。薬味は七味、柚子胡椒、おろし生姜が好相性。

島原型と対馬型はどう違う?

島原型はサツマイモ粉+山芋で“もち感”が強く、対馬型は発酵干し芋「せん」を使い無つなぎが基本で“ぷる張り”と独特の香りが出ます。

お土産・通販はある?

乾麺+だしセットや真空パック、冷凍生麺など種類が豊富。保存帯(常温/冷蔵/冷凍)と賞味期限を確認し、過加熱を避けて温め直すと食感が保てます。商品名「六兵衛」は他分野(七味・和菓子・陶器など)にもあるため、説明文で必ず確認を。

カロリーや食べごたえは?

芋由来の澱粉が主で腹持ちがよいのが特徴。だし・具材次第で調整できます。軽めに食べたいときは具材を控えめに、しっかり食べたいときは天ぷらのせや鶏具材でボリュームを。

どんな季節に合う?

一年中。冬は温かい澄ましで、夏は冷やし風にして清涼感を楽しめます。とろみをつければ体が温まる冬の一杯にも。

まとめ

六兵衛(ろくべえ)は、災厄の時代を生き抜く知恵から生まれ、いまも島原半島と対馬に息づく郷土の麺料理です。サツマイモ粉と山芋でつくる黒みがかった押し出し麺は、もちもち・ぷるぷるの独特の食感とほのかな甘みが持ち味。昆布・椎茸を土台にした澄まし醤油だしがそれをやさしく受け止め、かまぼこ・ねぎ・錦糸卵といった最小限の具で“素材の重なり”を際立たせます。

家庭では、サツマイモ粉+山芋を耳たぶ程度の柔らかさにまとめ、押し出し(または手切り)→短時間で茹で、冷水でぬめりを落とす——この一連を丁寧に行えば、土地の一椀に近づけます。味はまず“そのまま”、次に七味・柚子胡椒・生姜で少しずつ重ねるのがコツ。器は白や淡色を選び、透明なだしの美しさを楽しみましょう。

地域ごとには、山芋つなぎの島原型と、発酵芋「せん」を用いる対馬型という多様性があり、派生の「六ちゃん」は小麦粉併用で日常使いに寄り添います。現地では専門店・茶屋が観光動線に組み込まれ、学校給食や地域イベントでの継承も進行中。お土産や通販では乾麺・真空パック・冷凍生麺など選択肢が広がり、保存帯・表示を確認すれば自宅でも再現が可能です。旅行者向けには英語の簡潔な紹介と発音ガイドが役立ち、土地の物語とともに記憶に残る体験となるでしょう。

一杯の六兵衛には、風土・歴史・暮らしの知恵が詰まっています。現地で味わうもよし、家庭で手づくりに挑むもよし。あなたの“好きな一椀”を見つけ、物語の続きをぜひ自分の舌で確かめてください。

参考文献一覧

公的機関・自治体・公的資料

- 農林水産省「うちの郷土料理 六兵衛」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/46_6_nagasaki.html - 農林水産省「うちの郷土料理 AREA STORIES 九州地方 長崎県」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/area_stories/nagasaki.html - 長崎県南島原市(島原市・雲仙市関連ページを含む:郷土料理・店舗案内等)

https://www.city.shimabara.lg.jp/page954.html

https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kankou/kiji0032277/index.html

https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kankou/kiji0032613/index.html - 長崎県「学校給食関連:郷土料理」

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/gakkokyoiku/kenko/kyodoryouri/415832.html

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2021/03/1616579853.pdf

観光公式・観光協会・地域情報

- 島原温泉観光協会(六兵衛ガイド・店舗情報)

https://shimabaraonsen.com/guide/rokube

https://shimabaraonsen.com/guide/local-cuisine

https://shimabaraonsen.com/guide-category/gourmet/rokube - 雲仙観光局

https://www.unzen.org/spot/rokube_cyaya

https://www.unzen.org/article/tenyomaru - 長崎旅ネット

https://www.nagasaki-tabinet.com/eat/64991 - ながさき旅マガジン(地域記事)

https://nagasaki.mytabi.net/rokube.php - 冒険ながさき(スポット情報)

http://boken.nagasaki.jp/spot/boken348.html

http://boken.nagasaki.jp/spot/boken482.html - 旅するおやまナビ(六兵衛茶屋)

https://travel.oyama-navi.com/rokubeityaya-tidiwa/

事業者・店舗・商品ページ

- 六兵衛茶屋 公式(ストーリー/店舗案内)

https://www.rokubecyaya.co.jp/story

https://www.rokubecyaya.co.jp/shop - ふるさと東日本(JR東日本)商品ページ

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F068/F068-AF129 - まるみや(商品情報)

http://www.marumiya-ss.com/contents/rokubee.html - さいたま屋(地域紹介・商品ページ)

https://www.saitamaya.net/carlos/simabara/6.htm - 楽天(対馬 ろくべえ関連)

https://item.rakuten.co.jp/tsushima/10000005/

百科・辞典・名称由来

- ウィキペディア「六兵衛」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E5%85%B5%E8%A1%9B - コトバンク「六兵衛」

https://kotobank.jp/word/%E5%85%AD%E5%85%B5%E8%A1%9B-663468 - ぽんず名付け辞典(名称の由来参照)

https://pon-navi.net/nazuke/name/%E5%85%AD%E5%85%B5%E8%A1%9B - Weblio辞書(読み・語釈参照)

https://www.weblio.jp/content/%E3%82%8D%E3%81%8F%E3%81%B9%E3%81%88

郷土料理データベース/レシピ・作り方

- まるみつ郷土料理アーカイブ

https://www.marumitsu.jp/kyodoryori/article/%E5%85%AD%E5%85%B5%E8%A1%9B - 郷土料理ものがたり

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/1294.html - 霧島酒造「九州の味とともに(六兵衛)」

https://www.kyushufood.kirishima.co.jp/kyuaji/505/ - 長崎県地産地消レシピ(PDF)

https://nagasaki-kenkyu.or.jp/tisantishou/H25/web/pdf/recipe/recipe-A4print_Part04.pdf

解説・特集記事・メディア

- Japan Web Magazine(解説)

https://japan-web-magazine.com/japanese/japanese-food/rokube.html - グルメキャリー(郷土麺特集)

https://www.gourmetcaree.jp/matome/2018/11/28/post-11601/ - サンケイ(ニュース記事)

https://www.sankei.com/article/20220302-RXHAELWZEVHPPHFCJXTRLVVPVU/ - Gastronomy Town(食文化記事)

https://www.gastronomy.town/5576/ - ADthink(地域記事)

https://adthink.net/2025/01/hagigaoka-hagiwara/2/

地域史・ローカル情報(対馬を含む)

- 対馬食文化(ろくべえ・せん/せんじる)

http://tsmzen.com/syoku/syoku_rokube.html - 西高 SSH(ろくべえ研究ノート)

https://nagasaki-w-ssh.sakura.ne.jp/nishi/sjyn/?p=192 - e-味噌汁(地域食紹介)

https://e-aji.blog.jp/archives/65962944.html

店舗・レビュー・地図(補助資料)

- 食べログ(複数店舗・レビュー)

https://tabelog.com/nagasaki/A4203/A420302/42000620/

https://www.jalan.net/gourmet/grm_alikejpB000135410/

https://tabelog.com/nagasaki/A4203/A420301/42006005/

https://tabelog.com/nagasaki/A4205/A420503/42010333/dtlrvwlst/B439369856/ - ホットペッパー/Retty(店舗情報)

https://www.hotpepper.jp/strJ000874801/

https://retty.me/area/PRE42/ARE507/SUB50702/100000779446/ - Yahoo!地図

https://map.yahoo.co.jp/v3/place/QZHMsZd_nng - LOCANAVI(地域まとめ)

https://locanavi.com/matters/shimabara8/

通販・お土産(入手・保存・注意喚起)

- JR東日本 ふるさとお取り寄せ(再掲)

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F068/F068-AF129 - 旅するおやまナビ(茶屋・通販導線/再掲)

https://travel.oyama-navi.com/rokubeityaya-tidiwa/ - 旨チョク便(通販ガイド一般)

https://umachokubin.com/view/guide - Yahoo!ショッピング(一般的なギフト・保存例)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/otoemon-y/fytj-z0344a.html - 名称混同の注意(例示:他分野の“六兵衛”)

和菓子: https://www.otabe.jp/view/item/000000000371

京スイーツ(例):https://item.rakuten.co.jp/f261009-kyoto/b-sp02/

老舗通販総合: https://shinisetsuhan.net

菓子総合(例): https://www.kitchoan.co.jp

会津赤べこ(名称混同の例示): https://aizu-akabekonosato.com/?pid=167542392

補足・その他(歴史・ブログ・個人記録等)

- ひまひま日記(地域回想記事)

http://himahima1.cocolog-nifty.com/in/2016/01/post-270c.html - どどん!島原(地域メディア)

https://dodon-shimabara.com/2022/12/07/rokube/ - oisiiryouri.com(名称の意味解説)

https://oisiiryouri.com/rokubee-imi/

コメント