- 1. 金山寺味噌とは?|ご飯にも酒にも合う“食べる味噌”

- 2. 金山寺味噌の特徴|具だくさんの贅沢な発酵食品

- 3. 金山寺味噌の歴史と由来|径山寺味噌から紀州湯浅へ

- 4. 和歌山県の金山寺味噌|湯浅発祥の本場の味

- 5. 千葉県の金山寺味噌|九十九里に根付いた家庭の保存食

- 6. 静岡県の金山寺味噌|茶どころに伝わるやさしい甘さ

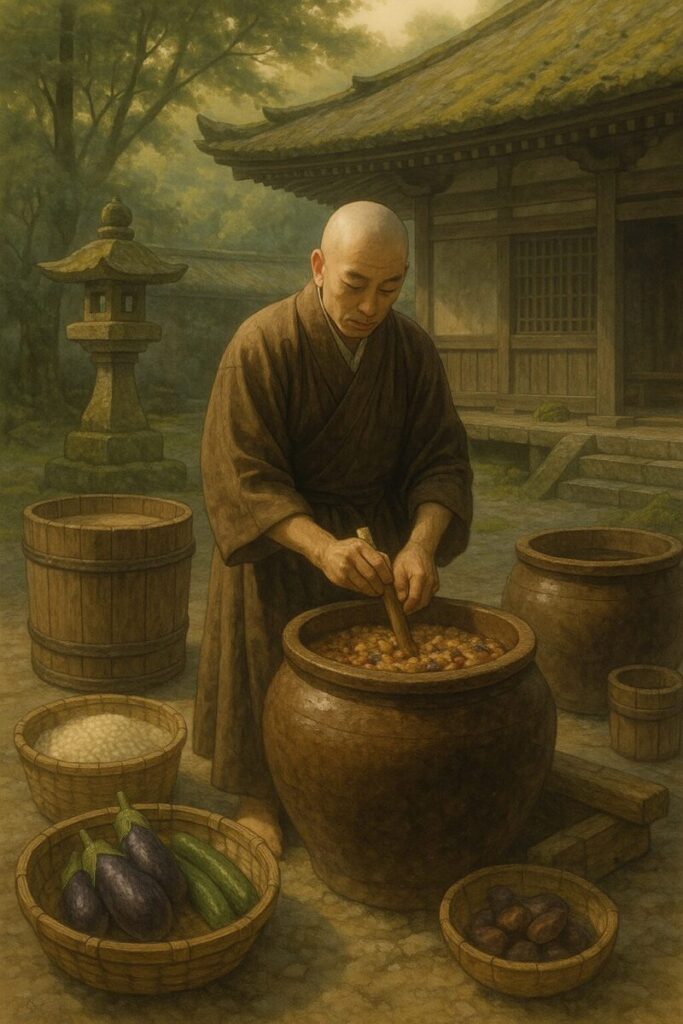

- 7. 材料と作り方|金山寺味噌の伝統製法と家庭レシピ

- 8. 食べ方とアレンジレシピ|定番から創作まで楽しみ方いろいろ

- 9. どこで買える?|金山寺味噌の名店・販売店・通販事情

- 10. 保存方法・賞味期限・カロリー|家庭での管理と健康情報

- 11. 類似する味噌との違い|もろみ味噌・おなめとの比較

- 12. 英語で紹介する金山寺味噌|訪日外国人向けの伝え方

- 13. まとめ|金山寺味噌は地域に根ざす食べる発酵文化

- 14. 参考文献一覧

1. 金山寺味噌とは?|ご飯にも酒にも合う“食べる味噌”

金山寺味噌(きんざんじみそ)は、ご飯にそのままのせて食べられる“なめ味噌”の一種であり、和歌山県を中心に、千葉県・静岡県などでも古くから親しまれてきた発酵食品です。通常の味噌が調味料として使われるのに対し、金山寺味噌は「食べることを前提とした味噌」として独自の文化を築いてきました。

その特徴は、米麹・麦麹・大豆などの麹に、瓜(うり)やなす、生姜、しそといった具材を加えて発酵させる独特の製法にあります。発酵によって引き出されるコクと旨味に加え、具材のシャキシャキとした食感が食欲をそそり、おにぎりの具やご飯のお供、さらには酒の肴としても最適な“おかず味噌”です。

金山寺味噌は、発酵食品としての健康効果にも注目されており、乳酸菌や麹菌由来の酵素、ビタミン、ミネラルを豊富に含みます。塩分濃度は6〜7%と比較的穏やかで、まろやかな甘味と旨味がバランス良く調和しているため、子どもから高齢者まで幅広く親しまれています。

また、金山寺味噌は和歌山県の湯浅町で生まれ、鎌倉時代に中国から伝来した「径山寺味噌(きんざんじみそ)」に由来するとされます。その後、千葉県や静岡県にも伝わり、それぞれの地域の風土や食文化と融合しながら、独自の味わいと用途が育まれていきました。

近年では、チーズやマヨネーズと組み合わせた洋風アレンジや、ディップソースとしての活用も注目され、伝統と現代が融合した新たな“食べる味噌”のかたちが広がりを見せています。

2. 金山寺味噌の特徴|具だくさんの贅沢な発酵食品

金山寺味噌の魅力は、何といっても“食べる味噌”と呼ばれるほどの具だくさんさと贅沢な発酵風味にあります。一般的な味噌が汁物や調味料として使われるのに対し、金山寺味噌はそのままおかずや酒の肴として食べられる、極めて珍しい存在です。

野菜が主役の“発酵おかず”

金山寺味噌は、米や大麦、大豆などに麹を加えた発酵床に、瓜(うり)・なす・しょうが・しそといった野菜をたっぷり混ぜ込み、時間をかけてじっくりと発酵・熟成させて作られます。発酵過程で生まれるコクや旨味に加えて、ゴロゴロとした野菜の存在感が大きく、「食感がある味噌」としての独自性が際立っています。

特に本場の和歌山県では、「湯浅なす」など地元の伝統野菜を用いる例もあり、地域の農産物と密接に結びついた発酵文化の一端を担っています。しょうがのシャキシャキとした歯ざわり、瓜やなすのやわらかな食感、そして麹のとろりとした甘みが、一口ごとに変化のある味わいを生み出しています。

なめ味噌の一種としての位置づけ

金山寺味噌は分類としては「なめ味噌」タイプに含まれますが、その中でも特に具材感が強く、調味用というよりは「おかず味噌」としての用途が中心です。そのままご飯にのせて食べるだけでなく、おにぎりの具や野菜スティックのディップ、お茶漬けの添え物など、和食の副菜として多彩な使い方が可能です。

また、見た目にも鮮やかで、野菜の形がしっかりと残っているため、惣菜としての一品料理のような風格を持っています。

栄養価と保存性の高さ

金山寺味噌は、発酵食品としての栄養価の高さも特徴です。麹由来の酵素がアミノ酸やビタミン、ミネラルを引き出し、消化吸収を助けるだけでなく、整腸作用や免疫力向上にも寄与するとされています。加えて、塩分濃度が6~7%と比較的穏やかで、味がまろやかで食べやすいのも魅力です。

さらに、もともとは夏野菜を長く保存するための知恵から生まれた味噌でもあり、冷蔵保存で3〜6ヶ月、冷凍すればそれ以上の日持ちも期待できます。旬の野菜の旨みを閉じ込めた保存食としての性格も、金山寺味噌の伝統的な役割の一つです。

3. 金山寺味噌の歴史と由来|径山寺味噌から紀州湯浅へ

金山寺味噌は、鎌倉時代(13世紀中ごろ)に中国・宋から日本へ伝来したとされる発酵食品であり、和歌山県を発祥の地とする、長い歴史をもつ郷土味噌です。その由来は、禅僧・法燈国師(心地覚心)によるものが最も有力な説とされています。

覚心と径山寺味噌の伝来

法燈国師は、建長元年(1249年)に宋へ渡り、浙江省の径山寺(きんざんじ)や金山寺で禅の修行を行いました。その際、現地で食されていた発酵食品「径山寺味噌(けいざんじみそ)」に出会い、その製法を学びます。約5年の滞在を経て帰国した覚心は、和歌山県由良町にある興国寺にてこの味噌造りを始めました。これが、日本における金山寺味噌の起源とされています。

興国寺で始まった製法は、熊野古道の宿場町として栄えた湯浅町へと広まりました。湯浅は温暖な気候と豊かな水源に恵まれ、発酵食品の生産に最適な環境であったことから、金山寺味噌はこの地で広く受け入れられ、現在に至るまで「本場」としての地位を保ち続けています。

醤油の誕生と“たまり”の発見

金山寺味噌の製造過程で重要な転機となったのが、樽の底に溜まる液体「たまり」の存在です。初期の金山寺味噌は水分量が多く、発酵が進むにつれて「たまり」と呼ばれる旨味成分を多く含んだ液体が自然に分離しました。ある時、この「たまり」を煮物などの調味料として利用したところ非常に美味で、これが日本の醤油の起源となったと伝えられています。

その後、湯浅では「たまり」自体を目的に味噌を仕込むようになり、次第に現在のような製法へと改良されていきます。この流れを受け、湯浅町は「醤油発祥の地」として知られ、金山寺味噌は日本の醤油文化の母体的存在とも言える重要な発酵食品となりました。

日本最古のおかず味噌の一つとして

金山寺味噌は、単なる味噌としてではなく、“副食”として直接食べることが前提の日本最古の“おかず味噌”の一つとされています。瓜やなす、しょうがなどの野菜をたっぷり加えたなめ味噌スタイルで、保存食としての役割を担いながら、同時に食卓を彩る一品として長く愛されてきました。

また、2017年には「紀州金山寺味噌」が、国の地理的表示(GI)保護制度に味噌として全国で初めて登録され、その伝統と品質が公式に認められています。

もう一つの由来説──空海と高野山の伝承

一方で、別説として平安時代の僧・空海(弘法大師)が唐から持ち帰ったという伝承もあります。空海が金山寺で学んだ製法を高野山に伝え、修行僧の「僧坊食」として定着した後、各地に広がったという説ですが、現在では覚心の伝来説が主流とされています。

各地への広まりと文化的継承

金山寺味噌はやがて紀州(和歌山)から、千葉県東金市や静岡県などへと広まり、それぞれの地域で地元食材を取り入れた独自のスタイルが育まれました。たとえば、静岡では夏野菜の保存を目的とした味噌として、千葉では江戸時代に将軍家への献上品として珍重されたという記録もあります。

そして現代では、冷奴や焼き魚のトッピング、チーズとの組み合わせなど、和洋問わずさまざまな料理に応用可能な発酵調味料として、伝統を超えて進化を続けています。

4. 和歌山県の金山寺味噌|湯浅発祥の本場の味

金山寺味噌といえば、まず語られるのが和歌山県湯浅町を中心とした紀州地方の本場の味です。その発祥は鎌倉時代にさかのぼり、宋(中国)の径山寺で味噌の製法を学んだ僧・覚心(法燈国師)が、和歌山県由良町の興国寺にその技法を伝えたのが始まりとされています。

その後、交通の要衝であり、良質な水に恵まれた湯浅町にその技術が広まりました。湯浅は熊野古道の宿場町として栄えた地でもあり、味噌の醸造文化が根づく土壌が整っていたのです。こうして金山寺味噌は、湯浅の地で独自の発展を遂げ、「本場の味」として全国に知られる存在となりました。

湯浅の気候と水が育む伝統の発酵文化

湯浅町で作られる金山寺味噌の最大の特徴は、具だくさんのおかず味噌である点です。米麹・大豆・麦を発酵床とし、そこに地元産の瓜・なす・しょうが・しそなどの野菜を加えることで、野菜の旨味と麹の甘みが溶け合う、豊かな味わいと食感が楽しめます。

さらに、湯浅の温暖な気候と豊富な地下水は発酵に最適な環境であり、金山寺味噌づくりを支える自然の力となっています。こうした地域の風土と調和した伝統製法が、今なおこの地で守られているのです。

醤油発祥の地・湯浅と“たまり”の関係

湯浅町が日本の食文化史に名を刻んでいるのは、金山寺味噌だけではありません。味噌の熟成過程で自然に分離する液体「たまり」を煮炊きに用いたことが、日本における醤油誕生の原点とされています。

金山寺味噌の製造を通じて偶然発見された“たまり”は、湯浅の人々の知恵と工夫により改良され、現在の濃口醤油の祖となりました。つまり、湯浅での金山寺味噌づくりは、醤油産業の起点でもあるのです。

今も続く本場の味と老舗の技

湯浅町では、数百年の歴史を誇る老舗が今も伝統製法を守り続けています。たとえば「角長」や「垣内(かきうち)味噌」「丸新本家」などは、江戸時代から続く味噌・醤油蔵であり、昔ながらの製法と地元の素材にこだわった金山寺味噌を提供しています。

また、地元では金山寺味噌をご飯やおにぎりの具にするだけでなく、番茶やほうじ茶で炊いた「茶粥(おかいさん)」に添えるのが伝統的な食べ方。これは湯浅ならではの食文化であり、地域の食卓に深く根ざした味として親しまれています。

湯浅ブランドとしての誇り

2017年には、「紀州金山寺味噌」が農林水産省の地理的表示(GI)保護制度に全国で初めて味噌として登録され、その品質と伝統が国の公的保護を受けることになりました。これは、湯浅町の金山寺味噌が単なる郷土料理にとどまらず、日本の食文化を代表する価値ある食品であることを示しています。

湯浅の金山寺味噌を味わうには

湯浅の老舗では、金山寺味噌の直売所やギフト商品、通販サイトなどを通じて、全国にその味を届けています。伝統の味を守りつつ、現代のライフスタイルにも合うようアレンジされた商品も多く、お取り寄せや贈答品としても人気を集めています。

5. 千葉県の金山寺味噌|九十九里に根付いた家庭の保存食

千葉県における金山寺味噌は、主に東金市や九十九里地域を中心に広まり、家庭の保存食として定着してきた郷土の味です。和歌山県湯浅町から伝わった発酵味噌の製法を基にしつつ、千葉ならではの気候風土や食文化と融合し、独自の発展を遂げた「食べる味噌」として、今も多くの家庭で親しまれています。

発酵文化と気候が育んだ千葉の金山寺味噌

千葉県の房総半島は、温暖な気候と適度な湿度があり、発酵食品の仕込みに適した地域とされています。とくに東金市や九十九里浜周辺は、山林と海の恵みに支えられた地域で、発酵文化が古くから根づいてきました。金山寺味噌も、その気候と環境に適応する形で地域に浸透し、現在では祝い事や日常の食卓に欠かせない味噌として地元に深く根づいています。

また、かつては山の中腹に「麹室(こうじむろ)」を作り、夏の高温多湿と冬の冷え込みを活かして味噌を発酵させるという、自然の力を取り入れた発酵技術が用いられてきました。これは、紀州(和歌山)と共通する風土があったからこそ実現した伝統といえます。

老舗「小川屋味噌店」が継承する味

千葉県における金山寺味噌文化を代表する存在が、東金市に本店を構える「小川屋味噌店」です。嘉永元年(1848年)創業の老舗で、地域に伝わる味噌製法を受け継ぎつつ、時代のニーズに合わせた品質改良を続けています。

特筆すべきは、同店が行う「搗精(とうせい)」という製麹の工程。これは麦麹の外皮を剥く加工方法で、独特のなめらかさと甘み、雑味の少ない上品な味わいを生み出します。こうしてできた金山寺味噌は、ご飯や冷やしきゅうりにぴったり合う上品な副菜味噌として、高い評価を得ています。

地元で愛される“食べる味噌”のかたち

千葉の金山寺味噌も、和歌山と同様に麦・大豆・米を原料とし、なす・しょうが・しそなどの野菜を加えて発酵させた具だくさんの「なめ味噌」です。そのままご飯にのせたり、お茶漬けやおにぎりの具に使ったりするだけでなく、冷奴や焼き魚、酒の肴としても人気です。

特に、もろみ味噌の一種としても扱われる千葉の金山寺味噌は、野菜の食感や甘みを活かしたマイルドな味付けが特徴で、年代を問わず親しまれています。かつては各家庭で仕込むことも多かったこの味噌は、今では地元特産品として地域の物産展や直売所、インターネット通販などで広く販売されています。

6. 静岡県の金山寺味噌|茶どころに伝わるやさしい甘さ

静岡県に伝わる金山寺味噌は、和歌山県・興国寺を発祥とする味噌文化が、東海地方を経て静岡へと伝播したもので、鎌倉時代から続く郷土の保存食として根付いてきました。現在では、県西部から東部、伊豆地方にかけて、地域ごとに異なる風味と特色を持つ金山寺味噌が作られています。

和歌山から静岡へ受け継がれた発酵文化

金山寺味噌の起源は、鎌倉時代に中国・宋から製法を持ち帰った僧・法燈国師(心地覚心)が、和歌山県由良町の興国寺で伝えたことに始まります。この味噌文化は和歌山県を中心に全国へと広まり、静岡県内でも茶どころならではの風土や気候を背景に、独自の味噌づくりとして発展してきました。

静岡の気候は発酵に適しており、温暖で湿度がありながらも清らかな水が豊富です。こうした環境が、発酵の安定性と旨味の熟成に好影響を与え、古来の製法を守りながら静岡独自の味を育ててきました。

夏野菜を活かした具だくさんの保存食

静岡県の金山寺味噌も、基本的には米・麦・大豆から作られる麹に、瓜・なす・しょうが・しそなどの夏野菜を加えて長期間熟成させる「なめ味噌」タイプです。元々は寺院で、夏に採れた野菜を冬場にも食べられるようにするための保存食として重宝されており、修行僧や村人の栄養源として食卓に登場してきました。

そのため、静岡の金山寺味噌は、副菜やご飯のお供としてそのまま食べられる「食べる味噌」としての性格が強く、現代でも冷や奴、焼き魚、茶粥などとの相性が良いとされています。特にお茶文化が深く根づく地域ならではの食べ方として、番茶で炊いた「茶がゆ」に添える食べ方も古くから受け継がれています。

地域差が生む風味の多様性

静岡県内では、西部(浜松・磐田)~中部(静岡市)~東部(沼津・三島)、さらには伊豆地域に至るまで、金山寺味噌の製造が受け継がれています。地域によって、使われる野菜の種類や麹の配合、発酵期間に違いがあり、同じ静岡県内でも味や食感にバリエーションがあるのが魅力です。

例えば、伊豆地方ではやや甘みを強めた風味が好まれる傾向があり、魚料理との相性を意識した味噌が作られています。一方で、中部や西部では、野菜の存在感をしっかりと残した、歯応えのある仕上がりが特徴とされます。

醤油の源流をたどる文化的意義

和歌山と同様に、静岡でも金山寺味噌の製造過程で生じる「たまり」は、日本における醤油文化の発端とされる点でも注目されています。古くから「たまり」は煮炊きに使われ、味噌とともに地域の発酵文化を支えてきました。このような背景もあり、静岡の金山寺味噌は単なる調味料ではなく、食文化の一端を担う郷土の味として尊重されています。

7. 材料と作り方|金山寺味噌の伝統製法と家庭レシピ

金山寺味噌は、穀物麹と野菜を組み合わせ、長期間じっくりと発酵・熟成させて作る“食べる発酵食品”です。和歌山県湯浅町などで受け継がれてきた伝統製法は、日本の発酵文化の奥深さを象徴する技術のひとつといえるでしょう。

金山寺味噌の主な材料

金山寺味噌は「具だくさんのなめ味噌」として知られ、以下のような素材が使われます。

- 穀物麹(こうじ)

- 主に米麹、麦麹、大豆麹の3種類をブレンド

- 地域や製造者により配合は異なる

- 野菜類

- 白瓜(しろうり)、なす、生姜(しょうが)、紫蘇(しそ)などの夏野菜

- キャベツやきゅうりなど、家庭ではアレンジも可能

- 塩

- 味の調整と保存性向上のため必須

これらを組み合わせることで、麹の自然な甘みと野菜の食感が調和した、滋味深い味わいが生まれます。

伝統的な製法(概要)

1. 麹づくり

米や麦、大豆に麹菌を付けて発酵させ、数日かけて麹を育てる工程。この麹が、味噌全体の発酵と旨味の源になります。

2. 野菜の下処理

瓜やなす、生姜、しそなどの野菜は細かく刻み、軽く塩をふって水分を抜くのがポイント。こうすることで、発酵中の水分過多や腐敗を防ぎます。

3. 混合・仕込み

麹と塩、野菜を均等に混ぜ合わせ、しっかりと押し込むように樽や容器に詰めます。空気が入らないよう密閉することが重要です。

4. 発酵・熟成

仕込んだ味噌は、涼しく温度変化のある場所で8~10か月かけて熟成させます。夏の暑さと冬の寒さが、発酵を促し、まろやかな旨味と香りを引き出します。

5. 完成・保存

発酵が完了し、風味が馴染んできたら完成です。冷蔵保存で品質を保ちつつ、日々の食卓に活用します。

※熟成中に樽の底にたまる液体「たまり」は、日本の醤油の起源ともされ、非常に風味豊かな液体です。

家庭でもできる簡単レシピ

現代では、より手軽に金山寺味噌を楽しむための家庭用レシピや手作りキットも流通しています。以下は家庭向けの簡易レシピの一例です。

■ 材料(目安)

- 米麹・麦麹(市販品)…200g

- なす・きゅうり・生姜・しそ…各50g程度(細かく刻む)

- 塩…40g(全体量の10〜15%)

■ 作り方

- 材料を全て混ぜ合わせ、清潔な密閉容器に詰める

- 冷蔵庫または冷暗所に置き、1〜2か月程度発酵させる

- 時々混ぜながら、味の変化を楽しむ(熟成が進むと旨味が増します)

熟成期間は短くても、毎日の食事に副菜として使えるおかず味噌として重宝されます。冷ややっこや野菜スティックに添えるだけで、家庭で金山寺味噌の風味を気軽に楽しむことができます。

金山寺味噌の製法は、「夏野菜を冬に食べる保存食」として生まれた背景を持ち、単なる味噌ではなく、郷土の知恵と季節感を活かした食文化の象徴です。地域によっては熟成工程や野菜の種類に個性があり、それぞれの土地に根ざした“味噌のかたち”が見られるのも、金山寺味噌ならではの魅力といえるでしょう。

8. 食べ方とアレンジレシピ|定番から創作まで楽しみ方いろいろ

金山寺味噌は、具だくさんで食感豊かな“食べる味噌”として、ご飯のお供から創作料理まで幅広く活用できる万能発酵食品です。そのまま食べても美味しく、ひと工夫加えるだけで料理の幅が広がります。ここでは、定番の食べ方から家庭で簡単にできるアレンジレシピまでをご紹介します。

基本の食べ方|シンプルに味わう定番スタイル

ご飯のお供・おにぎりの具に

金山寺味噌の王道の食べ方は、そのまま白ご飯にのせるだけ。特に紀州・湯浅地域では、番茶やほうじ茶で炊いた茶粥(茶がゆ)に添えるのが伝統的です。おにぎりの具としても優れており、ひと口ごとに麹と野菜の旨みが広がります。

もろきゅう・野菜ディップとして

きゅうりやセロリ、焼きなす、蒸かしじゃがいも、厚揚げなどに金山寺味噌を添えると、味噌の甘みと野菜の爽やかさが絶妙なバランスに。特に夏場の冷たいおつまみとして重宝されます。

酒の肴・箸休めに

冷奴にのせたり、焼いた油揚げに塗って軽く炙るだけでも、立派な酒の肴に早変わり。発酵のまろやかさと野菜のシャキッとした食感が、後を引く美味しさを生み出します。

創作アレンジレシピ|発酵の力で料理にコクと香りを

1. 金山寺味噌マヨネーズディップ

金山寺味噌とマヨネーズを1:2の割合で混ぜるだけで、野菜スティックやフライのディップ、パンの塗り味としても大活躍。やさしい甘みと香ばしさが加わり、洋風の食卓にもなじみます。

2. 豚肉の金山寺味噌生姜焼き

豚こまやロース肉に金山寺味噌を揉み込んで漬け込み、焼くだけで味わい深い味噌生姜焼きが完成。ご飯がすすむ濃厚な一品です。豚丼風にアレンジしても◎。

3. 金山寺味噌の焼きおにぎり

おにぎりの片面に金山寺味噌をたっぷり塗り、トースターやグリルで香ばしく焼き上げれば、通常の味噌焼きおにぎりとは一味違う具だくさんな風味が楽しめます。

4. 金山寺味噌の野菜炒め

ナスやピーマン、にんじんなどの野菜を炒めるときに、味付けとして金山寺味噌を加えれば、深みのある甘辛い炒め物に。豆板醤を少し足せば麻婆茄子風にもなります。

5. チーズとの相性抜群

クリームチーズに金山寺味噌を少量混ぜるだけで、日本酒や白ワインに合う発酵おつまみが完成。焼いたお餅にのせて海苔で巻く「磯辺焼き風」もおすすめです。

6. 肉や魚の漬け込みに

鶏もも肉や鮭の切り身などを、金山寺味噌に1~2時間ほど漬け込んでから焼けば、旨味が染み込んだしっとり料理に。味噌の麹がタンパク質を分解し、柔らかく仕上がります。

7. 和え物やナムルにも応用

刻んだ金山寺味噌を、青菜やほうれん草、たくあんなどと和えれば、即席の白和え風副菜が完成。ナムルに使えば、甘辛で深みのある韓国風副菜になります。

食卓を彩る万能発酵調味料

金山寺味噌は、ただの味噌ではなく、麹の甘み・野菜の風味・発酵のコクが一体となった「具だくさんの副菜」。調味料としてだけでなく、主役級の食材として使える点が魅力です。冷蔵庫に常備しておけば、ご飯・酒・野菜にさっと添えるだけで食卓が一段と豊かになります。

9. どこで買える?|金山寺味噌の名店・販売店・通販事情

金山寺味噌は、伝統を受け継ぐ老舗から地域密着型の味噌蔵まで、全国各地で販売されています。特に発祥地である和歌山県湯浅町、伝来地の千葉県、そして発展地の静岡県には、多くの名店が存在し、地元の食文化を支えると同時に、全国へ向けてその味を発信しています。ここでは代表的な販売店や通販情報を地域ごとにご紹介します。

【和歌山県】本場・湯浅の老舗が誇る伝統の味

垣内みそ本店(湯浅町)

創業700年以上の歴史を持つ伝統蔵。湯浅伝来の製法と国産素材へのこだわりが特徴で、なめ味噌としての本格的な金山寺味噌を提供。複数店舗を展開し、安定した品質を誇る。

紀州金山寺みそ 天田屋(湯浅町)

江戸時代から続く老舗醸造所で、贈答にも適した本格派金山寺味噌を製造。衛生管理と手作りの伝統を両立し、和歌山県内外で人気。

味噌本舗やまだ(御坊市)

明治期創業。伝統製法×現代的工夫(小分け・簡易包装)を融合させた製品展開で、全国に紀州金山寺味噌の魅力を発信中。

丸新本家本店(湯浅町)

明治創業の名門で、湯浅醤油の蔵元でもある。なす・瓜・しょうが・しそ入りの基本スタイルを守りつつ、全国的評価も高い。

久保味噌本舗(和歌山市)

1926年創業。全原料国産・GI認定の高品質金山寺味噌を製造。特に“甘醤油香”と野菜の食感の絶妙なバランスが魅力。

あみ清 数見商店・相賀屋 丸六本店・太田久助吟製 ほか

地元の素材と昔ながらの製法を大切にする各蔵元が湯浅・田辺エリアに点在。懐かしい風味を求める人におすすめです。

【千葉県】東金・九十九里に根ざす家庭の味

小川屋味噌店(東金市)

嘉永元年(1848年)創業の老舗で、関東風の甘めでやさしい金山寺味噌が特徴。「搗精(とうせい)」製法による麦麹の丁寧な仕上がりが評価され、地元では贈答用にも人気。

九十九里地域の味噌蔵

地元密着型の小規模蔵が点在し、地域の野菜を活かした個性ある金山寺味噌が販売されている。直売所や道の駅などで入手可能。

【静岡県】味噌文化が息づく発酵の地

| 店舗名 | 特徴 | 所在地・通販 |

|---|---|---|

| 次郎長屋(金山寺味噌) | 昆布を加えた「旨口」の金山寺味噌。お土産にも好適。 | 静岡市清水区/通販あり |

| 下村こうじ屋 | 天然醸造・国産原料。味噌・甘酒なども販売。 | 焼津市/通販あり |

| 神戸醤油店 | 甘くない伝統味噌を直売・地域スーパーで展開。 | 富士市松野/直売中心 |

| 木嶋こうじ店 | 無添加・手作り味噌専門。地元密着型。 | 静岡市清水区/店舗販売 |

| 鈴木こうじ店 | 静岡市内で複数展開。昔ながらの味噌文化を継承。 | 静岡市内複数店あり |

全国での購入・通販事情

- 上記のほとんどの店では公式サイトや電話注文により通販対応が可能です。

- 高級スーパー(例:成城石井、紀ノ国屋)や百貨店の催事でも取り扱い実績あり。

- 和歌山・静岡・千葉の各ブランドはふるさと納税返礼品やギフト商品としても注目されています。

まとめ|伝統の味を全国で

金山寺味噌は現在も老舗蔵元が伝統製法を守りながら生産を続けており、地元での対面販売に加え、全国通販による入手も可能です。地域ごとに風味や原料に個性があるため、好みに合わせて選ぶ楽しみもあります。贈答用や家庭用、発酵食生活の一品として、本場の金山寺味噌をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

10. 保存方法・賞味期限・カロリー|家庭での管理と健康情報

金山寺味噌は、野菜の旨みと発酵の風味を生かした“生味噌”として、家庭でも楽しめる伝統食です。ただし、素材の水分が多く含まれるため、保存や管理にはいくつかの注意点があります。ここでは、金山寺味噌を美味しく・安全に楽しむための保存方法、賞味期限、栄養面についてまとめます。

金山寺味噌の保存方法|基本は冷蔵、冷凍も可能

金山寺味噌は生タイプの発酵食品であり、保存環境に応じて風味が変化します。

冷蔵保存が基本

- 購入後は速やかに冷蔵庫で保存するのが基本です。

- 特に夏場は品質の変化が起きやすく、常温放置するとアルコール臭や酸味が出ることもあります。

冷凍保存もOK

- 金山寺味噌は冷凍しても凍らず柔らかい状態を保つため、そのまま使えます。

- 長期保存をしたい場合や、まとめ買いした場合には冷凍保存が適しています。

常温保存は製品によって要注意

- 一部の製品は常温保存可とされているものの、保存中に発酵が進んで味に変化が出る可能性があります。

- 温度変化が激しい場所は避け、可能な限り冷蔵庫で管理しましょう。

開封後のポイント

- 密閉容器に移し替えて保存することで、酸化や異物混入を防ぎます。

- 味噌の表面が乾燥しないよう、ラップなどで表面を覆ってからフタをするのも効果的です。

参考:鈴木こうじ店/かわしま屋 ほか

賞味期限|目安は3〜6ヶ月、風味変化に注意

金山寺味噌の賞味期限は製品によって異なりますが、おおよそ3ヶ月〜6ヶ月程度が目安です。

- 味噌の塩分濃度や含水率によって保存性に差があり、開封後は冷蔵保管し早めに消費することが推奨されます。

- 熟成が進むことで味が深くなる一方、風味が変わることもあるため、味・香りに異常がないか確認しながら使うと安心です。

- 賞味期限切れでも腐敗しないケースが多いですが、自己判断で使用する際は慎重に。

金山寺味噌のカロリーと栄養価

金山寺味噌は発酵食品としての健康効果も注目されます。

| 内容 | 数値の目安・特徴 |

|---|---|

| カロリー | 100gあたり約150〜200kcal程度(製品により差あり) |

| 成分 | 米麹・麦麹・大豆・野菜(瓜・なす・生姜など)を主原料とする |

| 栄養価 | ビタミン類・アミノ酸・酵素・食物繊維などが豊富 |

| 特徴 | 少量で満足感が高く、おかず感覚で楽しめるため過食になりにくい |

- 味付けの濃さや甘さによりカロリーは上下しますが、基本的には少量使用を前提とした調味系おかずであるため、健康的に取り入れることが可能です。

- 発酵食品として腸内環境改善や整腸作用も期待されています。

まとめ|風味と安全を保つためのポイント

金山寺味噌は、適切な保存を行えば、味噌の深みと具材の食感を長く楽しめる発酵食品です。

- 保存は冷蔵が基本、長期保存は冷凍も選択肢に。

- 賞味期限は3〜6ヶ月、開封後は早めに使い切りを。

- カロリーは控えめで栄養価も高く、毎日の健康食としてもおすすめ。

家庭でも安心して管理し、美味しく取り入れてみてください。

11. 類似する味噌との違い|もろみ味噌・おなめとの比較

金山寺味噌は「なめ味噌」の一種であり、見た目や味わいが似た発酵食品として「もろみ味噌」や「おなめ(御舐め)」と混同されることがあります。ここでは、それぞれの違いや使い分けについて整理し、金山寺味噌の独自性を明らかにします。

もろみ味噌との違いと使い分け

もろみ味噌とは、蒸した大豆・米・麦などに麹を加えて発酵させた「もろみ(諸味)」を、味噌のようにそのまま食べられるように仕上げたものです。粘度が高く、粒々とした食感があり、甘味が強いのが特徴です。もろきゅうなどで親しまれ、主に「味噌ダレ」「ディップ」として使われます。

一方、金山寺味噌は、米・大豆・麦の麹に加え、刻んだ野菜(なす、しょうが、しそ、瓜など)を漬け込んで熟成させる点が最大の特徴です。野菜の具材が多く、味噌というより「漬物」「副菜」のようにそのままおかずとして成立する存在です。

| 比較項目 | 金山寺味噌 | もろみ味噌 |

|---|---|---|

| 主な原料 | 米麹・大豆・麦・野菜類 | 米・大豆・麦麹 |

| 食感・具材 | 野菜の粒感があり具だくさん | なめらかで粒状 |

| 味わい | 甘じょっぱい+野菜の風味 | 甘めでコクのある味 |

| 用途 | ご飯のお供・おかず・漬物的にそのまま | 野菜のディップ・味噌ダレ |

| 地域的特色 | 和歌山・静岡・千葉など | 広く全国各地に流通 |

このように、もろみ味噌は調味的な使い方、金山寺味噌は食材としての用途が主という点で明確な使い分けがあります。

「おなめ」との関係

「おなめ(御舐め)」とは、主に東日本(関東や甲信地方)で使われる方言・呼称で、甘口のなめ味噌全般を指すことが多く、金山寺味噌やもろみ味噌も「おなめ」と呼ばれることがあります。

- 例:長野県では金山寺味噌風のなめ味噌が「おなめ」として親しまれている地域もあり、家庭で炊いた大豆に麹や野菜を加えて味噌漬けのように手作りされることもあります。

したがって、「おなめ」という言葉は製法や材料よりも用途や口当たりを表す言葉と捉えるとよいでしょう。

12. 英語で紹介する金山寺味噌|訪日外国人向けの伝え方

金山寺味噌(Kinzanji Miso)は、海外からの観光客や和食・発酵食品に関心のある外国人にとっても非常に魅力的な発酵食品です。その独自性と伝統的な背景を効果的に伝えるためには、明確な英語表現と文化的文脈の補足が重要です。

英語表記と読み方

- 英語表記: Kinzanji Miso

- 読み方ガイド: “KEEN-zan-jee MEE-so”

- 「Kinzanji」は地名(紀州・金山寺)に由来し、単なる味噌ではなく“vegetable miso relish(野菜入りの味噌のおかず)”や“eating miso(そのまま食べる味噌)”と説明することで通常の味噌との違いが伝わります。

英語での紹介文(例)

Kinzanji Miso is a unique, traditional Japanese fermented food from Wakayama Prefecture. Unlike regular miso paste, it contains chunky pieces of vegetables such as eggplant, cucumber, ginger, and shiso leaves, giving it a rich texture and flavorful taste.

Originating in the 13th century, this “eating miso” is fermented with rice and barley koji, resulting in a slightly sweet and savory relish. It can be enjoyed as a side dish with rice, a dip for fresh vegetables, or as a marinade for grilled meats.

Kinzanji Miso is not only delicious but also offers health benefits thanks to its natural probiotics and nutrients from fermentation. Visitors to Japan often enjoy it as a local specialty and a representation of Japan’s rich food culture.

訪日外国人向けの紹介ポイント

- 歴史と背景のストーリー性

紀州・和歌山に起源を持ち、鎌倉時代の僧・覚心が中国から伝えた製法がルーツ。現代の醤油製造にもつながる発酵技術の原点の一つとして紹介できます。 - 料理用途の多様性

・ごはんにそのままのせて

・おにぎりの具に

・野菜ディップや肉の付け合わせに

・マヨネーズやクリームチーズと混ぜた和洋折衷の前菜に

・炒め物やドレッシングの調味料として - 健康面のアピール

自然発酵によるプロバイオティクス(乳酸菌)が豊富で、腸内環境の改善や免疫力の向上が期待できる点は、健康志向の外国人にとって重要な魅力です。 - 購入先とおすすめブランド

和歌山や静岡、千葉の老舗メーカーから発売されており、日本国内では一部のスーパー(成城石井など)やオンラインショップで購入可能。旅先での土産品としても紹介しやすいです。

紹介時の工夫と注意点

- 発酵食品や日本の伝統文化に関心のある外国人には「story(背景)」と「使い方(実用性)」をセットで説明することが効果的です。

- 「味噌=スープのベース」と思っている人には、“eating miso”と明確に区別して紹介すると誤解を防げます。

- 親しみやすさを高めるため、現地での試食やレストランでの提供例を写真付きで紹介するパンフレットやウェブコンテンツも有効です。

13. まとめ|金山寺味噌は地域に根ざす食べる発酵文化

金山寺味噌は、単なる調味料にとどまらず、日本の発酵文化を象徴する「食べる味噌(なめ味噌)」として、長い歴史と地域に根ざした独自の進化を遂げてきました。

その起源は鎌倉時代、紀州(現在の和歌山県)に伝来した中国の味噌づくりにあり、覚心という僧侶の手によって日本の地に根付いたとされています。以降、金山寺味噌は紀州をはじめ、静岡県や千葉県などの地域ごとに独自の工夫が加えられ、地域色豊かな発酵食品として今に受け継がれています。

特徴的なのは、その具だくさんな内容と豊かな食感・甘味。米や麦、大豆だけでなく、茄子・瓜・生姜・しそなどの野菜をふんだんに使い、長期間の自然発酵によって深い旨みと香りを引き出します。味噌というと汁物に使うイメージが一般的ですが、金山寺味噌はそのままご飯にのせたり、酒の肴にしたりと、「そのまま食べて楽しむ」発酵食品です。

また、金山寺味噌は味だけでなく、醤油のルーツともなったといわれる点で、日本の食文化の根幹にも関わっています。現代では健康志向の高まりとともに、自然な発酵食品としての価値も再評価されつつあり、外国人観光客にも注目される発酵食の一つです。

地域ごとの違いを知り、文化や背景に思いを馳せながら味わうことで、金山寺味噌はより一層深い味わいと魅力を感じさせてくれます。和歌山、静岡、千葉、それぞれの地域が育んだ「食べる味噌」の豊かな表情を、ぜひ旅や食卓で楽しんでみてください。

14. 参考文献一覧

本記事の執筆にあたり、以下の文献・資料・ウェブサイトを参考にしました。

- 発酵ライフ推進協会.(n.d.)「食べる味噌の代表格!金山寺味噌」

https://www.hakko-blend.com/food/rare/04.html - 農林水産省「うちの郷土料理」 静岡県 金山寺味噌

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/36_15_shizuoka.html - 丸新本家 公式サイト「金山寺味噌の歴史・由来」

https://www.marushinhonke.com/f/history - 丸新本家「Q&A 金山寺味噌とは?」

https://www.marushinhonke.com/f/qanda - ヤマダイ味噌(山田味噌)公式サイト「金山寺味噌について」

https://yamadamiso.jp/?mode=f1 - しずおか食の都づくり仕事人「金山寺味噌」

https://fujinokuni.shokunomiyako-shizuoka.pref.shizuoka.jp/culture/article/2491 - RESOLの森 ウェルソル「金山寺味噌の魅力」

https://www.resol-no-mori.com/wellsol/detail_20230315.html - 自然食品販売サイト「金山寺味噌の特徴と魅力」

https://www.shizensyokuhin.jp/archives/articles/1269 - 大源味噌ブログ「金山寺味噌とは?」

https://daigen-miso.co.jp/blog/845/ - キリンホールディングス 発酵のちから「金山寺味噌の発酵文化」

https://wb.kirinholdings.com/about/activity/ferment/miso/miso_11.html

コメント