けいらんとは?(定義・名称の由来・基本の特徴)

冒頭注記(同名料理の混同について)

本項で扱う「けいらん」は、北東北(青森・岩手・秋田)に伝わる椀物の郷土料理です。同名で、関西~九州・佐賀などに伝わる和菓子の「けいらん/けえらん」も存在するため、冒頭で区別しておきます(和菓子資料でも東北の郷土料理「けいらん」の存在が明記されています)。

定義

けいらんは、こし餡などを包んだ餅(白玉・団子)を卵形に整え、澄んだ出汁の椀に浮かべて供する北東北の郷土料理です。分布は旧南部藩領に重なり、地域や家ごとに具・出汁の取り方に違いが見られます。

名称の由来

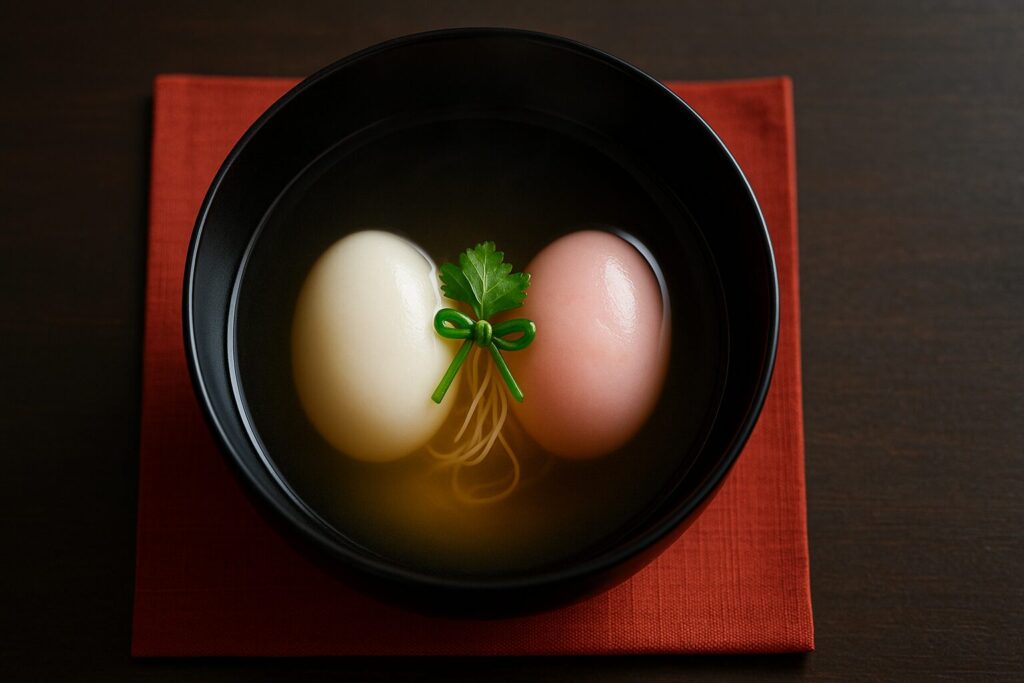

名称は、椀に二つ浮かぶ白い団子の外見が「鶏卵」に似ることに由来します。

基本の特徴

- 行事食・ハレの料理として親しまれ、秋の収穫祝い(秋仕舞い)や冠婚葬祭、来客のもてなしなど幅広い場面で供されます。紅白に色付けする・弔事では小ぶりに青や緑をあしらうなどの作法も伝わります。

- ルーツは精進料理と上方文化に求められ、京都由来の料理が北前船交易や旧南部藩の交流を通じて北東北に根付いたとされます。

- 地域差として、下北では昆布・干椎茸の澄まし、遠野では茹で汁利用の例、秋田・鹿角では餡にくるみや胡椒、舞茸の香りを活かす例などが知られます。

歴史・由来・発祥

総説

「けいらん」は、精進料理の系譜と京都(上方)文化に淵源を持ち、北前船の交易や旧南部藩領での人・物・情報の往来、さらには鉱山文化(秋田・鹿角など)を媒介として北東北に根付いた椀物の郷土料理です。地域の歳時記やもてなしの作法と結びつきながら、現在まで受け継がれてきました。

精進料理の系譜・京都文化の影響

室町~江戸期にかけての禅宗の精進料理(点心)や、京都の上方文化が北東北へ波及した流れの中で、餡入り団子を澄まし汁で供する「けいらん」の様式が定着したと伝えられます。秋田・鹿角の地域資料は「京都から伝わった精進料理の一つ」と明記しており、上方の食意匠(“見立て”としての卵形など)を残す点が特徴です。

北前船・旧南部藩領・鉱山文化

京・大坂と北前船で結ばれた交易圏は、食文化の伝播に大きな役割を果たしました。行政・郷土資料は、江戸初期に北前船で北東北(とりわけ鹿角)へ伝来した可能性を指摘し、旧南部藩領(青森・岩手・秋田北部)一帯で作法や具・出汁の差を伴いながら広まった実態を記しています。加えて尾去沢鉱山などの鉱山町では、行事食・もてなしとして「けいらん」が受け継がれ、地域アイデンティティの一部となりました。

行事食としての位置づけ

北東北では古くから秋仕舞い(収穫祝い)のごちそうとして愛され、現在は慶弔や来客の席でも欠かせない椀物です。慶事には紅白、弔事には小ぶりの青(緑)など、色や大きさで意味を込める作法が残る地域もあります。名の由来どおり卵形の白い団子が二つ澄ましに浮かぶ景色は、上品で晴れやかな祝い膳の象徴として語り継がれてきました。

まとめ

以上より「けいらん」は、京都発祥の精進料理的意匠が北前船の流通と旧南部藩領の交流、さらに鉱山文化の場を経て北東北に根づいた行事食の椀物と位置づけられます。今日まで続く甘味の餡×澄まし汁という“甘じょっぱい”取り合わせや色付けの作法には、地域の歴史と季節行事の記憶が凝縮されています。

地域ごとの特徴(青森・岩手・秋田)

各地域で生地・餡・だし・あしらいに違いがあり、同じ「けいらん」でも味や所作が少しずつ異なります。共通骨格は保ちながら、風土・入手食材・行事に合わせて発達したローカル性が魅力です。

青森県

- 生地はすりおろし長いもを混ぜて、なめらかで独特の弾力を出す配合が知られています。

- 餡は基本こしあんで、レシピによってくるみを少量合わせる場合もあります。

- だしは昆布・干し椎茸をベースにした醤油味が中心。椀には三つ葉を結んであしらい、そうめんを添える盛り付けも一般的です。

岩手県(遠野周辺)

- 遠野では祭事・冠婚葬祭の椀物として伝承され、上方文化の影響を感じる上品な味わいで供されてきました。提供施設として伝承園がしばしば挙げられます。

- 基本はこしあん入りの餅を醤油系の澄ましでいただく構成。季節や場に応じて三つ葉や茸類(例:舞茸)を添えることがあります。

- 地域や家によっては紅白の色付けで祝膳に用いる所作が残っています(色の使い分けは第2節参照)。

秋田県(鹿角)

- 鹿角の最大の個性は、餡にくるみ+胡椒を加える点。甘さに香ばしさとピリッとした辛味が重なり、椀全体の印象が引き締まります。

- だしには舞茸の茹で汁を利かせる例が多く、醤油と合わせた香り高い澄ましに仕立てます。

- あしらいは卵めんや三つ葉など。格式のある席(法事・祝い膳など)の精進的椀物として供されてきました。

まとめ:地域ごとの差は単なるレシピ違いではなく、気候風土・食材・歴史的交流が与えた影響の表れです。青森の長いも、岩手の上方文化の余韻、秋田・鹿角のくるみ+胡椒と舞茸は、それぞれの土地柄が映し出された工夫といえます。

基本情報(呼称・読み方・主な地域・分類・食べる時期)

呼称・読み方

- 料理名の表記は「けいらん」(ひらがな)が一般的ですが、資料やレシピでは「けいらん(鶏卵)」と漢字を併記する例も見られます。

主な地域

- 青森県:主に下北地方。

- 岩手県:県北~遠野地域で伝承。

- 秋田県:県北~鹿角地域。

分類

- 北東北に根付く郷土料理の椀物(汁物)として位置づけられます(観光施設等の表記でも「郷土料理(汁物)」と整理)。

- 地域によっては蒸して菓子のように供する系統もあり、甘い餡を用いる点から和菓子的要素を併せ持つと説明される場合があります。

食べる時期・提供シーン

- もともと秋仕舞い(収穫祝い)のごちそうとして振る舞われ、現在は冠婚葬祭や来客のもてなしなどハレの日の行事食として親しまれています(慶弔で色や大きさを使い分ける作法も伝承)。

- 日常食というより、特別な席で供される伝統料理という性格が強いのが特徴です。

材料・道具

材料(ベース)

- 生地:もち粉・白玉粉を基本に、地域や家庭によってすりおろし長いもを合わせ、なめらかさと弾力を出します。

- 餡:原則はこし餡。秋田・鹿角ではくるみ+胡椒を混ぜる独特の配合が受け継がれています。

- だし:昆布+椎茸(または削り節)の澄ましを基本に、鹿角では舞茸の茹で汁を加えて香りを立たせる例が多いです。

- あしらい:そうめん/卵そうめん、三つ葉、椎茸などで彩りと食感を加えます。青森ではそうめん・結び三つ葉・椎茸、鹿角では卵そうめん・三つ葉・舞茸の組み合わせが定番です。

地域のニュアンス

- 青森:長いもを使う配合が広く紹介され、そうめん+結び三つ葉+椎茸の盛り付けが一般的。

- 岩手(遠野など):こし餡入りの餅を醤油系の澄ましで。具やあしらいは地域・家により多様。

- 秋田(鹿角):餡にくるみ+胡椒、だしに舞茸の風味、卵そうめん+三つ葉を添える構成が特徴。

道具

- 基本の台所道具で足ります。

ボウル(生地づくり)/鍋(茹で)/ざる(湯切り)/おたま(配膳)/椀(盛り付け)があれば十分。特別な器具は不要で、家庭の一般的な調理環境で作れます。

基本の作り方(家庭向け)とコツ

材料(2〜3人分の目安)

- 〈生地〉白玉粉(または団子粉・もち粉)120〜150g/水(またはぬるま湯)100〜130ml前後

※青森風に長いもを合わせる場合は、生地の総量に対して10〜20%ほどのすりおろし長いもを加え、加水は少し控えめに。 - 〈餡〉こし餡 150〜200g

※秋田・鹿角風にするなら、くるみの粗刻みと胡椒少々を餡に混ぜておく。 - 〈だし〉昆布(10cm)/干し椎茸 2枚(戻し汁ごと)/水 600ml

調味:薄口醤油 小さじ1〜2、塩 適量

※舞茸を使う地域では、舞茸の茹で汁を少量合わせると香りが立つ。 - 〈あしらい〉結び三つ葉、そうめん(または卵そうめん)少々、椎茸の薄切り など

下ごしらえ

- 干し椎茸は水で戻して薄切りに。昆布はサッと拭く。

- 三つ葉は塩少々を加えた湯でさっと茹で、結んでおく。

- そうめん(または卵そうめん)は固めに茹でて水洗いし、水気を切る。

- 餡は小さめの俵形(卵形)に丸め、必要ならくるみ・胡椒を混ぜておく。

作り方(流れ)

① 成形

- ボウルに白玉粉を入れ、水(またはぬるま湯)を少しずつ加えながらこねる。

- 耳たぶ程度の柔らかさになったらOK。手に軽く水をつけ、生地を適量取り、餡を包む。

- 表面をなめらかに整え、鶏卵を連想させる楕円形に仕上げる。これを人数分作る。

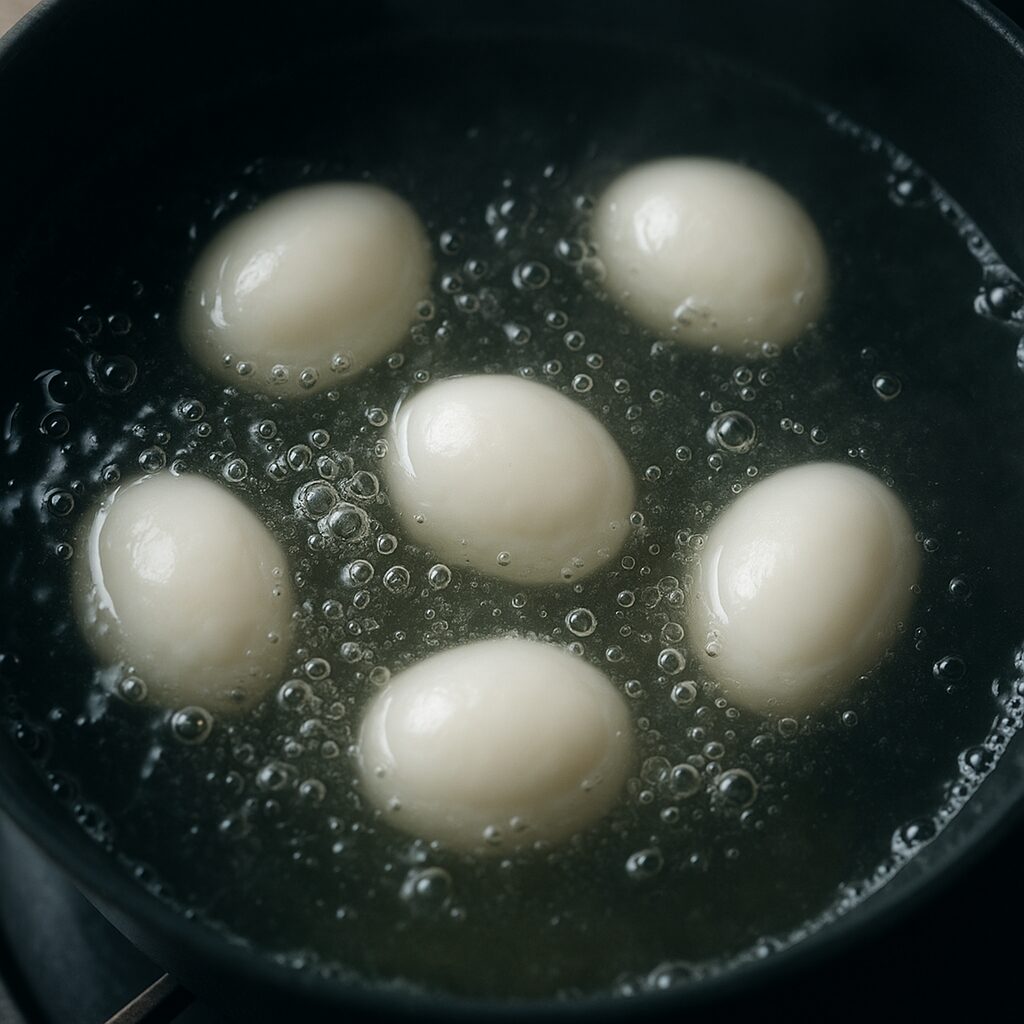

② 下茹で

- 鍋にたっぷりの湯を沸かし、成形した団子を静かに落とす。

- 浮き上がってきたらさらに30秒〜1分ほど様子を見て火を通す。

- すくい上げて冷水に取って急冷し、水気を切る(表面が締まり、割れにくくなる)。

③ すまし汁

- 鍋に水・昆布・椎茸(戻し汁ごと)を入れ、弱めの中火でじんわり旨味を引き出す。

- 沸騰直前に昆布を引き上げ、椎茸はそのまま。薄口醤油と塩で淡い味に調える。

- 舞茸の風味を入れる場合は、別でさっと茹でた茹で汁を少量ブレンド。

④ 盛り付け

- 温めた椀に、そうめん(または卵そうめん)を少量、下茹でしたけいらんを2個目安で入れる。

- だしを注ぎ、椎茸を添え、結び三つ葉をあしらう。

- 熱々のうちに供する。

失敗しやすい点と対処法

- 生地の固さが合わない

→ 水分は少しずつ。ベタつくなら粉を、固いなら水を小さじ単位で追加。目安は耳たぶの柔らかさ。 - 包餡時の割れ・露餡

→ 生地で餡を包む際、口をしっかりつまんで密閉。仕上げに表面を軽く転がして継ぎ目を消す。 - 茹でで割れる/形崩れ

→ 沸騰した湯にそっと入れる、箸で頻繁に触らない。浮いてから30秒〜1分で上げ、冷水で急冷して表面を締める。 - すましが濁る・味が重い

→ だしは沸騰させすぎない。調味は控えめにし、塩分は具と一緒に食べて調和する程度に。澄ましは“透明感”が命。 - あしらいの食感がぼやける

→ そうめんは固めに茹でて短時間で出す。三つ葉は直前にさっと。卵そうめんは入れすぎない(風味が勝ちすぎるため)。 - 地域アレンジのコツ

→ 長いもを入れるなら、生地総量の10〜20%を目安に。くるみ+胡椒は入れすぎ注意(甘味・塩味・辛味のバランスが崩れやすい)。

仕上がりの基準(チェックリスト)

- 椀をのぞくと、白い卵形が2個、澄んだだしにふわりと浮く。

- ひと口目はやさしい甘さ→だしの塩味が追いかけ、三つ葉や茸の香りが立つ。

- 団子はやわらかく弾力があり、表面はなめらか、割れや露餡なし。

承知しました。第7節をお届けします。文体や分量のご希望があれば調整します。

食べ方・現代の楽しみ方

行事向けの演出(紅白色付け)

- 通常は白のけいらんを椀に二つ浮かべます。

- 祝い事や年始には、生地を食紅で淡い紅に染めて紅白に仕立てると、晴れやかな席に映えます。

- 冠婚葬祭・収穫祭などハレの場では、人数や席次に合わせて大きさや個数を揃えると所作が整います。

蒸し仕立て(お菓子的な味わい)

- 一部地域・家庭では、下茹でではなく蒸して仕上げるスタイルもあります。

- 蒸し仕立てはしっとりやわらかい食感になり、お菓子に近い印象でいただけます。

- 来客の手土産替わりや夜食として少量を温かく出すなど、汁物とは違う楽しみ方ができます。

夜食・来客料理としての使い分け

- 寒い時季の夜には、澄まし汁で温まる夜食として親しまれてきました。

- 甘味(餡)と塩味(だし)のバランスがよく、来客のおもてなしにも向きます。初めての方には小ぶりで2個程度から供すると食べやすく、上品にまとまります。

盛り付けとあしらいの工夫

- 基本は、温めた椀にけいらん2個+澄まし。

- 結び三つ葉・そうめん(または卵そうめん)・椎茸を少量添えると、香り・彩り・食感が整います。

- 紅白にする場合は、椀の中で左右対称に配置すると見映えが良く、写真にも映えます。

だしと味のバリエーション

- だしは昆布・椎茸を基本に、地域性や季節で舞茸の香りを重ねるなど小さな変化をつけられます。

- 調味は薄口を心がけ、甘い餡とだしの塩味が口中で調和する設計に。濃くなりすぎないよう少しずつ調整するのがコツです。

現地で食べられる場所・提供例(観光情報)

青森県

道の駅 かわうち湖(むつ市川内町)

下北半島の湖畔にある道の駅。レストランと物産コーナーで、地元食材とともにけいらんを味わえるスポットとして知られます。

- 提供形態:郷土料理メニューの一品として提供(時期・仕入れにより変動)

- 営業時間の目安:9:00〜16:00(土日祝は〜17:00)/冬期は閉鎖あり

- アクセスの目安:JR大湊駅から車で約80分/JRバス川内駅から車で約50分

- ひとこと:観光・ドライブの途中に立ち寄りやすく、食事後は湖畔の散策や地元名産の買い物も楽しめます。最新の営業情報・提供状況は公式案内でご確認ください。

岩手県

遠野市・伝承園 などの観光施設

遠野では、地域の生活文化と一緒に郷土料理の体験・提供を行う施設があり、行事食としてのけいらんに触れられます。

- 提供形態:体験プログラム/郷土料理膳の一品として(催行日は季節・イベントにより変動)

- ひとこと:昔ながらの暮らしや歳時記と合わせて味わうことで、「行事食の椀物」という文脈が体感できます。見学・体験は事前予約や営業カレンダーの確認がおすすめです。

その他の提供例(宿泊・宴席)

秋田県・鹿角エリアのホテル・式場・温泉宿

法事・婚礼・地域行事などの会席料理にけいらんが供されることが多く、郷土会席の一椀として出会える機会があります。

- 提供形態:会席コースの一品(慶弔・宴席の内容により有無が変動)

- ひとこと:紅白の色付けや三つ葉・卵めんのあしらいなど、土地柄が表れる盛り付けに注目。宿泊予約時に郷土料理の提供有無を確認すると確実です。

訪問のコツ(共通)

- 提供有無の確認:郷土料理は季節・仕入れ・イベントで変動しやすいため、公式サイト・電話で提供状況を事前確認。

- 冬期の運営:冬季閉鎖や短縮営業の施設があるため、出発前に最新情報をチェック。

- 写真を撮るなら:椀の中でけいらんを左右対称に、結び三つ葉やそうめんが見える角度がおすすめ(湯気が立つうちに素早く)。

お土産・通販情報

秋田・鹿角の「けいらん」和菓子

- 鹿角では、行事食のけいらんを和菓子としてアレンジした銘菓が作られています。

- こし餡にくるみ+胡椒を合わせた独特の風味を、もちもちの生地で卵形に包んだ一品で、道の駅や地元店での取り扱いが中心です。

- 一部オンラインショップでも購入できる場合があります。販売有無・価格・在庫は季節や店舗により変動するため、最新情報の確認がおすすめです。

ふるさと納税・セット品

- 鹿角エリアでは、ふるさと納税の返礼品として「けいらん」や関連のセット(例:舞茸スープ付きの調理セット等)が用意されることがあります。

- 冷蔵(または冷凍)配送や消費期限に留意し、お届け希望日や調理手順を事前に確認しておくと安心です。

佐賀・唐津の「けえらん」(別物)

- 佐賀・唐津の「けえらん」は名称が似ていますが、黄身餡を用いた和菓子で、北東北の椀物「けいらん」とは別の伝統菓子です。

- 老舗菓子店が代表的で、店頭・オンラインのいずれでも購入できることがあります。購入時は名称の表記(けいらん/けえらん)と地域を確認しましょう。

購入時のチェックポイント

- 名称と地域:北東北の椀物を模した「けいらん」和菓子か、佐賀・唐津の「けえらん」かを確認。

- 保存方法・日持ち:冷蔵/常温、消費(賞味)期限、開封後の目安をチェック。

- 辛味の有無:鹿角系は胡椒入りでピリッとした風味があるため、贈答時は先方の好みを考慮。

- 到着タイミング:行事・手土産に合わせる場合は、配送日指定と在庫を早めに確認。

文化的意義・関連料理との関係

文化的意義

- 精進料理と「見立て」の知恵

けいらんは、禅宗の精進料理の系譜に根差し、卵を使わずに卵形を象るという「見立て」の発想が核にあります。宗教的禁忌を守りながらも、餡の甘みと澄ましの塩味を合わせ、豊かな満足感を生む工夫が凝縮されています。 - 上方文化の伝播と北東北での定着

京・大坂を中心とした上方文化が交易や人の往来を通じて北東北へ伝わる中で、けいらんは旧南部藩領の歳時記や作法に組み込まれ、行事食の椀物として定着しました。卵形の意匠や紅白の色付けなど、上方由来の美意識が地方で独自に洗練された例といえます. - 地域アイデンティティの象徴

秋田・鹿角の「くるみ+胡椒」の餡や、青森の長いも生地、三つ葉・卵めんのあしらいなど、土地の記憶が味に刻まれているのがけいらんの魅力。慶弔・収穫祝いで供される伝統は、家々や共同体の結びつきを確かめる儀礼でもあります。

関連料理との関係

- 「けの汁」と対になる行事食文化

同じ地域で親しまれる「けの汁」は、刻んだ野菜や豆類を煮含めた滋味深い汁物。具を味わうけの汁に対し、けいらんは餡入りの団子を味わう椀物で、双方が並ぶことで行事膳の多様性と均衡が生まれます。 - 季節・場面での役割分担

年中行事や法要、祝い膳などでは、けの汁が日常から延長する滋養を担い、けいらんがハレの象徴性を担うことが多い構成です。二つの椀物が並ぶことで、地域の価値観(慎ましさと晴れやかさ)が一膳の中に表現されます。

まとめ

けいらんは、精進の知恵×上方美意識×北東北の風土が結びついた文化的結晶です。卵を使わず卵を表す「見立て」や、紅白の所作に象徴される象徴性の高さ、そしてけの汁など関連料理との関係性によって、地域アイデンティティを伝える重要な郷土料理として今日まで受け継がれています。

英語での紹介(海外向け)

Keiran (pronounced “KAY-rahn”) is a traditional local dish from northeastern Japan—especially Aomori, Iwate, and Akita. It features egg-shaped dumplings made from glutinous rice flour, filled with sweet red bean paste, and served in a clear, savory broth typically based on kelp and mushrooms. The gentle mix of sweet and savory makes it a favorite for festive seasons and special occasions, and its elegant presentation reflects Japan’s temple-influenced food culture.

Note on the name: Keiran literally means “chicken egg” in Japanese, referring to the dumplings’ shape. It is unrelated to Keirin (bicycle racing) and should not be confused with a simple “hen’s egg.” For clarity, describe it as a sweet bean–filled rice dumpling soup.

Menu/guide short version (≈25 words):

Keiran — Northeastern Japanese soup of egg-shaped rice-flour dumplings filled with sweet red bean paste, served in a clear kelp-and-mushroom broth. Sweet-savory, festive.

Ultra-short blurb (one-liner):

Festive sweet-savory soup of bean-filled rice dumplings from Aomori, Iwate, and Akita.

よくある質問(FAQ)

Q1. 出汁(だし)は何を使うのが基本ですか?

A. 基本は昆布だし。地域や家庭によって干し椎茸や舞茸の風味を重ねます。いずれも澄んだすましに仕上げるのが持ち味で、強い鰹だしはあまり用いません。調味は薄口を心がけ、甘い餡との調和を優先しましょう。

Q2.(秋田・鹿角)餡に入れる胡椒・くるみの目安は?

A. 目安としてこし餡100gに、刻んだくるみ5〜10g、胡椒はひとつまみ未満から。胡椒は入れすぎると辛味が勝ちます。味見しながら少量ずつ加えるのがコツです。

Q3. 紅白の色付けはどうやって作りますか?

A. 生地の加水に食紅を極少量溶かして淡いピンクに。色はごく薄めが上品です。天然色素を使うならビーツパウダー/紅麹なども少量で色づきます(風味が出ない程度に調整)。白と紅を左右対称に盛ると晴れやかに見えます。

Q4. 保存と日持ちは?

A. 成形した生の団子は冷蔵1〜2日が目安。長く保存する場合は冷凍(打ち粉を薄くまぶし、重ならないように)。解凍は冷蔵庫でゆっくり行い、提供直前に温めます。茹で上げ後や蒸し仕立ては風味が落ちやすいので早めに(当日〜翌日)食べ切るのがおすすめ。だしと団子は別々に保存すると食感が保てます。

Q5. 蒸し仕立てと茹でる仕立ての違いは?

A. 通常は茹で→澄ましで供しますが、蒸し仕立てはしっとり・もっちりとした口当たりで、お菓子寄りの印象。汁をかけずにいただく、または少量のだしを添えるなど、夜食・来客の小品としても楽しめます。

Q6. すましを濁らせないコツは?

A. 昆布は沸騰直前で引き上げ、調味後は煮立て過ぎないこと。具材(そうめん・三つ葉・椎茸)は別茹でしてから椀へ。盛り付け直前に温めた椀へ注ぐと澄んだまま仕上がります。

Q7. 団子が割れる/露餡します。

A. 生地は耳たぶ程度の柔らかさに調整し、包み口はしっかり密閉。茹では沸騰した湯へそっと落とし、浮いてから30秒〜1分で上げて冷水で急冷すると表面が締まり割れにくくなります。

Q8. 1人前は何個が目安?

A. 椀一杯につき2個が基本。お祝い膳やコース構成、サイズによって1〜3個で調整します(小ぶり=上品、大ぶり=主役感)。

Q9. アレルギーに配慮するポイントは?

A. くるみ(ナッツ)や長いもに注意。原材料表示や使用有無を事前に共有しましょう。米粉ベースのため基本的に小麦不使用ですが、そうめん等の小麦由来のあしらいは置き換え可能です(米麺など)。

参考文献一覧

※主に公的機関・自治体・文化財関連・観光公式を中心に整理。最終閲覧日:2025-09-02(JST)

公的機関・文化・行政(日本語)

- 農林水産省「郷土料理 けいらん(青森)」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/keiran_aomori.html - 文化庁「食文化ストーリー(食文化に関する資料)」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/syokubunka_story/ - 岩手県文化情報大事典「郷土料理 けいらん(鶏卵)」

http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/food67

http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/food61 - あきた元気ムラ – 鹿角の郷土料理「けいらん」

https://common3.pref.akita.lg.jp/genkimura/archive/contents-19/

自治体・観光公式(日本語)

- 青森のうまいものたち「けいらん(ながいも入り)」

https://www.umai-aomori.jp/local-cuisine/detail_177.html - まるごと青森(青森県観光情報ブログ)「『けいらん』ってなに?」

https://www.marugotoaomori.jp/blog/2007/11/2595.html - むつ市「道の駅 かわうち湖」案内

https://www.city.mutsu.lg.jp/bunka/nihonichi/michinoeki_kawauchiko.html - 下北観光協会「道の駅かわうち湖」

https://shimokita-tourism.jp/spot/kawautiko_mitinoeki

郷土資料・地域史(日本語)

- 鹿角市関連資料「けいらん」PDF(郷土史・地域食文化)

http://www.ink.or.jp/~kazunorekishi/pages/siryouDL/keiran.pdf

郷土料理データベース(日本語)

- うちの郷土料理(農林水産省・地域別)

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/aomori.html - 郷土料理ものがたり

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/826.html (けいらん)

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/580.html (けいらん 岩手県)

記事・地域メディア(日本語)

- 日本の郷土料理図鑑「岩手の郷土料理 けいらん」

https://matsumoto-yell.com/keiran-iwate-kyoudoryouri/ - 広く浅く「けいらん汁」

https://blog.goo.ne.jp/taic02/e/1e4395cc9dff226c1c8954308e777dbe

英語(海外向け解説・公式)

- MAFF(英語) “Local Cuisine: Aomori – Keiran”

https://www.maff.go.jp/e/policies/market/k_ryouri/search_menu/850/index.html - MAFF(英語) “Local Cuisine: Akita – Keno-jiru(比較参照)”

https://www.maff.go.jp/e/policies/market/k_ryouri/search_menu/6423/index.html - Glossary of Iwate’s Cultural Information “Keiran”

http://www.bunka.pref.iwate.jp/en/archive/food61 - Amazing Aomori “Keiran Soup”

https://aomori-tourism.com/en/gourmet/detail_2939.html - Story of Japanese Local Cuisine “Aomori Keiran” / “Iwate Keiran”

http://kyoudo-ryouri.com/en/food/826.html

http://kyoudo-ryouri.com/en/food/580.html - Eats.jp (EN) “Keiran”

https://eats.jp/en/detail/100752

混同注意(別物の銘菓「けえらん」関連)

- ニッポン旅マガジン「伊藤けえらん本家」

https://tabi-mag.jp/sx0151/ - 参考:三重県(食文化資料・名称の混同に関する注意喚起がある事例)

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001065940.pdf

コメント