第1節|丸天うどんとは?(定義・概要)

丸天うどんは、福岡県・博多を中心に親しまれているご当地うどんで、どんぶりにぴったり収まる丸い魚のすり身揚げ(丸天)がのっているのが特徴です。博多では、魚のすり身を揚げた練り物も「天ぷら」と呼ぶ食文化があり、その“丸い天ぷら”が名前の由来です。丸天はうどんの器に合わせて丸く成形され、ふわっとやわらかな食感が持ち味です。

基本のスタイルは、やわらかくふんわりとした博多うどんの麺に、丸天をのせ、透明感のあるだしで仕上げます。だしはアゴ(トビウオ)やイリコ、鰹節、昆布を合わせることが多く、丸天のほのかな甘みと油のコクを引き立て、シンプルながら奥行きのある味わいになります。

食べられる場面は幅広く、家庭の食事、食堂、うどん専門店で定番。博多では昔から夜食や軽食としても親しまれ、日常に根づいた庶民的なメニューです。近隣のスーパーなどで丸天は市販されており、家庭でも手軽に丸天うどんを楽しめます。

まとめ(ポイント)

- 魚のすり身揚げ「丸天」をトッピングした博多名物のうどん

- 博多では練り物の揚げ物も「天ぷら」と呼ぶ慣習がある

- やわらかい麺×澄んだだしに丸天の旨みが溶け合う

- 家庭・食堂・専門店で幅広く親しまれ、家庭再現もしやすい

第2節|特徴(麺・だし・丸天の三位一体)

丸天うどんの魅力は、やわらかな麺・澄んだだし・ふっくら丸天が一杯の中で溶け合い、やさしい旨みを重ねていくところにあります。

麺|やわらかめの博多うどん

博多の麺は全国でも珍しいやわらかめが基本。口に入れるとほどけるようにふんわりし、同時にもちっとした粘りも感じられます。屋台や食堂で素早く供する文化からゆで置きが発達し、噛み応えの強い麺よりも、だしとなじみやすい食感が好まれてきました。やわらかいからこそだしを含みやすく、丸天の旨みも受け止めやすいのがポイントです。

だし|いりこ・昆布を軸に“おでん的”な深み

だしはいりこ(煮干し)や昆布を軸に、必要に応じて鰹節などを重ねた透明感のある黄金色。味付けは薄口醤油とみりんで控えめに整え、甘めでまろやかに仕上げます。ここに丸天のほのかな油と魚の旨みが溶け出すことで、まるでおでんのつゆのような奥行きと厚みが自然に生まれます。だし自体は少し淡めに整え、丸天をのせて完成させるイメージがベストです。

丸天|厚み・食感・魚の風味を引き立てる工夫

丸天は白身魚のすり身を丸く厚めに成形して揚げたもの。ふわっと柔らかで、ほどよい弾力があり、うどんの上で温まるほど甘みと香りが立ちます。

仕上げの工夫として、表面に切り込みを入れるとだしが染みやすくなり、炙りを加えると香ばしさがプラス。店舗や家庭によっては、だしで軽く煮含めてからのせる場合もあり、食感はそのままに風味の一体感が高まります。

三位一体が生む“やさしい旨み”

- 麺がだしを抱え、だしが丸天の甘みと油を受け止め、丸天が再び旨みを還す——この循環で、最後のひと口まで穏やかなコクが続きます。

- 噛み締める強さよりも口当たりの心地よさを重視する博多らしい設計で、日常に寄り添う一杯に仕上がります。

第3節|由来・歴史・発祥(博多うどん文化の中で)

丸天うどんは、長い年月をかけて形づくられた博多うどん文化の中から生まれ、日常食として根づいてきた一杯です。ここでは、その背景を「博多のうどん史」「丸天が具として定着した経緯」「日常食としての広がり」の3つの流れで整理します。

博多におけるうどん史(製粉・麺の伝来〜屋台文化)

- 起源伝承

博多は日本におけるうどん発祥地の一つとされ、鎌倉時代、臨済宗の僧・聖一国師が南宋から製粉技術や麺作りを伝えたと語り継がれています。博多の承天寺境内には「饂飩蕎麦発祥之地」の石碑が残り、地域の食文化史を象徴しています。 - 麺の変遷

伝来当初はワンタン状の小麦食に近い形だったともいわれ、室町〜江戸期を通じて現在のうどん状の麺へと定着。江戸時代には、博多特有のふんわり柔らかな麺と甘みを含むだしが好まれるようになり、地域性が明確になりました。 - 屋台・夜鳴き文化

江戸末期から明治にかけては屋台(夜鳴きうどん)が隆盛。忙しい町人でも素早く食べられる供し方が発達し、ゆで置き文化や“やわらかめ”の麺が受け継がれ、庶民の胃袋を支える存在になりました。

丸天が具として定着した経緯

- 形の理由と名の由来

丸天は、白身魚のすり身を丸く成形して揚げた練り物。どんぶりにぴったり収まる円形は、食べやすさと見た目の端正さを両立させるための合理的な形です。名称も“丸い天ぷら(丸天)”に由来します。 - だしとの相性

博多では揚げた練り物も「天ぷら」と呼ぶ食文化が根づいており、丸天をのせると魚の旨みとほどよい油が澄んだだしに溶け込み、おでんのつゆのような奥行きが生まれます。こうして、ごぼう天と並ぶ人気トッピングとして定着しました。

学校給食や日常食としての広がり

- 日常への浸透

丸天うどんは家庭・食堂・専門店で幅広く食べられ、学校給食にも採用されるなど地域密着型の食文化として広がりました。 - 手軽さと供給

スーパーや地元の練り物店で丸天が手に入り、家庭でも手軽に再現可能。加えてチェーン店でも定番化が進み、観光客の“ご当地一杯”であると同時に、地元の日常の味として愛されています。

まとめ

博多に蓄積したやわらか麺×澄んだだしという土台に、丸天という“うまみの触媒”が重なって生まれたのが丸天うどん。発祥伝承から屋台文化、家庭や学校へと広がる過程を経て、博多を代表する郷土の味として現在まで受け継がれています。

第4節|丸天の基礎知識(材料・製法・地域差)

材料と主な魚種

- ベースは白身魚のすり身。 とくにエソやグチ(シログチなど)が定番で、旨味が強く、ふわっとやわらかい食感をつくりやすいのが特徴です。

- 用途や価格に応じて、他の白身魚のすり身をブレンドすることもあります。

- 下味・つなぎは、塩や砂糖、みりん、酒のほか、でんぷんや卵白を適宜。揚げた際に膨らみと弾力のバランスが出るよう水分を調整します。

製法と成形・揚げ方

- すり身に調味料とつなぎを加えて練り、丸くやや厚めに成形して揚げるのが基本。

- 丸い形は、うどんのどんぶりに収まりがよいこと、食べやすさ、見た目の端正さを満たすための合理的なデザインです。

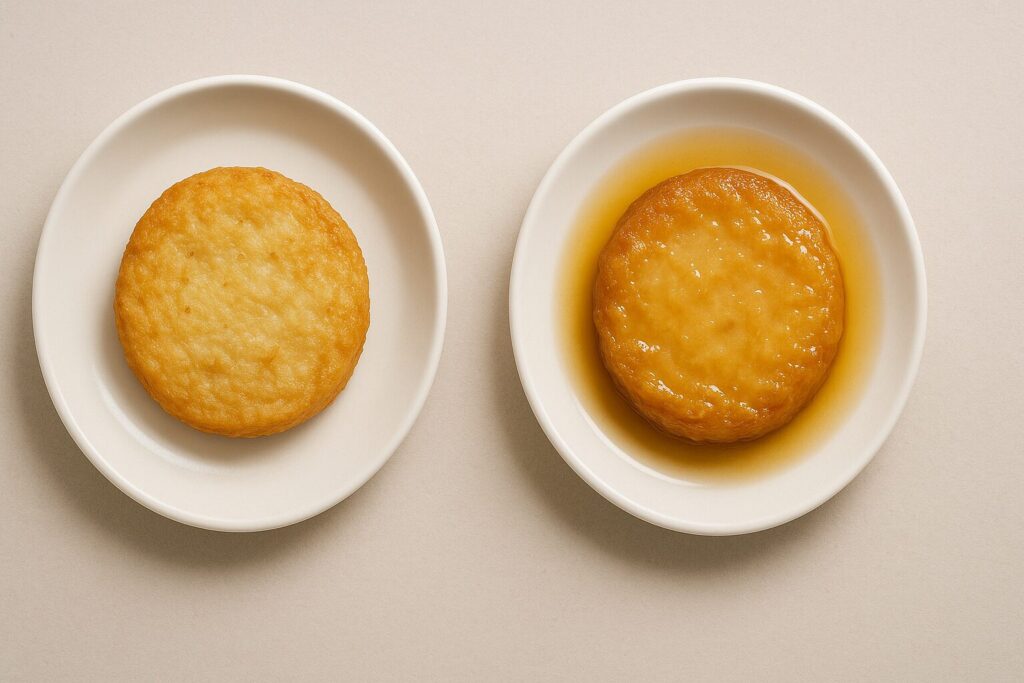

- 供し方は大きく二通り。

- 直のせ:揚げたて(または温めた)丸天を、そのまま麺とだしの上にのせる。外皮の香ばしさとふわふわ感が際立つ。

- 煮含め:だしで軽く煮てからのせる。だしが染みて味の一体感が増し、“おでん的”な深みが出る。

- 仕上げに切り込みを入れるとだしがなじみやすく、軽く炙ると香ばしさが上がる——店舗や家庭での小さな工夫が味の差になります。

地域差:九州(博多)と関西(ひら天など)の違い

- 九州・博多

- うどん文化とともに発達した丸い厚手のすり身揚げ。

- やわらかめの麺と澄んだだしに丸天の甘みと油が溶け、やさしい旨みをつくる前提で設計。

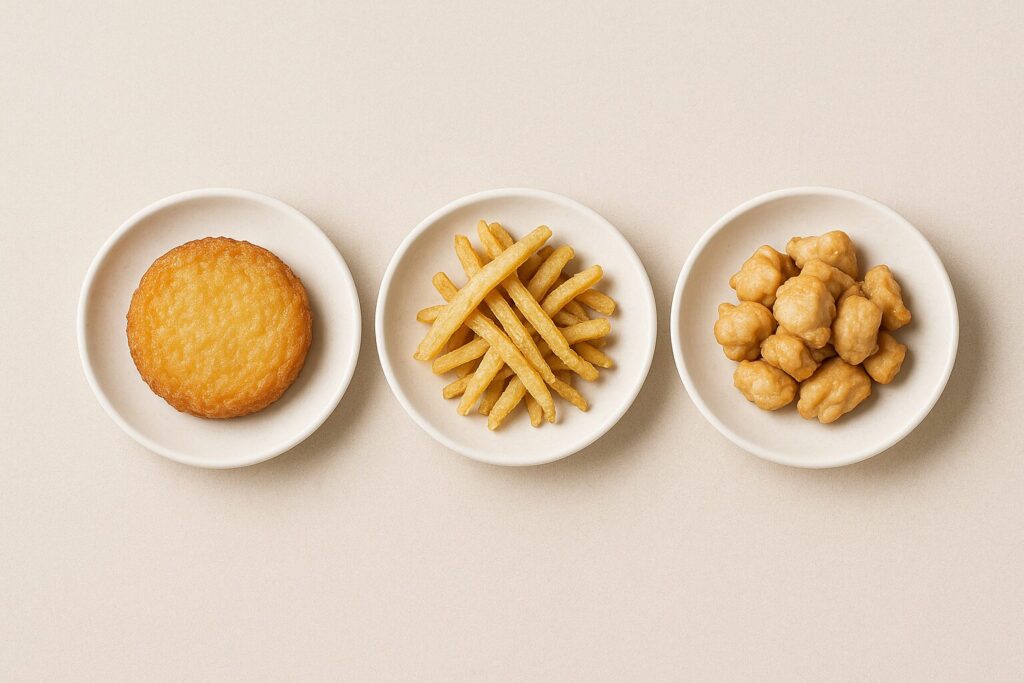

- うどんの定番トッピングとしての存在感が強い。

- 関西圏(ひら天 ほか)

- 薄く平たい“ひら天”をはじめ、多様な練り製品が流通。魚介や野菜を練り込んだものも多く、噛みごたえや具材感が出やすい。

- 用途は煮物・おでん・焼き物・天ぷらなど幅広く、食感も味付けも多彩。

- 味と食感の違い(要点)

- 丸天(博多):厚みがありふわっと柔らか。だしと優しく同調する設計。

- ひら天(関西):薄手で平たい分、香ばしさや具材感が出やすく、用途の幅が広い。

まとめ(使い分けのヒント)

- 直のせは「香り・食感重視」、煮含めは「一体感・コク重視」。

- 丸天は魚種ブレンドや厚みで印象が大きく変わるため、家庭再現では厚さ・切り込み・温め方を微調整すると、店の味に近づきます。

第5節|「さつま揚げ」と「丸天」の違い

結論から:

- さつま揚げ=鹿児島由来の甘み・具入りが特徴の惣菜系練り物。用途は多彩。

- 丸天=博多発祥の厚みのある円形で、うどんの具として定着したシンプル志向の練り物。

起源・地域

- さつま揚げ:鹿児島県発祥。関東では「薩摩揚げ」、関西では(練り物の)「天ぷら」と呼ぶことも。九州南部を中心に全国で流通。

- 丸天:福岡・博多を中心に親しまれる、うどん前提で発達した円形のすり身揚げ。

材料・甘み・具入りの有無

- さつま揚げ:魚すり身に砂糖・塩・豆腐・卵白などを加え、ごぼう・人参・ねぎ・いか・えび等の具を混ぜる品も多く、甘みが比較的強め。

- 丸天:魚のすり身が主役で甘み控えめ、基本は具なし。博多では海苔や青のりを練り込む“磯揚げ”タイプもあるが、味設計はシンプル。

形状と食感

- さつま揚げ:小判型・丸型・棒状など多様。むっちりとした弾力が出やすい。

- 丸天:厚みのある円盤状(どんぶりに収まりやすい直径)。ふわっと柔らか+適度な弾力。切り込みや軽い炙りで香り・なじみが向上。

用途と食べ方

- さつま揚げ:そのままの惣菜、おでん、煮物、炒め物、天ぷらの種など汎用性が高い。

- 丸天:博多うどんのトッピングが王道。丸天の油と魚の旨みがだしに溶け込み、“おでん的”な深みを生む。

ひと言で見極め

- 甘み・具入りが目立つ → さつま揚げ

- 厚みのある円形・シンプル味 → 丸天

便利な比較表

| 項目 | さつま揚げ | 丸天 |

|---|---|---|

| 起源・地域 | 鹿児島発祥、全国流通 | 福岡・博多中心(北九州) |

| 基本材料 | すり身+砂糖等、具入り多い | すり身中心、甘み控えめ、基本具なし |

| 形状 | 小判・棒・丸など多様 | 厚めの円盤状(丼サイズ) |

| 食感 | むっちり弾力 | ふわっと柔らか+適度な弾力 |

| 主用途 | 惣菜・おでん・煮物・炒め物等 | うどんの具が主 |

| 風味設計 | 甘み・具材感・香ばしさ | だしと同調し一体感を生む |

家庭での“代用”とコツ

- さつま揚げで丸天うどんを再現する場合:

- 甘みが強くなりやすいため、みりんを控えめにする、または薄口醤油を増やして塩味でバランスを取る。

- 表面に切り込みを入れてだしを含ませると、丸天的な一体感に近づく。

- 丸天をさらにおいしく:

- 直のせ派は軽く炙って香りを出す。

- 煮含め派はだしで数十秒温めてからのせ、切り込みでなじみをアップ。

第6節|基本レシピ(家庭向け・再現ガイド)

材料(2人分)

- うどん(ゆで麺または冷凍)…2玉

- 丸天(市販品)…2枚

- ねぎ(小口切り)…適量

- だし用:昆布 4g/いりこ(煮干し)約15g/さば節 16g

- 調味:うす口醤油 大さじ2、みりん 大さじ1、塩 少々

- (お好みで)わかめ、かまぼこ、七味 など

道具

片手鍋(18~20cm)/ざる/鍋2つ(だし用・麺用)/菜箸

だしの取り方(透き通った黄金色に)

- 鍋に水800mlと昆布を入れ、冷蔵庫で一晩(急ぐ場合は30分以上)浸す。

- 中火にかけ、沸騰直前で昆布を外す。

- いりこ・さば節を加え、弱火で4~5分コトコト煮出す(沸騰させ過ぎない)。

- ざるでこし、うす口醤油・みりん・塩でやさしく調える。

※味はあくまで淡めが基本。後で丸天の旨み・油分が乗る前提で整えるのがコツ。

下ごしらえ(丸天の扱い)

- 直のせ派:丸天に浅い切り込みを数本入れ、軽く温める(トースター数分 or だしで数十秒)。

- 煮含め派:だしを少量とり、30~60秒だけ軽く煮ておく(煮過ぎると締まる)。

- 余分な油が気になる場合は、熱湯をサッとかけて油抜き→温め直し。

調理手順

- 【だし】上記のだしを温め直す。具を足す場合(玉ねぎ薄切り・人参短冊・鶏もも等)はここで好みの量を軽く煮る。

- 【麺】別鍋で湯を沸かし、うどんをサッと温め直して湯切り(だしを濁らせないため麺は別湯で)。

- 器に麺を盛り、熱いだしを注ぐ。

- 丸天を直のせ(香り・食感重視)または煮含め(一体感・コク重視)でのせ、ねぎ・わかめを散らして完成。

かんたん・時短のコツ

- 冷凍うどんを使うとコシと時短を両立。電子レンジ解凍→熱湯でサッとほぐすとベタつきにくい。

- だしは昆布だし顆粒+いりこ顆粒でもOK。めんつゆを使う場合はやや薄めにのばし、うす口醤油で色と塩味を微調整。

- 丸天は切り込み+軽い炙りで香りアップ。香ばしさが欲しいときは表面だけトースターで1~2分。

失敗しないポイント

- 濁り対策:麺は必ず別湯で温め、だしに直接入れて煮立てない。

- 味の足し算:だしが「薄い?」と思ったら、まず塩ひとつまみで輪郭を出してから、うす口醤油を数滴ずつ。

- 丸天の温度:冷たいままのせない。必ず温めて、だしとの一体感を出す。

おすすめトッピング&小ワザ

- 香り:ゆず皮少々、七味、白ごま。

- 具足し:わかめ・かまぼこ・薄切り玉ねぎ(甘みが増す)。

- “博多らしさ”をもう一歩:仕上げに追い節(花かつお少々)を丼上でふわり。

第7節|食べ方・アレンジ

丸天うどんは、丸天の扱い方とだし・麺との合わせ方で印象がガラッと変わります。家庭でもすぐ試せる小ワザを中心にまとめました。

切り込み・炙りで香りと一体感を引き出す

- 切り込み:表面に浅く4〜6本、放射状または格子状に入れると、だしがじんわり染みてふわっと軽い口当たりに。

- 軽い炙り:トースター1〜2分、またはフライパンで乾煎り30秒〜1分。表面が温まって香ばしさが立ち、だしの甘みが引き締まります。

- 半分浸し・半分サク:丸天の半分だけつゆに浸すと、片側はサクっと香ばしく、もう片側はだし含みの柔らかさ。一杯の中で食感コントラストが楽しめます。

トッピング例(味の方向性で選ぶ)

- さっぱり系:わかめ、刻みねぎ、柚子皮少量、白ごま

- 香ばし系:ごぼう天、天かす(少量)、軽く炙った海苔

- 旨み強化:かしわ(鶏もも肉の小口煮)、かまぼこ、椎茸甘煮

- 卵でまろやか:温玉 or 生卵(黄身を崩してコクをプラス)

- 味変:七味、黒胡椒、しょうがすりおろし、かぼす・すだち数滴

迷ったら——

わかめ+ねぎでだし感アップ、ごぼう天で食感と香ばしさ、かしわで旨みの厚み。丸天の甘み・油分と相性が良く、失敗しにくい鉄板トリオです。

季節の楽しみ方

夏|冷やし丸天うどん

冷水でしめた麺によく冷やしただしを注ぎ、炙り丸天をのせてさっぱりと。仕上げにおろししょうがやすだちで清涼感を。※だしは塩味をほんの少し強めにすると味がボケません。

冬|濃いめの温つゆで

だしをやや濃いめに整え、丸天は切り込み+短時間の煮含めで一体感を。仕上げに追い節(花かつお少々)や黒胡椒を一振りすると、湯気とともに香りが立ち上がります。

仕上がりを左右する小さなコツ

- のせるタイミング:盛り付け直前に丸天をのせると温度と香りが生きる。

- 油感の調整:さっぱり仕上げたい日は、丸天に熱湯をサッとかけて油抜き→温め直し。コクが欲しい日は煮含めで。

- 麺の扱い:麺は別湯で温めてから丼へ。だしを濁らせず、丸天の風味がクリアに伝わります。

第8節|名店とエリアガイド(現地で食べるなら)

福岡・博多・北九州の名店

- 資さんうどん

北九州発の人気チェーン。丸天うどんは定番で、満足感のあるサイズ感と親しみやすい味が魅力。家族利用もしやすいラインナップ。 - 因幡うどん

博多駅周辺の老舗。澄んだあごだしとふわふわ麺に丸天がよくなじむ、王道の一杯。 - ウエスト

県内に広く展開。丸天・ごぼう天・かしわなど博多らしい具が揃い、気分に合わせて組み合わせを楽しめる。 - 丸天うどん専門店 万平

自家製の丸天が10種類以上。炙り・切り込み・煮含めなど仕上げの工夫で、丸天の魅力を多面的に体験できる一軒。

関東・東京で食べられる店

- 丸香(神田)

讃岐の名店ながら、限定・特別メニューとして丸天うどんが登場することがある注目店。提供有無や時期は変わるため、訪問前に最新情報の確認がおすすめ。 - そのほか、博多うどん系の専門店・居酒屋で限定的に提供される場合あり。

大阪ほか関西圏

- 関西では“ひら天”文化が根づく一方、九州系・博多系うどん店や郷土料理店で丸天うどんの提供がじわり拡大。見かけたらぜひ試したい。

話題性・メディア登場

- ドラマや各種メディアで取り上げられ、“福岡のソウルフード”として全国的な関心が上昇。

- 万平などの話題店はSNSや動画で紹介されることも多く、旅行者の目的地として人気が高まっている。

現地での“おいしい頼み方”ヒント

- はじめての方は:丸天うどんを基本のだしで。丸天は切り込み入りor軽い炙りが香り◎。

- 食べ応え重視:丸天+ごぼう天の“W天”で香ばしさとコクを追加。

- だし好き:仕上げに追いねぎやわかめを少量。だしの輪郭がくっきり。

- 季節の一杯:暑い日は冷やし、寒い日は煮含め+濃いめの温つゆで。

まとめ:

福岡・博多・北九州ならチェーン・老舗・専門店まで選択肢が豊富。東京では限定提供の機会を狙い、関西でも見かけたら迷わずトライ。好みの仕上げ(直のせ/煮含め/炙り)とトッピングで、自分だけの“最適解”を見つけましょう。

第9節|どこで買える?(通販・お土産)

1) 丸天“単体”を買う

- 形状・厚み・直径がわかる表示を確認して選びましょう。冷凍・真空が主流で、長期保存&全国配送に向きます。

- 福岡の有名店・練り物店では、厚みしっかり系の丸天や磯辺(海苔)入りなど、家庭用に使いやすいアイテムが充実。

- 老舗うどん店の公式通販でも丸天のみの販売がある場合があり、店の味の設計(甘み・塩味・魚種配合)がそのまま楽しめます。

2) 丸天うどん“セット”(麺+丸天+だし)

- 麺(生/冷凍)+専用だし+丸天がワンセット。初めてでも失敗しにくいのが利点です。

- ご当地チェーンの公式ショップでは、5食前後の冷凍セットが定番。やわらか麺の再現性や澄んだだしのバランスに定評があり、ギフトにも向きます。

- 駅弁・立ち食いうどんで知られるメーカーの“かしわうどん”系セットに、丸天・ごぼう天が入ったバリエーションも。福岡みやげとしても人気。

3) 選び方のポイント

- 厚み:厚いほど食べ応えと存在感が増し、だしに旨みと油のコクがしっかり移る。

- 魚種表示:エソ/グチなど白身主体はふわっと上品。配合や産地記載もチェック。

- 甘みの設計:九州らしく甘みがやや強いタイプもあれば、甘さ控えめの素直なタイプも。だしの濃さや好みに合わせて選ぶ。

- サイズ・枚数:丼の直径とバランスを取りやすい中〜大が便利。個包装だと使い勝手が良い。

4) おみやげ・贈答のコツ

- 冷凍便が基本。配送希望日と受け取り可否を事前に確認。

- のし・ギフト箱対応の有無、賞味期限と保存方法(冷凍/冷蔵)をチェック。

- 旅行中に買う場合は、保冷バッグ+保冷剤を用意。ホテルの冷凍/冷蔵保管可否も事前に確認すると安心。

5) かんたん家庭再現のヒント

- セットのだしがやさしめなら、仕上げに塩ひとつまみで輪郭を整える。

- 丸天は切り込み+軽い炙りで香りアップ。直のせは香ばしさ、煮含めは一体感が出ます。

- 冷凍うどんは別鍋の熱湯でサッと解凍→湯切りしてから丼へ。だしを濁らせません。

まとめ

はじめてなら公式通販の“麺+だし+丸天”セットが手堅い選択。慣れてきたら丸天単体を好みの厚み・甘みで選ぶと、我が家の“理想の丸天うどん”に近づきます。

第10節|英語で紹介する丸天うどん(観光・メニュー用)

Short description

Maruten Udon is a classic Hakata-style udon: soft, tender noodles in a clear, flavorful broth, topped with a deep-fried round fish cake called “maruten.”

Menu labeling (pick one)

- Maruten Udon — Hakata-style udon topped with deep-fried fish cake

- Hakata Maruten Udon — Soft noodles in light broth with a signature fried fish cake

- Traditional Hakata Udon with Maruten (round fish cake)

Longer menu blurb(任意)

A comforting Hakata specialty featuring silky, soft udon in a clear dashi broth. The round fried fish cake “maruten” adds gentle sweetness and umami, soaking up the broth for a satisfying bite.

Traveler tips

- Slurp quickly to enjoy the soft texture and mild broth at their best.

- Taste the maruten both soaked (rich, juicy) and crispy edges (if lightly grilled).

- Pair with local sides like gobo-ten (burdock tempura) or kashiwa rice (chicken rice).

- In summer, look for chilled Maruten Udon for a refreshing option.

- Ask for extra green onions or wakame to enhance flavor and texture.

Pronunciation & mini-glossary

- Maruten /mah-roo-TEN/ — round deep-fried fish cake

- Gobo-ten — burdock root tempura

- Kashiwa rice — seasoned chicken rice

- Dashi — clear Japanese soup stock

Allergen note(表記例)

Contains fish, wheat, and soy; maruten may include egg or gluten depending on the shop. Please ask our staff if you have allergies.

第11節|地域文化と郷土料理としての位置づけ

商人の街・屋台文化が生んだ“やわらか麺 × 練り物”

博多では、忙しい商人でも素早く食べられるよう茹で置きのやわらか麺が発達し、夜鳴きの屋台うどんとして広く浸透しました。そこで丸天(揚げた魚の練り物)を合わせる発想は自然で、だしに旨みと適度な油のコクを与える丸天は、やさしい口当たりの麺と好相性。日常の食として気取りがなく、腹持ちがよい一杯として定着しました。

うどん文化の中での「丸天」と「ごぼう天」の双璧

博多うどんを象徴する具といえば丸天とごぼう天。

- 丸天:だしに甘みと魚の旨みを重ね、ふわっと柔らかい食感で全体をまとめる。

- ごぼう天:香ばしさと歯ざわりでアクセントをつくる。

この“旨みの同調”と“食感の対比”が、博多うどんならではの満足感を生み、店でも家庭でも二枚看板として根づいています。

食の継承(家庭・学校給食・地場企業)

丸天うどんは、

- 家庭:市販の丸天が手に入りやすく、日常の昼食・夜食の定番。

- 学校給食:地域の味を学ぶ機会として採用例があり、子ども世代へ継承。

- 地場企業:練り物メーカーやうどん店が製造・通販・外食の各面で支え、地域の雇用と文化を同時に支える。

こうして家→学校→店→産業の循環が回り、丸天うどんは郷土料理としての持続性を獲得しています。

まとめ

商人文化と屋台文化がつくったやわらか麺の土台に、丸天という“旨みの媒介”が重なることで、丸天うどんは博多のソウルフードとして確立しました。丸天とごぼう天の双璧、そして家庭・学校・地場企業を通じた継承により、今も生活に溶け込む郷土の味として愛され続けています。

第12節|よくある質問(FAQ)

Q. 丸天=さつま揚げ?どう違う?

別物として使い分けるのが一般的。

- 丸天:博多を中心とする丸いすり身揚げ。基本は具なし・甘み控えめで、うどんの具として設計。

- さつま揚げ:鹿児島発祥。砂糖や具材(ごぼう・人参・いか等)が入ることが多く、甘み・具材感が出やすい。

※詳しくは「第5節|『さつま揚げ』と『丸天』の違い」を参照。

Q. 関東でも食べられる?おすすめの探し方は?

提供は限定的ですが、

- 博多うどん系の専門店や福岡料理の居酒屋で見つかることがあります。

- 讃岐系の有名店で期間限定として登場する例も。

- 探すコツ:検索で「丸天うどん 東京/関東」「博多うどん 丸天」、SNS・食べログ・地域イベント情報もチェック。

Q. だしは何系?甘いの?

昆布+いりこ(煮干し)を軸に、必要に応じて鰹節を重ねた澄んだだし。

薄口醤油とみりんで控えめに整えるため、甘みは穏やか。ここに丸天の油と魚の旨みが溶けて、まろやかなコクが出ます。

Q. カロリーや栄養の目安は?

目安は1人前あたり約400〜600kcal。

- 丸天はたんぱく質がとれ、適度に脂質も含む。

- バランスを整えるには、わかめ・ねぎ・きのこ等で食物繊維を、かしわ少量でたんぱく質を補うのがおすすめ。

Q. 家で作るときの失敗例・コツは?

よくある失敗

- だしが濃すぎ/薄すぎ、煮立て過ぎで濁る

- 丸天を長く煮てふやける、麺をだしで直煮して風味がにごる

コツ(チェックリスト)

- だしは淡めスタート→塩ひとつまみで輪郭→薄口醤油を数滴ずつ微調整

- 麺は別鍋の熱湯で温め直し→湯切りしてから丼へ

- 丸天は切り込みを入れて短時間で温める(直のせ派は軽い炙り、一体感重視はサッと煮含め)

- 仕上げ直前に丸天をのせて温度と香りを生かす

Q. 初めての人への“おすすめの一杯”は?

基本の丸天+わかめ+ねぎ。

だしの透明感と丸天の旨みが最も分かりやすく、まずは直のせで香ばしさを、次回は煮含めで一体感を——と食べ比べすると違いが楽しめます。

第13節|参考文献・参照リンク(まとめ)

記事全体の作成時に参考とした公的・専門・店舗・レシピ・メディアの情報源を、用途別に整理しました。リンク先の最新情報・価格・提供状況は変動する場合があります。

1. 公的・観光・地域情報

- 福岡市公式観光サイト「よかなび」:博多うどん・丸天うどんの特集

https://yokanavi.com/features/29314 - CROSSROAD FUKUOKA(福岡観光情報):「うどんストーリー」特集・英語記事含む

https://www.crossroadfukuoka.jp/feature/udon-story - 郷土料理百選(農林水産省監修サイト・地域食文化)

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/2652.html

2. 文化・歴史・用語解説

- 博多うどん(概要・沿革)

https://ja.wikipedia.org/wiki/博多うどん - Waraku/Into Japan(博多うどん紹介)

https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/194011/ - Weblio 辞書:丸天うどん

https://www.weblio.jp/content/丸天うどん

3. 店舗・チェーン・専門店

- 資さんうどん(公式)

https://sukesanstore.com - 因幡うどん(公式)

https://inabaudon.com - ウエスト(公式)

https://www.shop-west.jp - 丸天うどん専門店 万平(紹介・メディア)

例:RKB「タダイマ!」特集 https://rkb.jp/article/149319/

例:YouTube 紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=6hjMFtIyN6U

4. 通販・お取り寄せ(丸天単体/セット)

- 立花うどん(丸天・うどん各種)

https://tachibanaudon.shop/?mode=grp&gid=2706735 - 因幡うどん オンラインショップ(丸天・冷凍うどんセット)

https://inabaudon.shop-pro.jp/?pid=150585442 - 資さん 公式オンラインストア(丸天うどんセット等)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sukesanstore/udon-maruten-5.html

5. レシピ・家庭再現(だし・手順・コツ)

- 久原本家レシピ(丸天うどん)

https://www.kubara.jp/recipe/2056/ - AJINOMOTO PARK(丸天うどん)

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/709807/ - 楽天レシピ(丸天うどんの作り方各種)

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1420012823/ - 福岡県学校給食関連レシピ(うどん)

https://www.f-gk.or.jp/recipes/detail/39

6. コラム・メディア記事・まとめ

- Walkerplus:福岡・博多のうどん特集

https://www.walkerplus.com/trend/matome/article/166579/ - キナリノ:福岡のうどん案内

https://kinarino.jp/cat8/13343 - じゃらんニュース:ご当地うどん紹介

https://www.jalan.net/news/article/375888/

コメント