1. あわ麩(粟麩)とは?|京都の伝統食材と精進料理の文化

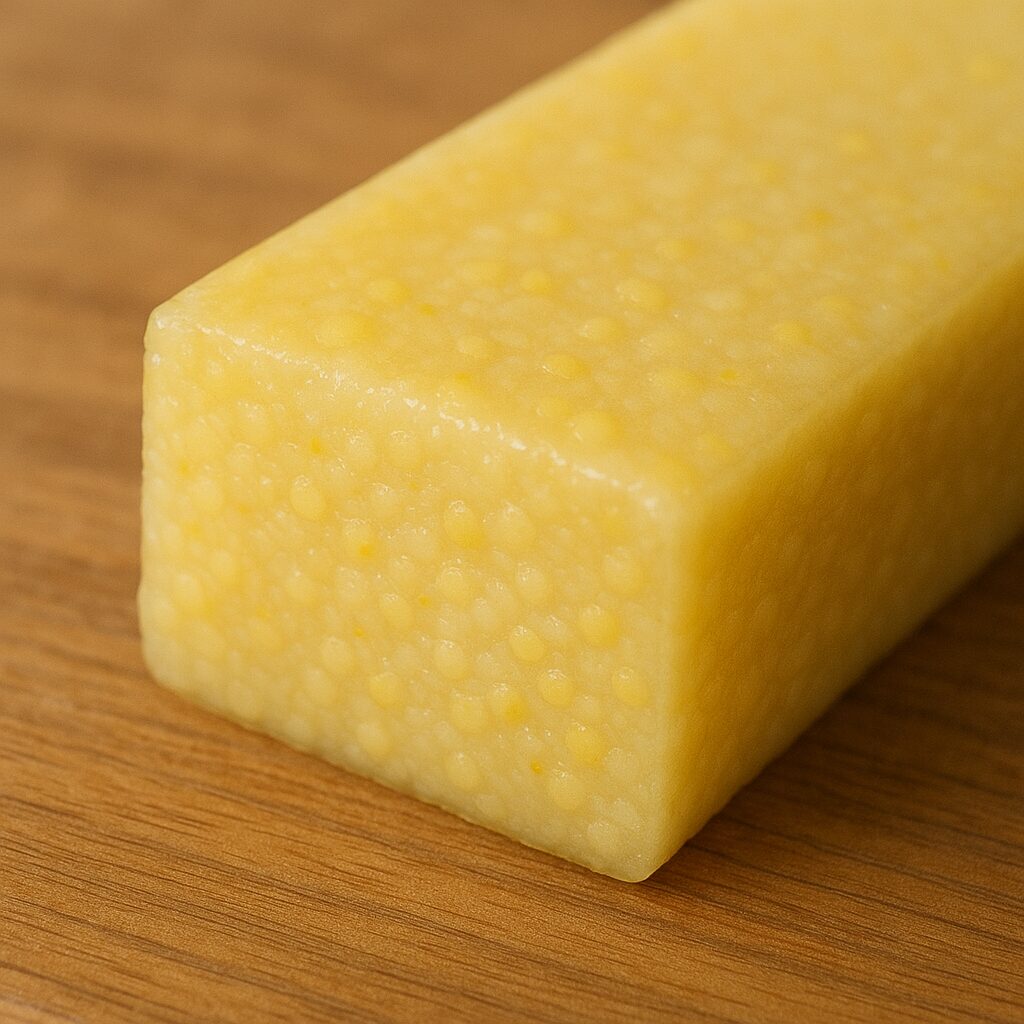

あわ麩(粟麩/あわふ)とは、小麦のグルテンに粟(あわ)の粒を練り込んで蒸し上げた「生麩(なまふ)」の一種で、京都を代表する伝統食材のひとつです。鮮やかな黄色と、もちもちした弾力ある食感、粟のつぶつぶとした独特の舌触りが特徴で、味噌田楽や煮物などの料理に使われるほか、見た目の美しさからも茶懐石や京料理に彩りを添える食材として親しまれています。

そのルーツは、14世紀頃に中国から伝来したとされる「麩(ふ)」の製造技術にあり、日本では鎌倉時代から室町時代にかけて、まずは京都の寺院や宮中を中心に広まりました。当時の僧侶たちは肉食を禁じられていたため、あわ麩は植物性タンパク源として貴重な食材となり、精進料理の中で重要な役割を担ってきました。

生麩の繊細な風味と美しい仕上がりには、京都の軟水が欠かせません。豊かな地下水に恵まれた京都の地で、職人たちが代々受け継いできた技によって、現在も伝統的な製法が守られています。特にあわ麩は、季節の料理や祝膳にもよく用いられ、真夏には涼やかな食感を楽しむ食材としても人気があります。

さらに近年では、低カロリー・高たんぱくな点が見直され、健康志向やヴィーガン(完全菜食)料理の食材としても注目されています。京都のあわ麩は、単なる料理の素材ではなく、千年以上にわたって磨かれてきた和食文化の象徴といえるでしょう。

2. 特徴|見た目・食感・味わいの魅力

あわ麩(粟麩)は、見た目の美しさと独特の食感、そして穏やかな味わいが融合した、京都ならではの伝統的な食材です。生麩の中でもとりわけ印象的な存在であり、京料理や精進料理において多彩な料理表現を可能にしています。

鮮やかな黄色と粟のつぶつぶが美しい「見た目」

あわ麩は、蒸し上げることで生まれる鮮やかな黄色が最大の特徴です。この黄色は、生地に練り込まれた炊いた粟(あわ)粒によるもので、細かくプチプチとした「つぶつぶ感」が生地表面に表れます。その美しい色合いと独特の質感は、料理に彩りを添えるだけでなく、季節感や華やかさを演出する食材として重宝されています。

弾力とプチプチ感が融合した「食感」

あわ麩の最大の魅力はその食感の二重奏にあります。もち粉を加えて作られる生地は、ふんわりと柔らかく、もちもちとした弾力があり、生麩ならではのしっとりとした口当たりが楽しめます。そこに加わる粟粒の「プチプチ」とした歯ざわりが、噛むごとにアクセントを与え、他の生麩にはない食感の奥行きを生み出しています。このコンビネーションにより、軽やかでありながら食べごたえのある逸品となっています。

素材の味を引き立てる「淡泊で上品な味わい」

あわ麩そのものの味わいは非常に淡泊で上品です。生麩は小麦グルテンともち粉をベースとしており、粟もまた素朴でほのかな風味を持つ穀物のため、素材そのものに強い主張はありません。だからこそ、味噌や出汁、醤油などの和の調味料との相性が抜群であり、煮物・鍋物・味噌田楽などに用いられると、その料理全体の風味を引き立てる役割を果たします。

シンプルながらも多彩な調理法に対応できるのは、まさにあわ麩の淡泊さがあってこそ。味がしみ込みやすく、調味料の香りや味わいをまといながらも、食感はしっかりと残す点が評価されています。

このように、見た目の華やかさ・食感の楽しさ・味の奥ゆかしさという三拍子そろったあわ麩は、京料理において重要なアクセントとなる伝統食材です。

3. 歴史と由来|寺院料理から会席料理へ

あわ麩(粟麩)は、日本の伝統食文化の中でも、特に京都の精進料理・会席料理において重要な役割を担ってきた食材です。その歴史は、中国から伝わった「麩」の技術に端を発し、日本独自の発展を遂げながら、今日のあわ麩へと受け継がれてきました。

中国から伝わった「麩」の技術と起源

あわ麩を含む「生麩」は、小麦粉を水で練り、でんぷんを洗い流したグルテンの塊(麪筋/めんちん)を原型としています。この製法は13〜14世紀頃の中国・宋代に確立され、禅宗の修行僧たちによって日本にもたらされました。肉食を禁じられた彼らにとって、植物性のタンパク源である麩は極めて貴重な存在だったのです。

当時の日本では、小麦はまだ貴重な作物であり、麩は主に宮中や寺院のみに限られた高級食材でした。とりわけ京都は、御所や社寺が集中する地であり、良質な地下水にも恵まれていたため、麩づくりが盛んに行われる土壌が整っていました。こうして京都は、麩文化の中心地として発展を遂げていきます。

精進料理の中核食材としての麩

仏教の戒律により動物性食品を禁じられた僧侶たちにとって、高たんぱくで栄養価のある麩は食生活を支える柱となりました。生麩はその食感や味わいだけでなく、四季折々の料理表現に対応できる素材として重宝され、精進料理の中で多彩に用いられていきます。

とくに京都では、厳しい修行を支える食文化が精緻に発展しており、見た目の美しさや味の繊細さを備えた麩製品が発達しました。この中で、あわの粒を練り込んだ「粟麩」は、生麩の中でも個性豊かな食材として登場します。

茶会・会席料理への展開と庶民への普及

桃山時代には、焼き麩を用いた「ふの焼き」と呼ばれる菓子が登場し、千利休が茶会で用いた記録も残っています。江戸時代に入ると、幕府の施策によって精製された小麦粉が広く普及し、麩の製造がより盛んになります。

この時代には、麩は寺院だけでなく、京の町民や料亭、茶道界でも用いられるようになり、庶民の食文化の一部へと発展しました。粟麩もまた、味噌田楽や煮物の具材として親しまれ、京料理や祝い膳などの場面でも登場するようになります。

あわ麩の成立と伝統の継承

あわ麩は、生麩の生地に粟の粒を練り込み、蒸し上げることで完成する京都独自の生麩文化が生んだ逸品です。食感や彩りのアクセントとして重宝され、味噌田楽、鍋料理、吸い物などの和食全般に応用されています。

現代でも、あわ麩は京料理の重要な構成要素として扱われ、老舗麩店の職人たちが伝統製法を守りながら製造を続けているほか、精進料理の精神を伝える食文化の象徴として、国内外から注目されています。

4. 材料と作り方|グルテンと粟から生まれる伝統製法

あわ麩(粟麩)は、小麦グルテンと粟、もち粉というシンプルな素材を用いながらも、職人の高度な技術と繊細な製法によって仕上げられる、京都の伝統食材のひとつです。ここでは、あわ麩の材料とその製造工程、地域ごとの製法の違いについて紹介します。

主な材料|シンプルながら奥深い三要素

あわ麩の基本となる材料は、以下の3つです:

- 小麦グルテン

小麦粉を水で練り、でんぷん質を洗い流して得られるたんぱく質の塊。弾力のある食感の源です。 - もち粉(もち米粉)

もちもちとした粘りとやわらかさを加える役割を担います。生麩特有のしっとり感を演出します。 - 炊いた粟(あわ)

生地に練り込むことで、プチプチとした食感と黄色い彩りを加え、あわ麩ならではの個性を生み出します。

これらをバランスよく配合することで、もちもち感とつぶつぶ感が共存する独自の食感が実現されます。着色料を用いる場合もありますが、伝統的には粟自体の自然な黄色を活かす製法が基本とされています。

作り方の工程|伝統製法の流れ

1. グルテンの生成

小麦粉を水でよく練り、何度も水を替えて澱粉を洗い流すことで、グルテン(小麦たんぱく質)を抽出します。この工程があわ麩の「コシ」と「弾力」の決め手になります。

2. 生地の調整

抽出したグルテンにもち粉と炊いた粟粒を加え、練り合わせて生地を作ります。配合の比率や練り加減は職人の感覚と経験により細かく調整されます。

3. 成形

生地を棒状にまとめ、専用の型に入れて形を整えます。表面に粟の粒が美しく見えるよう、丁寧に成形されます。

4. 蒸し工程

成形した生地を蒸して加熱することで、もちもちとした弾力と粟のつぶつぶ感が引き立ちます。ここで蒸し加減を誤ると、仕上がりの食感や色に差が出てしまいます。

5. 冷却・保存

蒸し上がったあわ麩は冷やして固め、新鮮なうちに出荷されます。家庭では冷蔵または冷凍で保存し、煮物や焼き物などに調理されます。

地域ごとの製法の違い|角麩との比較

京都のあわ麩とよく比較されるのが、愛知・岐阜地方の「角麩」です。角麩も小麦グルテンともち粉、粟を原料とし、型に流して茹でて仕上げるのが特徴です。これに対し、あわ麩は蒸し製法で仕上げられます。見た目や食感、調理法のバリエーションにおいて地域ごとの食文化の違いが表れています。

このように、あわ麩は限られた材料と手間を惜しまぬ職人技によって生み出される、奥深い伝統食材です。その製法は室町時代から現代まで、京都の食文化とともに受け継がれてきました。

5. あわ麩の代表的な料理法|田楽・煮物・みたらし風など

あわ麩(粟麩)は、見た目の美しさと独特の食感を活かして、さまざまな和食料理に活用されてきました。特に京都の精進料理や会席料理では、季節の彩りや献立のアクセントとして重宝されています。ここでは、あわ麩の代表的な調理法を紹介します。

田楽(あわ麩田楽)|定番かつ人気の味噌焼き

もっとも親しまれている料理があわ麩田楽です。あわ麩を1cmほどの厚さにカットし、フライパンやオーブントースターで軽く焼き、表面に香ばしい焼き色がついたところで、田楽味噌(味噌・砂糖・酒・みりんを煮詰めた甘辛だれ)をたっぷりと塗って仕上げます。

辛子や木の芽を添えると風味が増し、もちもちとした食感と甘辛い味噌のコクが絶妙に絡み合います。見た目にも美しく、季節の前菜や酒肴、おもてなし料理として人気の高い一品です。

煮物|味を含ませる炊き合わせやおでんにも

あわ麩はだしをよく吸う性質があり、煮物にも非常に適した食材です。炊き合わせやおでんの具として使うと、もちもちした食感とともに、煮汁の旨味や香りをしっかりと含んだ仕上がりになります。

京料理では、にんじんや里芋、湯葉などと一緒に炊き合わせ、彩りと食感のコントラストを演出することが多く、祝い膳や精進料理の一皿としても重宝されています。

みたらし風|甘辛だれをかけたデザート感覚の一品

焼いたあわ麩に醤油ベースの甘辛いたれをかけて食べる「みたらし風」も、手軽に楽しめる人気の調理法です。田楽に似ていますが、こちらは焼き上げた後にたれをかけるスタイルで、より団子に近い感覚の仕上がりになります。

シンプルながら、あわ麩の弾力とたれの甘さが調和し、デザートのような和の味わいを楽しむことができます。

鍋物・揚げ物・天ぷら|多様なアレンジにも対応

あわ麩は、鍋料理の具材としてもよく使われます。熱を通すことで粟の甘みと粘りが引き立ち、だしの味わいを吸収する優秀な食材として、冬場の鍋や湯豆腐にも活用されています。

また、天ぷらや揚げ出しにしても美味しく、衣をまとわせて揚げることで外はカリッと、中はもっちりという食感の対比が楽しめます。上品な塩や天つゆで味わうと、あわ麩の持ち味がさらに引き立ちます。

このように、あわ麩は焼く・煮る・揚げる・だしに浸すといった調理法すべてに適応できる、非常に万能な食材です。どの料理法でも、あわ麩特有のもちもち感とつぶつぶのアクセントを存分に楽しめるのが魅力であり、京都の料理文化を今に伝える存在といえるでしょう。

6. 購入・持ち帰り・通販情報|どこで買える?有名店紹介

あわ麩(粟麩)は、京都の伝統的な食材として、専門店の直売やオンライン通販を通じて購入することができます。精進料理や京料理に欠かせない存在であると同時に、お土産や贈答用としても人気があり、近年では冷凍便やクール便で全国配送にも対応する店舗が増えています。

有名店での購入・持ち帰り

京都には生麩を専門に扱う老舗が多数あり、あわ麩も高品質な製品として販売されています。特に以下の店舗が有名です。

- 半兵衛麩(京都市東山区)

1689年創業の歴史を誇る老舗。伝統製法によるあわ麩を製造・販売しており、店舗購入のほか、公式通販サイトでも購入可能です。贈答用の詰め合わせや、冷凍タイプの商品も豊富に取り揃えています。 - 麩房老舗(錦市場・京都市中京区)

天保年間創業の生麩専門店。店頭では、生麩だけでなく、自家製の田楽味噌や串田楽も販売。観光客にも人気の店舗です。オンラインショップでも多彩な商品が展開されています。 - 麩嘉(ふか)

江戸時代から続く伝統店で、手作りのあわ麩や麩まんじゅうなどを製造販売。京都市内の直営店や百貨店、通信販売を通じて購入できます。季節限定商品もあり、こだわりの逸品が揃います。

通販・お取り寄せでの購入

多くの生麩専門店では、公式通販サイトや大手ショッピングサイト(楽天市場・Yahoo!ショッピングなど)での購入が可能です。

- 通常は冷蔵または冷凍配送で、保存期間は冷蔵で数日、冷凍で1か月前後が一般的。

- 支払い方法もクレジットカード・代引き・銀行振込などに対応しており、贈り物や季節のギフトにも利用しやすくなっています。

京都市内のスーパー・百貨店での取り扱い

京都の主要な百貨店(高島屋、伊勢丹など)や一部高級スーパーのデパ地下食品売り場でも、半兵衛麩や麩嘉などの製品が取り扱われています。ただし、在庫状況や取り扱い店舗は限定的であるため、確実に入手したい場合は専門店や通販の利用がおすすめです。

店舗情報のまとめ

| 店名 | 特徴・所在地 | 購入方法 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 半兵衛麩 | 1689年創業、京都市東山区 | 店舗・通販 | 1本230g程度、冷蔵・冷凍配送可 |

| 麩房老舗 | 錦市場、天保年間創業、京都市中京区 | 店舗・通販 | 生麩田楽、自家製田楽味噌有 |

| 麩嘉 | 京都の老舗、生麩や麩まんじゅうの製造販売 | 店舗・通販 | 手作りにこだわる |

| 志場商店 | 京都市中京区 | 通販のみ | 無添加あわ麩あり |

このように、あわ麩は京都の歴史ある専門店で直接購入できるほか、全国どこからでも取り寄せ可能な便利な通販体制も整っています。自宅用としてはもちろん、京都らしい和の贈り物としてもおすすめの逸品です。

7. カロリー・栄養|低カロリー高たんぱくのヘルシー食品

あわ麩(粟麩)は、精進料理における貴重なたんぱく源として古くから親しまれてきた食材です。現代においてもその栄養バランスの良さが注目され、健康志向やヴィーガン食、低脂肪食としても取り入れられています。

栄養成分の目安(100gあたり)

| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |

|---|---|---|---|---|

| 約173~198kcal | 約12.4~18.9g | 約0.1~1.7g | 約22.9~32.8g | 約0.02~0.05g |

※製品ごとに多少のばらつきがありますが、いずれもヘルシーな和食素材として共通しています。

高たんぱくで植物性|精進料理に適した栄養設計

あわ麩の大きな特徴は、植物由来でありながら高たんぱく質な点にあります。100gあたりおよそ13〜19g前後のたんぱく質を含み、動物性食品に頼らずたんぱく質を補給したい人にとって理想的な食品です。仏教の戒律に従う僧侶たちが重用したのも、まさにこの栄養価の高さゆえです。

低脂肪・低カロリーでダイエットや健康食にも

脂質は非常に少なく、多くの製品で1g未満、なかには0.1g以下というものもあります。カロリーも100gあたり約170〜200kcalと控えめで、満足感のある食感を楽しみながらもエネルギーは抑えられるのが魅力です。ダイエット中の方や、コレステロールを気にする方にも向いています。

良質な炭水化物源|もち粉・粟の自然なエネルギー

あわ麩は、もち粉や粟を材料に含むため、炭水化物も20〜33g程度と適度に含まれています。ただしこれらは精製糖質ではなく、穀物由来の自然なエネルギー源である点が特徴です。食後の血糖値の上昇が緩やかであるとも言われ、健康的な主食の補助としても活用できます。

食塩・添加物が少なく自然な味わい

一般的なあわ麩はほとんど塩分を含まず(0.02〜0.05g程度)、味付けや調理の際に塩分をコントロールしやすいのも特長です。また、無添加で製造されている製品も多く、素材本来のやさしい風味を楽しむことができます。

健康食材としての評価

現代では、あわ麩は以下のような目的で重宝されています:

- 精進料理やヴィーガン料理のたんぱく源

- ダイエット中の満足感ある低脂肪食材

- 子どもや高齢者にも優しい柔らかい食感

- 無添加・減塩志向の方への安心食材

このように、あわ麩は伝統と現代の健康志向をつなぐ和食素材として、日常の食卓にも無理なく取り入れられる万能食材といえるでしょう。

8. あわ麩のある食文化と季節感|京都ならではの味わい

あわ麩(粟麩)は、単なる食材にとどまらず、京都の伝統的な食文化と四季の移ろいを体現する存在です。寺院での精進料理としての起源を持ちつつ、宮中料理や茶会、会席料理へと発展し、今なお京料理の中核を成す食材として広く親しまれています。

寺院から会席料理へ受け継がれた伝統

あわ麩は、肉食を禁じられた禅僧たちのたんぱく源として寺院料理の中で生まれ、やがて宮中の祝膳や茶会に取り入れられるようになりました。特に京都は、社寺と御所が集中する土地柄に加え、軟水に恵まれた環境であったことから、生麩作りに最適な条件を備えており、高度な職人技による品質の高い生麩文化が育まれてきました。

精進料理・会席料理に欠かせない存在

あわ麩は、淡泊でやさしい味わいともっちり・つぶつぶとした独特の食感により、和食の「旨味」と調和しやすく、味噌田楽や煮物、炊き合わせ、鍋料理など多彩な献立で重宝されています。見た目の美しさも魅力で、京都の精進料理や会席料理の彩り要素として用いられる機会が多く、食材としての役割以上に、「しつらえ」や「もてなし」の心を伝える存在となっています。

季節感を演出する京料理の演出素材

京都料理の魅力の一つは、季節感を料理に反映させる工夫にあります。あわ麩は、その見た目・色合い・食感を活かして、春夏秋冬それぞれの献立で使い分けられています。

- 春:桜や花麩とともに盛りつけて、春の華やぎを演出。祝膳や雛祭りの献立に。

- 夏:涼感のある白だし仕立ての吸い物に加え、もちもち食感で暑さに疲れた体にもやさしい味わい。

- 秋:粟の黄色が「稲穂」や「実りの秋」を想起させ、栗やきのこなどの秋の食材と一緒に煮物に使われることが多い。

- 冬:鍋物の具材として重宝され、熱々の出汁に浸すことで、甘みと柔らかさが際立つ。

このように、あわ麩は季節の味覚と融合しながら食卓に彩りを添える、京料理ならではの繊細な美意識を表現する食材です。

京都ならではの味わいと文化

あわ麩は、豆腐や湯葉と並ぶ京都を代表する伝統食材のひとつです。繊細な軟水、丁寧な手仕事、和食の精神が融合して生まれる味わいは、他地域ではなかなか再現できない京都独自の食文化の象徴といえるでしょう。

もちもちとした弾力と、あわのプチプチ感という二重の食感、そして調和を大切にした控えめな味付けは、まさに京都らしい「引き算の美学」に裏打ちされた味わいです。

京都の四季とともに味わうあわ麩は、和食の繊細さと奥ゆかしさを体感できる逸品です。観光地としての京都だけでなく、暮らしの中に息づく「日常の京料理」としても受け継がれている点に、あわ麩の文化的な価値が見て取れます。

9. あわ麩を英語・中国語で紹介するには?

海外の方にあわ麩(粟麩)の魅力を伝える際には、ローマ字表記+簡潔な説明文を添えることで、言語や文化の壁を越えて理解しやすくなります。ここでは、英語・中国語での代表的な表現や紹介文例をまとめます。

英語での表現例

名称の表記

- Awafu または Awabu

→ あわ麩のローマ字表記。日本食メニューや観光案内ではこのまま使用することが多いです。

説明的な翻訳

- Steamed wheat gluten with millet

- Steamed wheat gluten mixed with millet grains

→ 「粟を混ぜた蒸し小麦グルテン」として、あわ麩の特徴を簡潔に表した表現。

料理名の例

- Awafu dengaku(あわ麩田楽)

→ あわ麩に味噌を塗って焼いた料理。料理メニューに掲載する際の表記。

説明文例(英語)

“Awafu is a traditional Kyoto food made by steaming wheat gluten mixed with millet grains. It has a chewy texture and is often used in vegetarian dishes such as dengaku (miso-glazed) or simmered dishes.”

(訳:あわ麩は、粟を混ぜた小麦グルテンを蒸して作る京都の伝統的な食品で、もちもちとした食感があり、味噌田楽や煮物などの精進料理によく使われます。)

中国語での表現例

名称の表記

- 粟麩(拼音:sù fū)

→ 直訳としてそのまま使用可能。伝統食材として紹介する場合にも用いられます。

説明的な翻訳

- 小麦麩加粟米(wheat gluten with millet)

- 蒸制的含粟米粒的小麦麩食品

→ 意味を明確に伝える表現。料理の特性を示す際に有効です。

説明文例(中国語)

“粟麩是京都的传统食材,是由小麦麩和粟米蒸制而成,质地有嚼劲,常用于精进料理和味噌田楽等料理中。”

(訳:粟麩は京都の伝統食材で、小麦麩と粟を蒸して作られ、噛み応えのある食感が特徴。精進料理や味噌田楽などによく使われます。)

使用シーンと注意点

- 海外観光客向けの飲食店メニュー、料理体験の案内、商品パッケージ、土産店のポップなどで使うと効果的です。

- 「Nama-fu(生麩)」や「Seitan(グルテンミート)」と混同されやすいため、millet(粟)を加えたこと、もちもち・プチプチ食感、和食に使われることを明記すると理解が深まります。

このように、あわ麩は「Awafu」や「粟麩」といったローマ字や漢字の表記に、やさしく具体的な補足説明を加えることで、海外の人にもその魅力を効果的に伝えることができます。

10. まとめ|あわ麩の魅力と京都の食文化を次世代へ

あわ麩(粟麩)は、京都の寺院文化や精進料理の中で育まれてきた、滋味深く美しい伝統食材です。小麦グルテンに粟の粒を練り込み、蒸し上げることで生まれるもちもちとした食感と、プチプチとした粟のアクセント。そこに京都の軟水と職人技が融合することで、唯一無二の存在感を放つ食品となっています。

精進料理における植物性タンパク源としての役割から始まり、やがて会席料理や京懐石、茶会、祝い膳などへと受け継がれてきたあわ麩は、今もなお京都の四季と共に、食の彩りや文化の表現の一部として根付いています。春には花麩とともに華やぎを添え、秋には栗やきのこと調和し、冬には鍋の具材として身体を温める──あわ麩は、まさに「食べる文化財」といえるでしょう。

また、低カロリー・高たんぱく・低脂肪といった栄養面での優位性から、現代の健康志向の食生活にもマッチしており、ヴィーガンやダイエット中の方にも支持されています。国内外問わず、京料理の魅力を発信する際にも、英語や中国語による紹介の工夫によってその価値をより多くの人に伝えることが可能です。

伝統を受け継ぎつつ、現代の食卓にもやさしく寄り添うあわ麩。その魅力を再発見し、日々の食事や贈り物、食育の一環としても活用していくことは、日本の食文化を未来へとつなぐ大切な一歩となるでしょう。

参考文献一覧|あわ麩(粟麩)

- 京都の生麩「粟麩」とは?歴史や調理法を知る

https://kyoto.mytabi.net/awafu.php - 半兵衛麩 公式サイト

https://www.hanbey.co.jp/ - 麩嘉(ふか)公式サイト

https://fuka-kyoto.com/ - 京都錦市場「麩房老舗」店舗紹介

https://www.kyoto-nishiki.or.jp/stores/fufusa/ - みんなのきょうの料理|生麩の揚げびたしレシピ

https://www.kyounoryouri.jp/recipe/596_%E8%B1%9A%E8%82%89%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8F%E9%BA%A9%E3%81%AE%E6%8F%9A%E3%81%92%E3%81%B3%E3%81%9F%E3%81%97.html - しろごはん.com|生麩の田楽レシピ

https://www.sirogohan.com/recipe/namahudengaku/ - MAFF(農林水産省)郷土料理データベース「京麩」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/menu/kyo_hu.html - note|生麩と精進料理の関係について

https://note.com/miyamuraseifu/n/n8aa561057818 - KEIHAN NAVI|京料理に見る生麩の魅力

https://www.keihan.co.jp/navi/kyoto_tsu/tsu201509.html - 楽天市場|あわ麩 商品ページ

https://item.rakuten.co.jp/aquafoods/1004/ - DELISH KITCHEN|あわ麩の特徴と調理法

https://delishkitchen.tv/articles/2789 - 粟麩の栄養成分計算|食品表示ラボ

https://s-hyoji.com/eiyo_keisan/?食品=生麩 - 日本の伝統食品紹介サイト「郷土料理百選」:粟麩

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/2548.html - 英語で紹介する和食・精進料理表現ガイド(GURURIN関西)

https://gururinkansai.com/shojinryoriJ-E.html

コメント