べっこう寿司とは?(定義・名称の由来・基本の味わいと見た目)

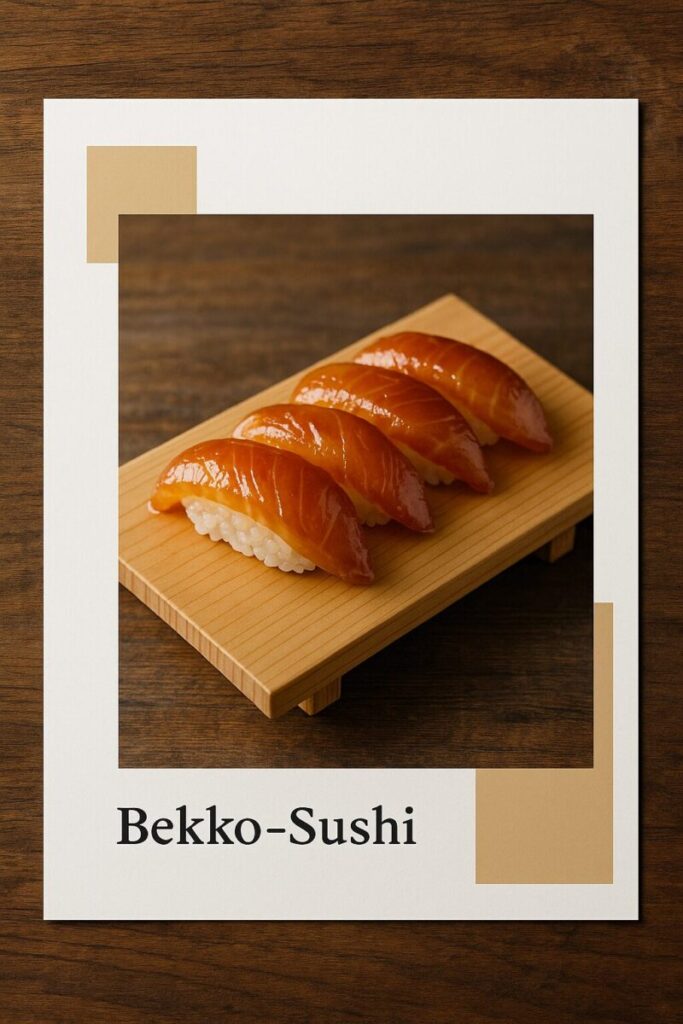

べっこう寿司は、東京都の伊豆諸島・伊豆大島に伝わる郷土寿司です。島近海でとれた新鮮な魚の切り身を、青唐辛子をきかせた醤油ダレ(島とうがらし醤油)に漬け込み、酢飯と合わせます。漬け込むことで魚の表面がつややかな琥珀色―べっ甲細工のような色合い―に染まることから、この名で呼ばれるようになりました。

味わいの骨格は、唐辛子醤油のピリッとした辛みとコク、魚の自然な甘み、そして砂糖をやや多めに配した甘めの酢飯の調和です。わさびを使わず青唐辛子で辛みをつけるのが地域独自のスタイルで、「ピリ辛のヅケ」×「ほんのり甘いシャリ」の対比が後を引きます。見た目は、艶のあるべっ甲色の切り身が白いシャリに映え、食欲をそそる凛とした美しさが特徴です。

もともとは離島という環境で生魚を少しでも長くおいしく食べるために工夫された“保存と味付け”の知恵が出発点。家庭や店ごとにタレの配合や漬け時間が異なり、同じべっこう寿司でも辛さ・甘さ・香りの個性が楽しめます。

要点まとめ

- 白身魚を中心に青唐辛子入り醤油へ漬け込むことで生まれるべっ甲色の艶

- ピリ辛のタレと甘めの酢飯、魚の旨みが織りなすコントラスト

- 離島の保存食として発達し、家庭ごとの配合・漬け時間の違いが個性に

- わさび不使用で、青唐辛子の辛みと香りを活かす地域性

伊豆大島の食文化を象徴する一品として、現在も島内外で広く親しまれています。

発祥・歴史・文化的背景

べっこう寿司は、伊豆諸島(とくに伊豆大島)で育まれた郷土寿司です。正確な起源年は定かではありませんが、明治以降に漁業と生活の知恵から形づくられ、島の風土に根差して受け継がれてきました。背景には、冷蔵技術が限られていた離島環境で、獲れた魚をできるだけ長く・おいしく保つ必要があったことがあります。

離島に息づく「保存と味付け」の知恵

大島や周辺の島々では、魚を醤油や酒・みりんに漬けて保存性を高める“ヅケ”の技法が発達しました。さらに青唐辛子(島とうがらし)を加えることで、辛味成分が生臭みを抑え、日持ちを助ける役割を担い、同時に鮮烈な風味を与えます。こうして生まれたのが、青唐辛子醤油に漬けた魚を握るべっこう寿司の原型です。漬けによって表面は琥珀色(べっこう色)に変わり、旨みが凝縮されます。

島唐辛子醤油が持つ意味

わさびの入手や保存が難しかった時代背景もあり、青唐辛子が“辛味づけ”の主役となりました。ピリッとした辛さは甘めに調えた酢飯と好相性で、「辛味・塩味・甘味」のバランスが島ならではの味を作り出します。辛みが穏やかに魚へ移る漬け時間の調整は各家庭・各店の個性で、同じべっこう寿司でも辛さや香りに幅が生まれます。

生活文化としての継承

べっこう寿司は、漁の合間の食事や家庭行事で親しまれ、やがて島の“おもてなし料理”として定着しました。今日では、島内の食堂や寿司店はもちろん、家庭料理・土産・観光メニューとしても広がり、丼・押し寿司・盛り合わせなど提供形態も多彩です。「青唐辛子醤油のヅケ」×「甘めのシャリ」という核は守りながら、配合・辛さ・漬け時間で個性が磨かれてきました。

まとめ

- 離島の環境で育まれた保存技法(醤油漬け+青唐辛子)が出発点

- 青唐辛子醤油は風味付けに加え、鮮度保持と生臭み抑制にも寄与

- 琥珀色に染まる見た目と、ピリ辛のヅケ×甘めの酢飯が島独自の味を形成

- 家庭・店ごとの配合や漬け時間の違いが、多様な“べっこう寿司”を生む

- 生活の知恵から始まり、現在は観光と日常をつなぐ島の象徴として継承されている

べっこう寿司の特徴と構成要素

べっこう寿司は、青唐辛子をきかせた醤油ダレに漬け込んだ魚の艶やかな“べっ甲色”と、ピリッとした辛み×甘めの酢飯が織りなすコントラストが最大の魅力です。タレがしっかり絡んだ切り身は上品な光沢をまとい、ひと口目から醤油のコク・砂糖のまろやかな甘み・青唐辛子の清冽な辛みが立ち上がります。わさびを用いず辛みの強い青唐辛子で風味づけする点に、伊豆大島の食文化が色濃く表れています。

特徴(味・見た目・香り)

- 色と艶:漬けによって表面が琥珀色に染まり、艶やかな見た目に。

- 味の骨格:唐辛子の辛みと醤油の旨み、砂糖の甘みが調和し、魚の持ち味を引き立てる。

- 香りと余韻:醤油の香ばしさに青唐辛子の爽やかな辛みが重なり、後味はすっきり。

- 食感:漬けによって身はしっとり締まり、ふっくらとした甘めのシャリと調和する。

- 地域性:わさび不使用/青唐辛子使用という“島ならでは”のスタイルが核。

構成要素

ネタ(魚)

基本は伊豆大島近海の新鮮な白身魚が中心。代表例としてメダイ、ブリ、ブダイなどが挙げられ、季節や水揚げによって魚種は柔軟に入れ替わります。タレがよく馴染む切り身を用い、“淡い旨み+べっこう醤油”の相性を生かすのがポイントです。

タレ(べっこう醤油)

醤油・みりん・酒・砂糖をベースに、刻んだ青唐辛子を加えた甘辛の漬けダレ。辛みが魚の生臭みを抑え、同時に保存性と風味を底上げします。配合や漬け時間は家庭や店ごとに異なり、辛さの輪郭・甘みの度合い・香りの立ち方に個性が生まれます。

シャリ(酢飯)

砂糖をやや多めに配した甘めの仕立てが基本。酢の酸味は穏やかで、ピリ辛のヅケとぶつからずに受け止めるバランス設計です。米の炊き加減と人肌の温度感を整えることで、タレの絡んだネタと一体感が生まれます。

べっこう寿司は、タレの設計(辛さ・甘み・香り)×魚の鮮度と切りつけ×甘めのシャリという三位一体で成立する郷土寿司。見た目の美しさと味の調和が支持され、島の“日常”と“おもてなし”の双方で親しまれてきました。次節では、魚種選びと季節の考え方をより具体的に整理します。

なんの魚を使う?(魚種と季節の考え方)

べっこう寿司は白身魚が中心。その時季に伊豆大島近海で新鮮に揚がった地魚を使うのが基本で、漁期や水揚げ次第で柔軟にネタが入れ替わります。青唐辛子醤油の“べっこうダレ”は淡い旨みの白身と相性がよく、赤身魚を合わせる場合は切りつけと漬け時間でバランスを取ります。

白身魚の定番(主役)

- メダイ:上品でクセが少ない。ほどよい脂でタレがなじみやすく、最もポピュラー。

- ブダイ:身質がしっかり。やや厚めに切ると食べ応えが出る。

- ササヨ(地名・地方名):淡白で締まりのある身。タレの辛みと甘みを素直に受ける。

- マダイ:華やかな香りと旨み。お祝いの席にも使いやすい。

- キンメダイ:脂が豊か。漬けは短めにして重くなりすぎないよう調整。

- カンパチ(白身に近い扱い):適度なコク。身が強いのでやや薄めの切りつけが馴染む。

目安:繊細な白身ほど“厚めに・短めの漬け”、脂のある白身は薄めに・さらに短めにして重さを避けます(具体の分数は次節レシピで解説)。

赤身魚を使う場合(バリエーション)

- マグロ(赤身):旨みが強いので漬けは短時間が基本。辛みが出すぎないよう注意。

- カツオ:香りが立つ。表面を軽く“たたき”にしてから漬ける店もあり、爽快な辛みと好相性。

赤身は味の骨格が強いため、切りつけを薄めにし、漬けは控えめで“辛みとコクの上塗り”になりすぎない設計がコツ。

季節と魚種の考え方(例)

- 冬〜春:身が締まり旨みがのるメダイ・マダイ・キンメダイ・カンパチなど白身中心。

- 春〜夏:回遊の赤身が良好。マグロ・カツオを軽やかに。ブダイ・ササヨなども扱いやすい。

- 通年:メダイをはじめ、“その日の地物”最優先。鮮度と扱いで仕上がりが決まります。

選び方チェックリスト

- 透明感:身に水っぽさがなく、艶がある。

- 弾力:指で軽く押して戻りがよい(ドリップが少ない)。

- 血合い:赤身は鮮紅色で黒ずみが少ないもの。

- 皮目・骨:小骨・ウロコの処理がしやすい個体を選ぶと下処理がスムーズ。

切りつけと下ごしらえの指針

- 白身(繊細):やや厚めのそぎ切りで食感を残す → 漬けは短め。

- 白身(脂あり):薄めにして口溶けを軽く → さらに短めの漬けで重さ回避。

- 赤身:薄めにしてタレの乗りを均一に → 短時間で辛みと塩味をコントロール。

- 共通:血合い・小骨を丁寧に除き、表面の水分を拭ってから漬けると味がぶれにくい。

まとめ:べっこう寿司は白身中心が王道。時にマグロやカツオを織り交ぜ、季節と水揚げに寄り添うのが島の流儀です。仕上がりは、魚質(脂・繊維)×切りつけ(厚み)×漬け時間の三要素で決まり、青唐辛子醤油の辛みと甘めのシャリが最良のバランスを迎える点を目指します。

家庭で作る基本レシピ(下処理→漬け→握り・丼)

家庭でも再現しやすい分量・手順でまとめました。まずは王道の“べっこうダレ”を作り、白身中心の切り身を短時間で漬け、甘めのシャリに合わせます。握りでも丼でもOKです。

分量の目安(2〜3人分)

- 刺身用の魚(白身中心):200〜250g(そぎ切り)

- べっこうダレ

- 醤油:大さじ3

- みりん:大さじ1と1/2

- 酒:大さじ1と1/2

- 砂糖:小さじ1(みりんを増やす場合は砂糖を減らす)

- 青唐辛子(島とうがらし・青南蛮など):1〜2本(小口切り、種は辛さに応じて調整)

- シャリ(酢飯/米1合分・約2人強)

- 炊きたてご飯:約320〜330g(※米1合をやや硬めに炊く)

- 米酢:大さじ1と1/2(約22〜23ml)

- 砂糖:大さじ1(約9〜12g)

- 塩:小さじ1/2(約2.5〜3g)

甘めのシャリがピリ辛のヅケを受け止める設計です。酢は穏やか、甘みはやや強めが基本。

手順

① 下処理(5分)

- 魚は柵から薄いそぎ切りに。血合いや小骨、皮を除く。

- キッチンペーパーで表面の水分をしっかり拭く(味ぶれ・水っぽさ防止)。

② べっこうダレを作る(5分)

- 小鍋に醤油・みりん・酒・砂糖を入れ、弱火でひと煮立ち(アルコール飛ばし・角を取る)。

- 常温まで冷ましたら、青唐辛子を加える。辛さは種・量・浸漬時間で調整。

③ 漬け込み(20分〜1時間/状況で可変)

- 速攻仕上げ(おすすめ):

- 白身:15〜30分

- 脂のある白身(キンメ・カンパチなど):10〜20分

- 赤身(マグロ・カツオ):5〜10分

- しっかり味(濃いめが好きな方向け):1〜2時間

- 長時間は身が締まり・塩分強めになりやすい。する場合はタレを薄めに。

- いずれも冷蔵庫で。切り身が均一にタレに浸るようにする(落としラップが便利)。

④ シャリを切る(10分)

- 炊きたてご飯に合わせ酢(米酢+砂糖+塩)を回しかけ、しゃもじで切るように混ぜる。

- うちわ等で手早く冷まして“人肌”に。べちゃつきを防ぐ。

⑤ 仕上げ(握り or 丼)

- 握り:

- ラップで一口大のシャリ玉を作る。

- タレを切った切り身をのせ、軽く成形(握り過ぎNG)。

- 丼:

- 丼にシャリ→刻み海苔→漬け魚を並べる。

- お好みで青じそ、白ごま、細ねぎ。わさびは使わず青唐辛子の辛みで。

失敗しにくいコツ(チェックリスト)

- 生臭さ対策:切る前後に水分を拭う/血合い・小骨を丁寧に除く。

- 漬け過多回避:身が硬くならないよう短時間仕上げが基本。迷ったら短め→味見→延長。

- 塩分・辛さ調整:

- しょっぱくなったらタレを少し薄め、漬け時間短縮。

- 辛さは種の有無と量、浸漬時間で細かく制御。

- シャリの温度:人肌(35〜40℃)でネタとなじむ。冷やし過ぎない。

- 握りの圧:軽めにまとめるだけ。押し寿司のように圧をかけない。

- 衛生管理:低温(冷蔵)一貫。調理器具・手指を清潔に。当日中の喫食が原則。

- 代用食材:青唐辛子が無ければ青南蛮・ハラペーニョ少量。粉唐辛子は香りが単調になりやすいので控えめに。

アレンジ小ワザ

- ツメ(照り)を出す:仕上げに漬けダレを軽く煮詰め、刷毛で“ほんのひと塗り”。艶とコクが増す。

- 香りの足し算:ごく少量の生姜の絞り汁をタレに加えるとキレが出る(入れ過ぎ注意)。

- 混ぜ切り身:メダイ+ブダイなど2種を半々で漬けると奥行きが出る。

- 丼の満足度UP:刻み海苔→漬け→白ごま→青じその順で層に。

早見表:漬け時間の目安

- メダイ・マダイ・ブダイ・ササヨ:15〜30分

- キンメ・カンパチ:10〜20分(脂が強いので短め)

- マグロ(赤身)・カツオ:5〜10分(風味が強いので控えめ)

いずれも薄切り基準。厚みが増すほど+5〜10分を目安に微調整します。

食べ方と楽しみ方

べっこう寿司の魅力は、甘めのシャリと青唐辛子醤油に漬けたピリ辛のネタが織りなすコントラストにあります。口に含むとまずシャープな辛みと魚の旨みが立ち上がり、後からシャリのやさしい甘みが全体を包み込みます。辛さは唐辛子の量・種の有無・漬け時間で自在に調整できるので、子どもや辛味が苦手な方にも合わせやすいのが特長です。

基本の食べ方(握り/丼)

- 握り:ツメ(漬けダレを軽く煮詰めたもの)を“ひと塗り”すると艶とコクが増し、見た目も華やか。晴れの日の一皿に向きます。

- 丼:ふだん使いなら丼。ご飯→刻み海苔→漬け魚→白ごま・青じそ・小口ねぎの順で重ねると、香りと食感に層が出ます。ササっと食べられるのに満足感は十分。

お茶漬けアレンジ

温かい煎茶やほうじ茶を注いで“べっこう茶漬け”に。漬けダレ少々を茶に溶かすと旨みが広がります。仕上げに刻み海苔・白ごま・柑橘の皮(ごく少量)を添えると後味が軽やか。※熱湯をかけすぎると身が固くなるので“ほどよく”がコツ。

薬味とトッピングの相性

- 定番:青じそ、白ごま、刻み海苔、細ねぎ

- 香味の変化:みょうが少量、柑橘(すだち・かぼす)の搾り汁ひと滴

- NG気味:わさびは使わないのが基本。辛味は青唐辛子で立てるのが“島の流儀”。

おいしく食べる温度と状態

- シャリは人肌、ネタは冷えすぎない温度が理想。

- 供する直前に余分なタレを軽く切ると味が締まり、米が水っぽくなりません。

ペアリングと添え物

- 飲み物は辛口の清酒やすっきりしたビール、焙じ茶が好相性。

- 椀物はすまし汁やあおさ・わかめの味噌汁が漬けのコクを受け止めます。

辛さ・甘さの微調整(家庭向け)

- 辛さ控えめ:青唐辛子の種を除く/量を減らす/漬け時間を短く。

- 甘さ控えめ:シャリの砂糖をやや減らす、または酢をほんの少し強める。

- 濃すぎ対策:タレに浸しすぎたら、切り身をペーパーで軽く押さえると塩味が和らぎます。

お土産・家庭での広がり

青唐辛子入りの“べっこう醤油”や青唐辛子醤油漬は土産品としても人気。刺身醤油の代わりや冷奴・焼き魚の味付けなど、日常の食卓でも活躍します。

安全に楽しむために

生もののため当日中に食べ切るのが基本。仕込み〜提供まで冷蔵管理を徹底し、調理器具・手指は清潔に。残りを翌日に持ち越すことは避けましょう。

この節の要点

- 甘いシャリ×ピリ辛ヅケの対比が最大の魅力。

- 形は握り/丼/お茶漬けと多彩。

- 辛さは青唐辛子の設計と漬け時間で自在に調整。

- わさび不使用が“島のスタイル”。衛生と温度管理でおいしさが際立つ。

「島寿司」との違い(八丈島などとの比較)

同じ“島のヅケ寿司”でも、べっこう寿司(伊豆大島)と島寿司(八丈島ほか)は、辛味の設計/シャリの甘さ/タレの風味/ネタの顔ぶれで個性がはっきり分かれます。旅行先で食べ比べると、島ごとの文化が味に表れ、違いが一層鮮明に感じられます。

辛味(青唐辛子 vs. からし)

- べっこう寿司:青唐辛子を漬けダレに刻んで使うのが核。わさびもからしも使わず、清涼感のある辛さが魚の甘みを引き立てます。辛さは量・種の有無・漬け時間で微調整。

- 島寿司:練りがらしが辛味の主役。わさびの代替として定着し、鼻に抜けるシャープな刺激が特徴。からしはダレに溶く/握りの間に塗るなど店ごとに流儀があります。

シャリ(甘さの度合い)

- べっこう寿司:やや甘め〜標準の酢飯。ピリ辛のヅケを受け止めつつ、甘さは控えすぎず強すぎずの設計が多い。

- 島寿司:砂糖多めで甘い酢飯が一般的。八丈島では甘みをしっかり利かせ、ちらし風の盛りつけや島のりの併用など、島らしい要素が加わることも。

タレ(風味の方向性)

- べっこう寿司:醤油+みりん+酒+砂糖+青唐辛子。漬けで琥珀色(べっこう色)が際立ち、艶やかな見た目に仕上がるのがアイデンティティ。

- 島寿司:醤油+みりん(+酒)が骨格で、練りがらしの使い方が味を決める要素。漬けの強弱や塗り方で香りと刺激の出方が変わります。

ネタ(魚種の傾向)

- べっこう寿司:メダイ、ブダイ、ササヨ、マダイ、キンメダイ、カンパチなど白身中心。時季や水揚げでマグロ・カツオなど赤身も加わることあり。

- 島寿司:各島の近海魚が主役。八丈島ならハマトビウオ、メダイ、カンパチ、ハチビキなど、“その日の地物”が顔を揃えます。島のりなど海藻類が薬味として登場することも。

まとめ表(べっこう寿司 vs. 島寿司)

| 観点 | べっこう寿司(伊豆大島) | 島寿司(八丈島ほか) |

|---|---|---|

| 辛味 | 青唐辛子(わさび・からし不使用) | 練りがらし(わさび不使用) |

| シャリ | やや甘め〜標準 | 砂糖多めで甘い |

| タレ | 醤油+みりん+酒+砂糖+青唐辛子|琥珀色がアイコン | 醤油+みりん(+酒)+からしの使い分け |

| ネタ | 白身中心(メダイ・ブダイ・ササヨ・マダイ・キンメ・カンパチ等)+時に赤身 | 近海魚(例:ハマトビウオ・メダイ・カンパチ・ハチビキ等)+島のり |

現地での“食べ分け”ヒント

- 辛味の質で選ぶ:キレの良い青唐辛子を楽しむなら伊豆大島のべっこう寿司、からしのふくらむ刺激を味わうなら八丈島の島寿司。

- 甘辛バランスで選ぶ:甘い酢飯とのはっきりしたコントラストを求めるなら島寿司、ピリ辛×甘めの調和を楽しむならべっこう寿司。

- 見た目で選ぶ:艶やかなべっ甲色のネタに惹かれるならべっこう寿司、島のりや盛り付けの個性を楽しむなら島寿司。

どこで食べられる?・買える?(現地・都内・通販)

伊豆大島で味わう(名店の例)

- 寿し光(元町港近く)

漁港直送の地魚が看板。ネタの鮮度と“べっ甲色”の艶が際立つ一皿。季節で魚種が入れ替わるため、盛り合わせの内容が変化します。 - 港鮨(波浮港エリア)

べっこう寿司の完成度に定評。からみ・甘み・漬け時間の設計が緻密で、食べ比べに最適。 - 大関寿司(波浮港近く)

新鮮なネタとボリューム感が魅力。丼・盛り合わせなど提供形態も幅広い。 - 一峰(岡田港近く)

観光客・地元客ともに親しまれる一軒。やや甘めのシャリにピリ辛のヅケがよく映えます。 - そのほか:つばき寿司、海鮮茶屋 寿司光 など。

仕入れや仕込みで魚種・辛さ・甘さ・ツメ(煮詰め)の有無が変わるため、食べ歩き・食べ比べが楽しいエリアです。

現地のコツ:売切れ・臨時休業・時化で提供状況が変わることがあります。ピーク期は予約か早めの来店、ネタ切れ時の代替案(丼・別ネタ)も想定すると安心です。

都内で買う(竹芝・東京駅 など)

- 竹芝桟橋:伊豆大島直送のべっこう寿司/べっこう丼弁当が並ぶことがあります。乗船前後の“旅の締め(始まり)”に便利。

- 東京駅(駅弁・催事コーナー等):時期や催事で「大島」「伊豆諸島」を冠したべっこう寿司・ズケ丼・関連品が登場することがあります。

都内購入の注意:入荷は不定期。催事・曜日・時間帯で在庫が変動するため、当日朝の入荷情報や売場スタッフへの確認が確実です。

通販・お土産で楽しむ

- べっこう醤油/漬けだれ:自宅で刺身を漬けるだけで“べっこう風”を再現。青唐辛子の量で辛さを調整できます。

- べっこう寿司セット:ネタ・タレ・ご飯(またはシャリ用合わせ酢)がセットになった商品も。クール便推奨、到着後は当日〜翌日目安で。

- 島土産:青唐辛子入り醤油、青唐辛子の醤油漬、島海苔などは刺身醤油や冷奴、焼魚にも応用可。

“食べ比べ”の視点(現地&都内・通販共通)

- 辛味の質:青唐辛子の清涼感/辛さの立ち上がり・余韻。

- 甘みの設計:シャリの甘さとタレのみりん・砂糖のバランス。

- 漬け時間:短時間で“生感”を残すか、やや長めで“しっとり旨み”に寄せるか。

- ネタ違い:メダイ・ブダイ・キンメ・カンパチ…白身の違いで表情が変わる。時にマグロ・カツオも。

持ち帰り・旅の実務メモ

- 保冷最優先:保冷剤・保冷バッグ必携。船・高速船・飛行機の手荷物規定も事前確認。

- 消費期限:生もののため当日中が原則。長距離移動時は丼・弁当仕様やタレ・醤油のみの持ち帰りが現実的。

- 現地ランチ→竹芝夕便の流れなら、現地で食べて、醤油や土産を購入が安心です。

この節の要点

- 本格派は現地の専門店が最適。店ごとに辛さ・甘さ・漬け時間に個性。

- 都内(竹芝・東京駅)や通販でも入手・再現は可能だが、入荷は不定期。

- 自宅ではべっこう醤油や漬けだれで再現性が高く、食べ比べは“辛味×甘み×ネタ×漬け時間”が鍵。

英語で紹介するべっこう寿司(Travelers’ Guide in English)

Bekko Sushi: Izu Oshima’s Spicy Local Sushi

Bekko Sushi is a specialty from Izu Oshima Island (Tokyo). Fresh white fish is marinated in soy sauce with local green chili peppers, turning the surface into a glossy amber “tortoiseshell” color. The flavor is a bright chili kick balanced by slightly sweet vinegared rice—simple, vivid, and memorable.

What makes it unique

- No wasabi: heat comes from green chili (shima togarashi).

- Island-born technique: chili soy marinade helped preserve fish in a warm climate.

- Look & taste: amber sheen, clean spiciness, and gentle sweetness from the rice.

Where to try

- Best experienced on Izu Oshima at local sushi shops (e.g., Minato Sushi, Sushikou).

- In Tokyo, you may occasionally find Bekko Sushi/Bekko-zuke bowls around Takeshiba Pier or Tokyo Station during events.

- Souvenirs: bottles of “Bekko” chili soy sauce to recreate the flavor at home.

How to order (useful phrases)

- “Bekko Sushi” / “Bekko-zuke Bowl”

- “Spicy green chili soy–marinated white fish on sweet rice.”

- “No wasabi, please—it already has chili.”

Tips

- If you’re spice-sensitive, ask for less chili or a shorter marinade.

- Great with hot tea or a dry sake.

- Also delicious as a light chazuke—pour hot tea over the bowl.

One-liner for menus or captions:

“Bekko Sushi — marinated spicy white fish on sweet rice; the must-try taste of Izu Oshima.”

まとめ(文化的価値と現代的広がり)

- 核となる定義:伊豆大島発祥。青唐辛子醤油に漬けた魚をやや甘めの酢飯に合わせる、艶やかなべっ甲色が目印の郷土寿司。

- 成り立ち:冷蔵の乏しい離島で育まれた保存と味付けの知恵。青唐辛子は殺菌性と辛味の両面で機能し、島らしい風味を形成。

- 三位一体の設計:

- ネタ=地の白身が主役(季節で赤身も)。

- タレ=醤油・みりん・酒・砂糖+青唐辛子で辛味と艶を。

- シャリ=甘めに整え、ピリ辛を受け止める。

- 魚と季節:メダイ・ブダイ・ササヨ・マダイ・キンメ・カンパチ等が中心。“その日の地物”を柔軟に生かすのが流儀。

- 家庭再現の勘どころ:短時間漬けを基本に、厚み×脂×時間で微調整。シャリは人肌・甘め、衛生は低温一貫。

- 食べ方の多様性:握り・丼・お茶漬けまで。わさびを使わず青唐辛子で辛味を設計。ペアリングは熱いお茶/辛口の酒が好相性。

- 島寿司との違い:伊豆大島は青唐辛子、八丈島などは練りがらし。シャリの甘さやタレの方向性、使う魚で個性が分かれる。

- 入手と体験:現地の名店が最良だが、竹芝・東京駅の催事や通販、べっこう醤油での再現でも楽しめる。

- 海外向け説明:

“Bekko Sushi — marinated spicy white fish on sweet rice; the must-try taste of Izu Oshima.”

結論:べっこう寿司は、島の自然・暮らしの知恵・美意識が一体となって生まれた“食の風景”。いまも家庭や店ごとの配合・漬け時間で個性が磨かれ、伝統を守りながら更新され続ける、伊豆大島の象徴的な一皿です。

参考文献・参考サイト(べっこう寿司)

総合解説・郷土料理・辞典系

- ご当地情報局 – 伊豆大島の郷土料理「べっこう寿司」でワサビの代わりに使われるのは?

https://gotouchi-i.jp/tokyo-bekkouzushi/ - VISIPRI 食の用語集「べっこう寿司」

https://visipri.com/foodservice-dictionary/1153-BekkouZushi.php - 郷土料理ものがたり「東京都 べっこうずし(伊豆大島)」

http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/1641.html - Story of Japanese Local Cuisine “Bekko Sushi”

http://kyoudo-ryouri.com/en/food/1641.html - Wikipedia「島寿司」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%AF%BF%E5%8F%B8

観光・公式ガイド・地域情報

- 伊豆大島ナビ「べっこう寿司」

https://oshima-navi.com/gourmet/bekko01.html - Tokyo Islands(東京都島しょ)総合サイト(Izu Oshima)

https://tokyoislands.jp/oshima - Tokyo Islands “Minato-Sushi: Sushi and ‘Bekko’ Sushi Made From Local Catch. A must try!”

https://tokyoislands.jp/post/eating_out/minato-zushi-oshima-island - Tokyo Islands 公式パンフ(PDF, 2022)

https://www.shimajiman.metro.tokyo.lg.jp/pdf/Tokyo_Islands_2022_web.pdf - 多摩観光連盟 資料(PDF:寿司/明日葉/くさや)

https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/904/p90-91_sushi_ashitaba_kusaya.pdf - Japan Travel by NAVITIME “Izu Oshima Guide”(英)

https://japantravel.navitime.com/en/area/jp/guide/NTJtrv1247-en/ - att.JAPAN “Izu Oshima”(英)

https://att-japan.net/en/297-2/ - Japan Rail Club “Izu Oshima – Tokyo’s Island Escapade”(英)

https://www.japanrailclub.com/izu-oshima-tokyo-idyllic-island-escapade/ - 国土交通省 観光庁:クルーズ寄港地(東京・伊豆諸島関連)(英)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/detail/117/index.html - Marurun Japan “Izu Oshima – The nearest island …”(英)

https://marurun-japan.com/2019/06/19/izu-oshima-the-nearest-island-from-the-center-of-tokyo-part-1/

メディア・読み物・コラム

- dancyu – べっこう寿司になる怪魚|怪魚の食卓㊸ #ブダイ

https://dancyu.jp/read/2021_00004250.html - ソトコト – 【東京都・伊豆諸島 べっこう】べっこう色の刺身。からしを使うお寿司。

https://sotokoto-online.jp/sotokoto_pen_club/26158 - HOT PEPPER グルメ メシ通 記事

https://www.hotpepper.jp/mesitsu/entry/ibp/1602007 - マイナビニュース「べっこう寿司」

https://news.mynavi.jp/article/20151028-bekkouzushi/ - Travel Road(伊豆大島ローカルグルメ紹介)

https://travelroad.co.jp/izu/blog/izu-oshima-local-gourmet/

https://travelroad.co.jp/izu/blog/izu-gourmet/ - さかなと。(コラム)

https://sakanato.jp/576/

https://sakanato.jp/1628/ - 雑学工房「島寿司」

https://www.zatugaku.work/entry/sima - NOTE 記事(体験記・紹介)

https://note.com/rknd424/n/n0ac91bbd99da

https://note.com/kanayan19861121/n/n28f90526f2b0

https://note.com/yagi_g_note2023/n/na0bc7b5f02c4 - CAMPFIRE プロジェクト紹介(関連情報)

https://camp-fire.jp/projects/819254/view - じゃらん(グルメ・店舗情報)

https://www.jalan.net/gourmet/gmn_0000000770/

レシピ・作り方(一次情報・再現手順)

- 東京愛らんど レシピ – 簡単!手作りべっこう寿司

https://www.tokyoislands-net.jp/shop/recipes/15095/ - PRIDE FISH レシピ – ブリのべっこう寿司

https://www.pride-fish.jp/recipe/detail.php?pk=1584318774 - 釣り人Online -【レシピ】ピリッと美味しいべっこう漬け【料理】」

https://web.tsuribito.co.jp/cooking/bekkou - イトーヨーカドー 顔が見える食品。レシピ – かんぱちのべっこう寿司

https://look.itoyokado.co.jp/kao/recipe/recipe_page.php?recipe_id=5841 - YouTube(家庭向け調理手順例)

https://www.youtube.com/watch?v=X7Dem1VgLOc - Marukome「発酵美食」- 伊豆大島 べっこう寿司

https://www.marukome.co.jp/marukome_omiso/hakkoubishoku/20181220/10398/

店舗・入手情報・グルメまとめ

- 食べログまとめ(伊豆大島の寿司!島名物・べっこう寿司の人気店など6選)

https://tabelog.com/matome/22849/ - 食べログ(個別口コミ例:東京・竹芝周辺など)

https://tabelog.com/tokyo/A1331/A133101/13130360/dtlrvwlst/B111446712/ - Retty(エリア:伊豆諸島 寿司)

https://retty.me/area/PRE13/ARE314/SUB31401/LCAT2/CAT30/ - 株式会社 大島物産「海鮮茶屋 寿し光」(店舗情報)

https://www.oshima-bussan.com/sushikou/ - おしんドローンスクール【大島観光】大島のオススメお寿司屋さん5選

https://odschool.jp/%E3%80%90%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%80%91%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%81%8A%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E5%B1%8B%E3%81%95%E3%82%93%EF%BC%95%E9%81%B8/ - 自由気ままにアンザイレン(港鮨 紹介記事)

https://www.anzairen.com/entry/minatozusi6-5-21

研究・資料(PDF 等)

- 東京都立大学(TMU)関連資料:伊豆大島(PDF)

https://tmu-mi6up.fpark.tmu.ac.jp/file10/10701%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%A4%A7%E5%B3%B61(Japanese).pdf

英語の解説・トラベル向け情報

- Food in Japan “Bekko Sushi”(英)

https://www.foodinjapan.org/kanto/tokyo-en/bekko-sushi/ - att.JAPAN / Japan Rail Club / Navitime(上掲の各英語ページ)

※該当 URL は「観光・公式ガイド」節を参照。

コメント