浜松のうなぎの蒲焼

「浜松」、「浜名湖」といえば「うなぎの蒲焼」が有名です。

日本のうなぎ養殖の先駆けとなった浜名湖周辺地域は、かつて全国生産量の約7割を占めた一大産地でした。

現在では他県に生産量の首位を譲っていますが、高度な養殖技術と恵まれた自然環境のもと育てられた浜名湖のうなぎは、今もなお地域の名物としての地位を確立しています。

浜松市には数多くのうなぎ料理店があり、浜松うなぎ料理専門店振興会には市内の32店舗が加盟。

浜松駅では駅弁としてのうなぎ弁当も販売され、手軽に本格的な蒲焼を楽しむことができます。

2009年〜2011年にはうなぎ蒲焼の購入額全国1位を記録するなど、浜松市は「うなぎの町」としての存在感を放ち続けています。

うなぎの蒲焼の誕生と歴史

日本人とうなぎの関わりは非常に古く、縄文時代の遺跡からうなぎの骨が出土していることから、すでにこの頃から食用としていたことがわかっています。

奈良時代には『万葉集』に「武奈伎(むなぎ)」として登場し、滋養強壮や夏バテ防止の食材として珍重されていました。特に大伴家持の歌に詠まれるなど、うなぎは古くから健康に良い食べ物と認識されていたようです。

うなぎを蒲焼きにするという調理法の起源は、室町時代にさかのぼります。当時は、うなぎをぶつ切りにして串に刺し、味噌や酢を用いて焼いた素朴な料理でした。このころの調理法は現在のものとは大きく異なっており、丸ごと串刺しにした形状が水辺に生える植物「蒲(がま)の穂」に似ていることから、「蒲焼(かばやき)」という名称が生まれたとされています。

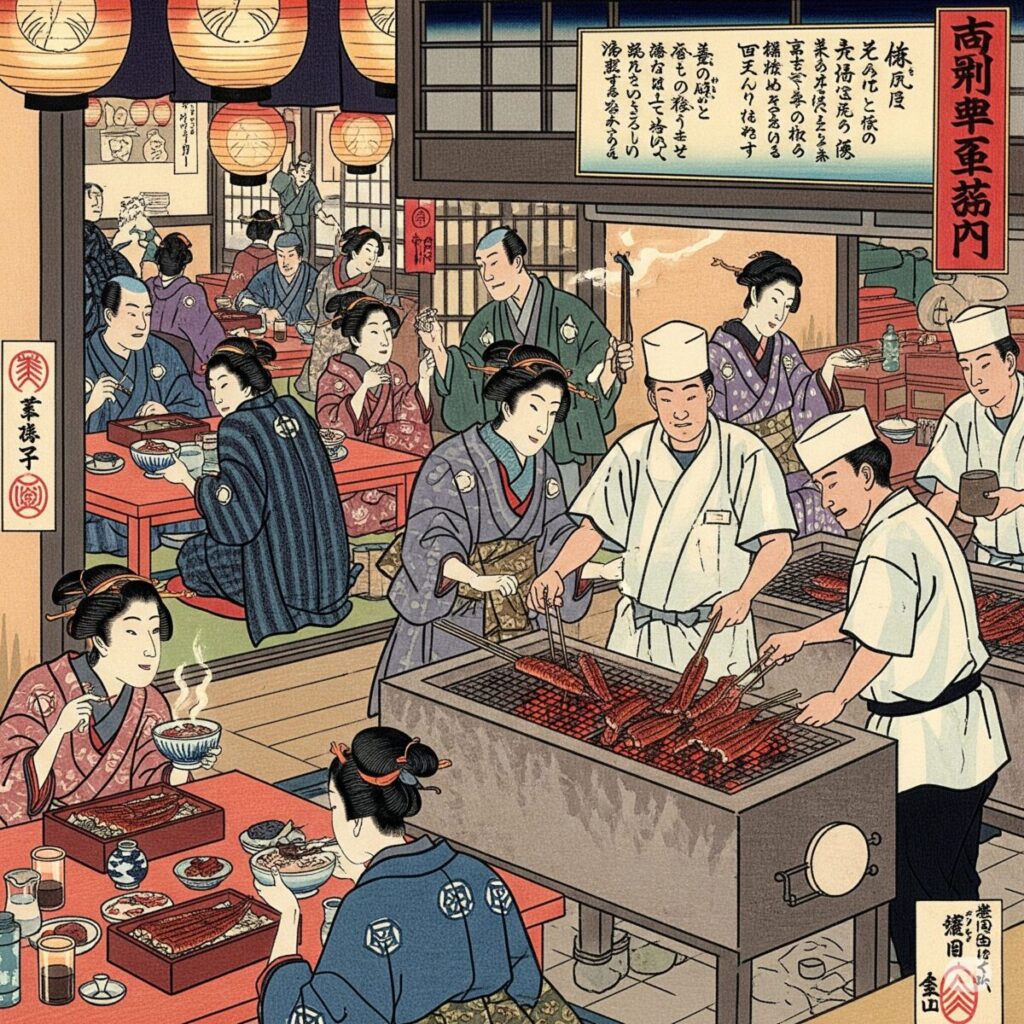

その後、江戸時代に入ると、うなぎの蒲焼は一大ブームを迎えます。江戸の町では料理屋や屋台などでうなぎの蒲焼が広く提供され、庶民の間でも一般的な料理となりました。1852年には「江戸前大蒲焼番付」が作られ、うなぎ店の人気ランキングが話題になるほどの盛況ぶりでした。

特に元禄時代(1700年頃)には、現在の蒲焼に近い調理法――うなぎを開いて中骨を取り、串を打って焼く技法が確立されます。当初は味噌や酢で味付けされていましたが、次第に醤油・みりん・酒・砂糖などを用いた照りとコクのある特製ダレが生まれ、蒲焼の味が一層引き立てられるようになりました。

また、江戸では脂の多いうなぎをさっぱりと食べるために、「白焼き→蒸す→タレをつけて焼く」という工程が加えられ、ふっくらとした柔らかい蒲焼が完成。蒸す工程には高度な技術が必要だったため、職人の技が光る専門店が多数誕生し、蒲焼は江戸の食文化を代表する料理となっていきました。

調理法の地域的な違いもこの頃から定着しました。江戸(関東)では武士文化の影響で「背開き」が好まれた一方、大阪(関西)では「腹を割って話す」商人文化にちなんで「腹開き」が主流に。また、関西では蒸さずにそのまま焼くスタイルが一般的で、香ばしく歯ごたえのある蒲焼が親しまれました。

明治時代に入ると、1891年に静岡県浜名湖周辺で原田仙右衛門が、1900年には服部倉次郎が本格的なうなぎの養殖池を開設し、うなぎの生産が飛躍的に拡大。浜名湖は温暖な気候、良質な地下水、稚魚(シラスウナギ)の確保、餌の豊富さなどにより、日本初の大規模うなぎ養殖地としての地位を確立しました。

現代では、「浜名湖うなぎ」としてブランド化が進み、関東風・関西風の両方の蒲焼が楽しめる貴重な地域としても知られています。

このように、うなぎの蒲焼は日本の歴史と食文化に深く根ざした伝統料理であり、浜松・浜名湖地域はその発展を支えてきた重要な土地のひとつなのです。

うなぎの蒲焼の歴史と文化の進化

| 時代 | 主な出来事・背景 | 調理法・特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 縄文時代 | 遺跡からうなぎの骨が出土 | 食用にしていたと考えられる | 日本人とうなぎの関わりの始まり |

| 奈良時代 | 『万葉集』に「武奈伎」として登場 | 滋養食として認識 | 夏バテ防止として食されていた |

| 室町時代 | 蒲焼の原型が出現 | ぶつ切り+串焼き、味噌や酢で味付け | 「蒲の穂」に似た形が語源 |

| 元禄時代(1700年頃) | 現在の割き・串焼きスタイルが登場 | 味噌・酢中心の味付け | まだタレ文化は未発展 |

| 江戸時代 | 蒲焼が大流行、庶民の食文化に定着 | 関東風(蒸し)と関西風(直火)が分化 | 「江戸前大蒲焼番付」が登場 |

| 明治時代 | 浜名湖でうなぎ養殖が本格化 | 天然から養殖へ移行 | 服部倉次郎、原田仙右衛門が草分け |

| 現代 | 全国的に普及し地域ブランド化 | 関東風・関西風どちらも存在 | 「浜名湖うなぎ」としてブランド化 |

関東と関西の違い

うなぎの蒲焼は、関東と関西で調理方法が異なるのが特徴です。

関東風と関西風の蒲焼きの違い

| 項目 | 関東風(江戸) | 関西風(上方) |

|---|---|---|

| 開き方 | 背開き(武士文化:切腹を避けるため) | 腹開き(商人文化:「腹を割って話す」) |

| 蒸す工程 | あり(白焼き→蒸し→タレ焼き) | なし(直火で焼く) |

| 食感 | 柔らかくふっくら | 香ばしく歯ごたえあり |

| タレ | 醤油・みりん・酒・砂糖など | 同様かやや甘め |

| 地域 | 関東圏(東京・埼玉など) | 関西圏(大阪・京都など) |

| 浜松・浜名湖 | 関東風が主流だが関西風を出す店もあり、両方楽しめる地域 | |

関東では武士文化(切腹を嫌う)から背開きが主流となり、関西では商人文化(腹を割って話す)の影響で腹開きが一般的になったとされています。

浜松はちょうど東西の中間地点に位置し、関東風・関西風の両方の蒲焼が楽しめる珍しい地域です。

市内の多くの店では関東風を提供していますが、関西風や両方のスタイルを選べる店も多数存在します。

うなぎの料理法

蒲焼以外にも、うなぎは様々な調理法で楽しまれています。

- 白焼き

- うな重/うな丼

- ひつまぶし

- 肝焼き・肝吸い

- 鰻巻き

- かぶと焼き

- うなぎ茶漬け

- うなり寿司

- 半助(頭・骨の煮付け)

- 握り寿司

- せいろ蒸し

- フライ

そして忘れてはならないのが「ぼくめし」です。これは浜名湖周辺の養鰻場で、大きくなりすぎて出荷できない「ぼく(=規格外の大うなぎ)」を使った炊き込みご飯で、ごぼうと一緒に炊くことで臭みを抑えた、地元独自の郷土料理です。

うなぎの養殖

日本のうなぎ養殖は1879年(明治12年)東京深川で始まりました。

1891年には原田右衛門が浜名湖周辺(現・湖西市)で本格養殖を開始。さらに服部倉次郎が同年に浜松市で8haの養殖池を開設し、浜名湖は日本初の大規模養殖地として発展します。

養殖が盛んになったのは:

- 稚魚(シラスウナギ)の豊富な漁獲

- 浜名湖周辺の温暖な気候と豊富な地下水

- 交通の便がよく市場への流通が容易

といった地理的要因も大きく、昭和中期には全国の7割のうなぎが静岡県産という時代もありました。

近年では鹿児島、愛知、宮崎に生産量は譲っていますが、浜名湖産うなぎは今も高品質で知られ、トレーサビリティ管理が徹底された安全な食材として評価されています。

美味しいうなぎの蒲焼の温め方

家庭で蒲焼を美味しく温めるには、以下の方法がおすすめです:

- 食べやすい大きさにカットし、熱湯をかけて脂と臭みを落とす

- キッチンペーパーで水気を取る

- フライパンに蒲焼を入れ、酒を少々ふってフタをし蒸し焼きに

- 最後に蒲焼のタレをかけて温め直すと、ふっくら柔らかく仕上がります

うなぎの蒲焼のタレの作り方

家庭でも簡単に作れる基本のタレは以下の材料で:

- 酒:50ml(煮切ってアルコールを飛ばす)

- 醤油:50ml

- 砂糖:大さじ2~3

中火で10分ほど煮詰めると、とろみのある本格タレが完成します。みりんを加えると甘みと照りが増します。

浜松・浜名湖のうなぎの名店

浜松市には老舗から新鋭まで、多くのうなぎ料理専門店があります。

- うなぎ藤田(浜松駅前・本店)

- 八百徳本店・駅南店

- 丸浜(漁協直営)

- あつみ(創業100年以上)

- 志ぶき(多彩なうなぎ料理)

- かねりん鰻店(創業67年)

- 本場備長炭火焼 うな炭亭

- 清水家(三代続く老舗)

- 関西風専門の炭焼うな吉、鰻丸(まんまる)など

観光客から地元の常連まで愛されており、蒲焼の味を比較するのも浜松観光の楽しみの一つです。

うなぎの栄養と郷土文化

うなぎはビタミンB1・A・D・Eが豊富で、夏の疲労回復、視力の健康維持、滋養強壮に効果的とされ、「土用の丑の日」に食される文化もここに由来します。

浜松・浜名湖では、うなぎが日常の食卓に根付いているだけでなく、地域を支える伝統産業・観光資源としても重要な存在です。

まとめ

浜松・浜名湖のうなぎの蒲焼は、単なる美味しい料理にとどまらず、

- 日本のうなぎ養殖の発祥地

- 関東・関西両方の文化が交差する独特の蒲焼文化

- 地元ならではの郷土料理「ぼくめし」

- 高品質な養殖と地元消費の結びつき

という側面を併せ持つ、日本の郷土料理の中でも特に文化性の高い一品です。

うなぎの蒲焼の通信販売【楽天市場】

うなぎの蒲焼の関連動画

📚 参考文献・資料一覧

🔸歴史・語源・文化に関する資料

- 『食材魚貝大百科(平凡社)』

うなぎの生態、食文化、調理法の歴史的変遷について記載。 - 『和食文化の世界遺産登録と食文化史』(農林水産省 和食文化発信事業)

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/

うなぎの蒲焼を含む伝統的調理技術と地域文化の関係を整理。 - 『万葉集』現代語訳と注釈(武田祐吉訳など)

「武奈伎(むなぎ)」の語句と当時の食習慣についての記録。 - 国立国会図書館デジタルコレクション『守貞謾稿』

江戸時代の食文化・料理法の記述あり。「蒲焼」の語源や販売形態に関する一次資料。 - 『うなぎ文化研究会』資料

https://www.unagi-ken.jp/

江戸と上方の蒲焼の違い、開き方や蒸しの技術解説など。

🔸浜名湖・浜松地域の情報に関する資料

- 浜松市観光・地域資源情報サイト「浜松・浜名湖だいすきネット」

https://hamamatsu-daisuki.net

うなぎ養殖の歴史、地域の郷土料理「ぼくめし」などの紹介。 - 浜名湖うなぎ養魚漁業協同組合(浜松市西区)公式サイト

https://www.hamana-unagi.com

浜名湖の養殖の特徴やブランド化の経緯についての情報。 - 『静岡のうなぎ養殖のはじまり』静岡新聞記事アーカイブ

原田仙右衛門・服部倉次郎に関する歴史的背景の解説。

🔸料理法・関東風・関西風の違いに関する資料

- 『うなぎ屋に聞いた!蒲焼の秘密』(NHK おはよう日本/特集)

関東と関西の調理工程の違い、歴史的背景の紹介。 - 農林水産省「うなぎ料理の地域的特徴」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/attach/pdf/

地域別うなぎ料理の違いや郷土料理としての解釈。 - 書籍『うなぎ:江戸前の食文化をたどる』(講談社現代新書)

著者:村井康彦|ISBN: 9784062881572

関東・関西のうなぎ文化と調理技術の歴史的考察。

コメント