1. 切り干しいもとは?|日本の伝統保存食

切り干しいもは、蒸したサツマイモを薄く切って天日干しした日本の伝統的な保存食品で、別名「干しいも」「乾燥いも」「甘藷切干(かんしょきりぼし)」などとも呼ばれます。砂糖などを加えずとも、素材そのものの甘みが引き立つ素朴で滋味深い味わいが魅力で、長く日本人の間食や保存食として親しまれてきました。

かつては農家の冬場の副収入源や自家保存用食品として各地で作られていましたが、特に静岡県の御前崎市が発祥の地とされており、後に茨城県を中心とした地域で一大産地化が進み、今日では全国の約9割を茨城県が生産しています。

現在では、栄養価の高さや自然派志向の高まりもあり、健康志向のおやつや自然食ブームの中でも注目を集めており、素朴ながらも現代の食文化において再評価されている伝統食品のひとつです。

「切り干しいも」は単なる乾物ではなく、各地域に根ざした製法や文化、風土が反映された郷土料理としても位置づけられます。特に、静岡の発祥文化と茨城の産業的発展という二つの地域的背景が融合することで、現在の干しいも文化が形成されています。

2. 切り干しいもの特徴と魅力

切り干しいもは、サツマイモを蒸してから乾燥させただけというシンプルな加工食品でありながら、実に奥深い味わいと魅力を備えた日本の伝統食です。近年では自然食品や健康志向の高まりとともに、幅広い世代に再評価されており、その人気の理由は以下のような多彩な特徴にあります。

自然な甘さと奥深い味わい

切り干しいもは砂糖や添加物を一切使用していないにもかかわらず、サツマイモ本来の自然な甘みと旨味がぎゅっと凝縮されています。蒸してから乾燥させることで、水分が飛び、甘みが増すため、しっかりとしたコクと深みのある素朴な味わいが楽しめます。噛むごとににじみ出るやさしい甘さは、まさに昔懐かしい味そのものです。

豊富な栄養価と健康効果

干しいもは、食物繊維、カリウム、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB1などを豊富に含み、美容や健康維持、整腸作用にも効果的な食品として知られています。乾燥することで栄養素が濃縮されるため、少量でも栄養価の高い健康的なおやつとして注目されています。

幅広い世代が安心して楽しめる

切り干しいもは無添加・自然素材の食品であるため、小さなお子さまから高齢者まで安心して食べることができます。噛み応えのある食感は、咀嚼力を高めたい方にも適しており、家庭のおやつや補食として世代を問わず愛されています。

多彩な食感と品種・形状のバリエーション

使用されるサツマイモの品種(紅はるか、シルクスイート、安納芋など)や加工方法の違いによって、「ねっとり」「しっとり」「ホクホク」といった様々な食感が楽しめます。形状にも「平干し(スライス状)」「丸干し(丸ごと干したもの)」などがあり、それぞれの個性が味わいに表れます。食べ比べを楽しむファンも多く、まさに選ぶ楽しみのある郷土食品です。

天日干しによる独自の風味

昔ながらの天日干しや、時間をかけてじっくりと乾燥させる伝統製法によって生み出される、香ばしさと深みのある風味・食感は、機械乾燥では得られない切り干しいもならではの魅力です。製造方法によって風味に個性が出るのも、郷土料理としての奥行きを感じさせる要素です。

食べ比べ・贈り物としての魅力

切り干しいもは産地や農家、加工法によって味や風味が異なるため、まるでワインやチーズのように食べ比べの楽しみがあります。また、季節によって仕上がりが変化するため、旬の味わいを贈るギフトとしても人気があります。

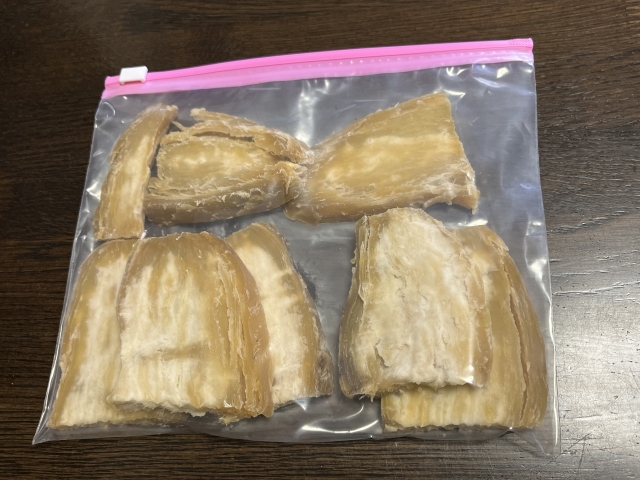

保存性の高さと手軽さ

乾燥食品であるため常温である程度の期間保存が可能で、冷凍保存すればさらに長持ちします。個包装やチャック袋入りの製品も多く、携帯や保存にも便利。忙しい日常でも手軽に栄養補給できる利便性も、支持される理由の一つです。

3. 歴史と由来|静岡発祥から全国へ

切り干しいも(干しいも)は、現在では日本各地で親しまれる伝統的な保存食ですが、その起源は静岡県御前崎市にあります。約200年前の江戸時代後期、この地で生まれた製法が全国に広まり、今日の干しいも文化を築き上げてきました。

静岡県御前崎が発祥の地

1824年(文政7年)、遠江国白羽村(現在の静岡県御前崎市)に住む農家・栗林庄蔵(くりばやし しょうぞう)が、「煮切干し法(にきりぼしほう)」という干しいもの原型ともいえる製法を考案したのが、切り干しいもの始まりとされています。

この製法は、サツマイモを茹でてから薄く切り、天日干しするというもので、保存性が高く、自然な甘みを活かした食品として地元の農家に受け入れられていきました。

サツマイモ伝来の背景|薩摩から御前崎へ

そもそも御前崎でサツマイモが広まった背景には、薩摩藩(鹿児島県)との縁があります。江戸時代、御前崎沖で遭難した薩摩藩の船を、地元の庄屋・大澤権右衛門が救助しました。その返礼として、薩摩からサツマイモとその栽培技術が伝えられ、以後この地域での栽培が広まったとされています。

このように、薩摩から伝わった芋文化と、静岡の風土、そして農家の工夫が融合して生まれたのが「切り干しいも」なのです。

明治期から茨城県へ伝播し、日本一の生産地に

明治時代に入ると、静岡で確立された干しいもの製法が、気候や土壌条件の似た茨城県那珂湊や阿字ヶ浦(現在のひたちなか市)に伝わります。海風と冬の冷涼な気候、砂地の畑という好条件が揃っていたこともあり、茨城でも品質の高い干しいもの生産が盛んになりました。

特に昭和中期以降には、茨城県が生産の中心地として発展し、現在では全国の約9割の干しいもを茨城県が生産するまでになりました。現在の「干しいも=茨城県」というイメージは、こうした歴史の流れによるものです。

発祥地・御前崎に残る伝統と変化

一方で発祥の地である静岡県御前崎市でも、今なお伝統的な製法を守りながら干しいもが作られています。使用される品種には、「細蔓(ほそづる)」「飯郷(はんごう)」「泉13号」などの地元ゆかりの品種があり、甘さよりも素朴な味わいや食感を大切にした干しいもが多いのが特徴です。

また、近年は消費者ニーズに応じて、茨城県と同様に紅はるかやシルクスイートなど甘みの強い新品種も取り入れる動きが進んでおり、伝統と現代の融合が図られています。

4. 材料と作り方|家庭でも作れる干しいも

切り干しいも(干しいも)は、特別な設備や調味料を使わず、ご家庭でも比較的簡単に作ることができる日本の伝統保存食です。素材の持ち味を生かした素朴な味わいは、手作りならではの魅力にあふれています。

材料

- さつまいも

- 品種例:紅はるか、シルクスイート、安納芋など。

- しっとり系・ねっとり系の品種が干しいもに適しており、乾燥後もやわらかく甘みが際立ちます。

- (必要に応じて)水

※可能であれば、収穫後1カ月ほど追熟させたさつまいもを使うと、でんぷんが糖に変わり、より甘みが強くなります。

基本的な作り方

① さつまいもの下処理

土をよく洗い落とし、芽がある場合は取り除きます。できれば収穫後しばらく寝かせた熟成いもを使うと、甘みとコクが増します。

② 蒸す(またはゆでる)

皮付きのまま、さつまいもを1〜2時間ほどじっくり蒸します。竹串がスッと通るほどやわらかくなればOK。蒸し器がない場合は、大鍋での蒸し焼きや茹ででも代用できます。

③ 皮をむく

蒸した芋が熱いうちに皮をむくと、きれいに皮がはがれます。冷めると皮がくっついてむきにくくなるため、手早く行うのがコツです。

④ カットする

縦に1cm弱の厚さにスライスします。細長く切っても、丸ごと干す「丸干し」にしてもかまいません。形状によって食感や仕上がりが変わるため、お好みで選びましょう。

⑤ 干す

ザルやネットの上に重ならないように広げて天日干しします。目安は2〜5日間で、乾燥具合は天候や季節によって異なります。夜間や雨天時は屋内に取り込むなど、湿気を避けるのがポイントです。

簡単アレンジ|家庭向けの工夫

天日干しが難しい場合は、オーブンや魚焼きグリル、電子レンジの乾燥機能などを活用して室内で仕上げる方法もあります。たとえば、100℃程度のオーブンで約1時間加熱乾燥させることで、手軽に干しいも風のおやつが作れます。

作る際のポイントと注意点

- 干しはじめの時期は、空気が乾燥している秋冬が理想です。湿気が多い時期はカビの原因になりやすいため注意しましょう。

- 干し過ぎると硬くなるため、お好みのやわらかさで取り込むことが大切です。

- 保存は、乾燥後にラップで包んだり密閉袋に入れ、冷蔵や冷凍で保存できます。

- 表面に出る「白い粉」は糖分の結晶であり、カビではありません。安心してお召し上がりいただけます。

まとめ

切り干しいもは、材料はシンプルに「さつまいも」だけ。蒸して、切って、干すという自然な工程で、どなたでも気軽に挑戦できる昔ながらの手づくりおやつです。素材本来の甘さと香ばしさが楽しめ、贈り物や常備食としてもおすすめです。

5. 食べ方とアレンジレシピ

切り干しいも(干しいも)は、シンプルながら素材の甘みと食感を生かした郷土食であり、そのままでも、アレンジしても美味しく楽しめる万能食品です。おやつや軽食だけでなく、主食やおかず、さらにはスイーツとしても活用できるのが大きな魅力です。

基本の食べ方

- そのまま食べる:自然の甘みを活かした優しい味わいで、おやつや間食にぴったり。

- 炙って食べる:オーブントースターやフライパンで軽く温めることで、しっとりとした柔らかさと甘みが引き立ちます。

- バターやチーズをのせて焼く:干しいもの甘さと、乳製品のコクが絶妙に調和。子どもにも大人にも人気です。

おすすめアレンジレシピ

■ バター炒め・バターのせ

スライスした干しいもをバターで炒めたり、表面にバターをのせて焼くだけの簡単レシピ。無塩バターで甘みを引き立てるも良し、有塩バターで塩味とのバランスを楽しむも良しです。

■ 干し芋トースト・チーズマヨトースト

食パンにスライスした干し芋、ピザ用チーズ、マヨネーズをのせてトースターで焼けば、濃厚で香ばしい朝食やおやつに早変わり。食感のアクセントにもなります。

■ 干し芋の天ぷら

衣をつけて揚げるだけで、外はサクッ、中はねっとりという食感のコントラストが楽しめる一品に。揚げたてに塩を軽く振ると、甘みがより引き立ちます。

■ 干し芋ご飯(炊き込みご飯)

刻んだ干しいもをご飯と一緒に炊き込めば、ほのかに甘い風味ともちもちの食感が楽しめる炊き込みご飯に。人参や油揚げと合わせても◎。

■ 干し芋の肉巻き

干しいもを豚肉や牛肉で巻いて焼き、甘辛いタレで仕上げると、ご飯がすすむボリュームおかずになります。弁当のおかずにもおすすめです。

■ 和え物・サラダのトッピング

細かく刻んだ干しいもにクリームチーズやナッツを合わせたり、グリーンサラダにトッピングしても美味。自然な甘みがアクセントとなり、おしゃれな一皿に。

■ スイーツアレンジ

干しいもは、ヨーグルト漬け、パウンドケーキ、蒸しパン、アイスのトッピングなどスイーツにも幅広く活用できます。特に紅はるか系のねっとり食感は、スイーツとの相性抜群です。

食事・おつまみ向けの変わり種

- 干し芋とカマンベールのアヒージョ

オリーブオイル、にんにく、カマンベールチーズと一緒に煮れば、甘じょっぱい洋風おつまみに変身。 - 干し芋のきんぴら・煮物

根菜と一緒に炒め煮にすれば、味に深みが出る和のおかずとしても優秀です。

保存とリメイクのポイント

干し芋は冷蔵や冷凍保存が可能で、硬くなってしまった場合も、電子レンジや蒸し器で軽く温めるだけでふっくらと戻せます。水分を少し含ませると柔らかさが復活し、アレンジにも使いやすくなります。

まとめ

切り干しいもは、ただのおやつではなく、主食・副菜・スイーツ・おつまみまで対応できる多機能食材。郷土の知恵が詰まった自然食品でありながら、現代の食卓でも多彩に楽しめる魅力的な一品です。

6. 地域別の特色と文化|静岡と茨城の干しいも

切り干しいもは、地域によって生まれた背景や製法、味わい、文化的価値が異なる、地域色豊かな郷土食です。なかでも発祥の地・静岡県と、現在の主産地である茨城県は、切り干しいも文化を語るうえで欠かせない二大拠点です。それぞれの特色と文化的背景を見ていきましょう。

静岡県の切り干しいも|発祥の地が守る伝統の味

静岡県御前崎市周辺は、切り干しいもの発祥の地として知られています。1824年、農家の栗林庄蔵が考案した「煮切り干し法」は、サツマイモを蒸して(または茹でて)薄く切り、天日干しにするという製法で、これが干しいもの始まりとされています。

この製法の背景には、江戸時代の薩摩藩船の遭難事件があります。御前崎沖で遭難した船を地元の庄屋・大澤権右衛門が救助したことを機に、薩摩からサツマイモの栽培技術が伝えられ、それがこの地に根づきました。

静岡では、1892年に考案された「蒸し切り干し法」も普及し、じっくりと蒸してから干す丁寧な製法が今も受け継がれています。使用される品種も、「細蔓」「飯郷」「泉13号」といった地元特有の伝統品種が多く、素朴で滋味深い味わい、きめ細やかでしっとりとした食感が特徴です。

干しいもは、単なる保存食にとどまらず、地域の文化行事や伝統食の一環として大切にされており、現在も昔ながらの手づくり干しいもを守る生産者が存在しています。

茨城県の切り干しいも|全国に広がる量と多様性の文化

一方、茨城県では明治期に静岡の製法が伝わり、特に那珂湊・阿字ヶ浦(現在のひたちなか市)周辺で生産が急速に広まりました。冬季の乾燥した海風、砂地の畑、冷涼な気候という好条件が揃っていたため、干しいもの生産に最適の環境だったのです。

現在では、茨城県が日本の干しいも生産量の約9割を占めるまでになり、国内の干しいも市場を支える最大の主産地として知られています。

茨城の干しいもは、品種のバリエーションが豊富で、「紅はるか」「シルクスイート」「玉豊」などを使い分けることで、ねっとり系・しっとり系・ホクホク系といった多様な食感や甘みを実現しています。

生産規模が大きいため、加工・流通は効率化・大規模化が進んでおり、スーパーや通販などを通じて、全国どこでも高品質な干しいもが手に入るようになっています。その一方で、地元の直売所では、農家直送の希少品種や規格外品など、顔の見える商品も楽しむことができ、観光土産や贈答品としても高い人気を誇ります。

静岡と茨城の比較と文化的な位置づけ

| 比較項目 | 静岡県 | 茨城県 |

|---|---|---|

| 位置づけ | 発祥の地・伝統の継承 | 主産地・全国流通の中心 |

| 製法 | 煮切り干し法・蒸し切り干し法 | 天日干し+機械乾燥(併用) |

| 主な品種 | 細蔓、飯郷、泉13号など | 紅はるか、シルクスイート、玉豊など |

| 食感と味わい | 素朴・しっとり・昔ながら | 多様・濃厚・甘みの強い仕上がり |

| 生産規模 | 小規模・手づくり中心 | 大規模・効率的な加工体制 |

| 文化的位置づけ | 郷土の保存食・伝統行事の一部 | 地域ブランド・観光・贈答文化 |

総括

このように、静岡は「発祥と伝統の地」としての歴史的意義を持ち、茨城は「生産量日本一の拡大地」として現代の消費を支える役割を担っています。両者は対照的でありながら、どちらも日本の切り干しいも文化を支える重要な存在です。地域によって異なる味わいと文化の深みを知ることで、干しいもをより楽しむことができるでしょう。

7. 有名直売所・通販サイトでの楽しみ方

切り干しいも(干しいも)は、産地直送の新鮮な味わいと、地域ごとの特色ある製法を楽しめるのも魅力の一つです。近年では、直売所での対面販売はもちろん、ネット通販でも多彩な品種や加工形態が選べるようになっており、食べ比べや贈り物としての人気も高まっています。ここでは、特に静岡県と茨城県の有名直売所や通販サイトを中心にご紹介します。

茨城県の有名直売所・通販サイト

ほしいもの百貨(https://imo100ka.theshop.jp)

茨城県産の干しいも専門の通販サイトで、多品種・多形状の干しいもをラインナップ。紅はるか、シルクスイート、玉豊などの人気品種のほか、丸干し・平干し・切れ端(規格外品)なども購入可能です。甘さの強いネットリ系からホクホク系まで、好みに合わせた商品選びができるのが魅力です。

干し芋のタツマ(https://www.tatuma.co.jp)

茨城県内の工場に併設された直売店舗で、工場直送の干しいもをその場で購入可能。紅はるかを中心に、平干しや丸干し、干し芋スティックなどのバリエーションが豊富で、リーズナブルかつ新鮮な商品が揃います。お土産にも人気です。

ほしいも(株) 直売所(https://hoshiimo.biz)

ひたちなか市にある直売所で、国営ひたちなか海浜公園の近くに立地。焼き芋スイーツや干し芋の加工品も扱っており、観光と合わせて訪れるのにぴったりのスポットです。希少品種や数量限定品など、地域ならではの味も魅力です。

静岡県の有名直売所・通販サイト

まるととづか(https://oigawa-omiyage.net/foods/6041/)

静岡県御前崎市を拠点とする老舗で、紅はるかを使用した干しいもを中心に、手作業で皮むき・天日干し・パッケージングを行う丁寧な製法が特徴です。角切り・平切り・一口サイズなど商品形状も豊富で、昔ながらの風味を守るこだわりが評価されています。通販にも対応しており、全国どこからでも注文できます。

楽しみ方のポイント

食べ比べで個性を楽しむ

同じ紅はるかでも、産地や生産者、干し方によって味や食感が異なるのが干しいもの魅力です。複数の直売所・通販サイトから少量ずつ購入し、ネットリ系・ホクホク系・甘みの強さや香ばしさなどを比較するのもおすすめです。

旬の時期に注文する

干しいもの最盛期は11月〜2月頃。寒風と天日でじっくり干された干しいもは、甘みと食感のバランスが絶妙で、まさに“旬”の味わいが楽しめます。特に冬場は数量限定の「新干し芋」なども登場します。

ギフト・贈答用としての利用

高級感のあるパッケージや個包装対応、真空パック品などは、贈答品や季節のギフトにも最適です。素材の良さ・手間をかけた製法・無添加という点も、健康志向の方への贈り物に喜ばれます。

旅先での直売所巡り

ひたちなか市や御前崎市などの干しいも産地には、観光と組み合わせて立ち寄れる直売所が多く存在します。地域の特産グルメや名産品と合わせて、干しいも巡りの旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

まとめ

干しいもは、産地直送の新鮮さ・多彩な味わい・文化的な背景を体験できる郷土食です。直売所・通販サイトを活用することで、伝統の技と地域の個性を存分に味わうことができ、自分だけの「推し干しいも」を見つける楽しさも広がります。

8. 保存方法と注意点|白い粉・カビ対策

切り干しいも(干しいも)は、保存性の高い食品として知られていますが、保存環境によっては劣化やカビの原因にもなり得ます。特に「白い粉」と「カビ」の違いを正しく理解し、適切に保存することで、干しいも本来の美味しさを長く楽しむことができます。

保存方法の基本

◆ 冷蔵保存(推奨)

干しいもは高温多湿に弱く、常温では傷みやすい食品です。特に開封後や夏場は、冷蔵庫での保存が基本となります。乾燥を防ぐために、ラップや密閉袋に包み、空気に触れさせないように保管しましょう。

◆ 冷凍保存(長期保存向け)

数週間以上の長期保存を考える場合は、冷凍保存が最も安心です。干しいもを一枚ずつラップに包み、密封可能な冷凍保存袋に入れて冷凍します。

食べる際は冷蔵庫内で10〜12時間かけて自然解凍するのがベスト。急激な解凍(常温放置や電子レンジ加熱)は、表面に結露ができ、カビや劣化の原因になります。

◆ 常温保存(未開封の場合)

未開封の干しいもであれば、直射日光が当たらず、風通しの良い25℃以下の涼しい場所での保存も可能です。ただし、開封後は必ず冷蔵庫へ移し、できるだけ早めに食べ切るようにしましょう。

白い粉とカビの違い

白い粉は“糖分の結晶”

干しいもの表面に出る「白い粉」は、サツマイモに含まれる糖分が結晶化したものであり、カビではありません。乾燥や冷却によって表面に浮き出る現象で、舐めると甘く、品質には全く問題ありません。

カビの見分け方

一方で、本物のカビは以下のような特徴を持っています:

- 青、黒、緑などの色のついた斑点が見られる

- カビ臭や発酵臭がする

- 苦味や酸味を感じる

このような変化が見られた場合は、迷わず廃棄しましょう。

カビ防止のための注意点

- 湿気を避ける:干しいもは湿気に極めて弱く、保存時に湿度が高いとすぐにカビが発生します。乾燥剤を同封する、袋の空気をよく抜く、密封するなどの工夫が効果的です。

- 急激な温度変化に注意:冷凍から常温へ急に移すと結露が生じ、そこからカビが発生します。自然解凍を徹底することが重要です。

- 開封後は早めに食べる:開封後は風味も落ちやすく、カビのリスクも高まるため、数日以内に食べ切るのが理想です。

賞味期限の目安

| 保存方法 | 未開封 | 開封後 |

|---|---|---|

| 常温(25℃以下) | 約1か月 | 2~3日以内に消費 |

| 冷蔵保存 | 約2~3か月 | 1~2週間以内に消費 |

| 冷凍保存 | 約6か月 | 解凍後は即日消費推奨 |

※保存状態や製造方法によって差が出るため、製品ごとの表示に従うことも大切です。

まとめ

干しいもを長く楽しむには、湿度と温度の管理がカギです。表面の「白い粉」は糖分の証であり、カビとは異なる安心な現象です。保存の際は、冷蔵・冷凍を使い分け、開封後はなるべく早めに食べ切ることを心がけましょう。

9. 栄養とカロリー|健康志向にもおすすめ

切り干しいも(干しいも)は、サツマイモの自然な甘みを活かした保存食でありながら、エネルギー・食物繊維・ミネラルがバランスよく含まれた栄養価の高い食品です。砂糖や添加物を一切使わず、素材本来の旨味と栄養が詰まっているため、健康志向の方にも非常におすすめされています。

カロリーとエネルギー

干しいものカロリーは、100gあたり約277〜303kcalと高めではあるものの、一般的な1枚(約40g)では約111kcal前後で、適量であれば間食にちょうど良いエネルギー補給源となります。

また、よく噛んで食べる必要があるため、満腹感が得られやすく、食べ過ぎ防止にも役立つのが特徴です。

主な栄養成分(100gあたりの目安)

| 栄養素 | 含有量 | 特徴・効果 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 約71.9g | 主成分は糖質。即効性のあるエネルギー源。 |

| 食物繊維 | 約3〜8g | 腸内環境を整え、便秘予防や免疫力向上に効果的。 |

| カリウム | 約392〜980mg | 体内の塩分を排出し、むくみや高血圧予防に。 |

| ビタミンB1 | 微量 | 糖質を効率よくエネルギーに変える。疲労回復に有効。 |

| ビタミンC・E | 微量 | 抗酸化作用があり、美容や健康維持に寄与。 |

| 鉄分・銅・マグネシウム | 各種含有 | 貧血予防、代謝促進、筋肉機能の維持に必要。 |

| 葉酸・ナイアシンなど | 含有 | 体調維持や血液形成などに役立つビタミン群。 |

※栄養価は品種や乾燥具合により多少の差があります。

健康への効果・おすすめポイント

- 腸内環境を整える

豊富な食物繊維が腸の動きを活発にし、便秘改善や免疫力向上に貢献します。 - むくみの予防・改善

カリウムが塩分排出を促進し、むくみ対策や高血圧予防に有効です。 - 貧血予防にうれしい栄養素

鉄分や葉酸などが含まれており、特に女性や高齢者にとって重要な栄養素を補えます。 - 疲労回復にも

糖質の代謝を助けるビタミンB1を含んでおり、夏バテや疲れやすいときの栄養補給にも最適です。 - 添加物不使用・自然な甘さ

干しいもは砂糖不使用・無添加で、素材本来の甘みを引き出した食品。健康的なおやつ・間食としても安心です。

適量の目安と食べ方の工夫

一般的には、1日あたり50〜60g(1〜2枚程度)が目安。これで約140〜180kcalとなり、エネルギー補給と栄養補助にちょうどよい分量です。

- 食事前に軽く食べて食欲を整える

- 小腹がすいたときのヘルシーな間食として

- 登山やスポーツ時の携帯用エネルギー源にも活用可能

まとめ

切り干しいもは、自然な甘さ・豊富な食物繊維・ミネラル・ビタミンを兼ね備えた、まさに“おいしい健康食品”。お子様から高齢者まで、世代を問わず安心して楽しめる伝統的かつ現代的なヘルシーフードとして、日常の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。

10. 英語で紹介する切り干しいも

訪日外国人や海外向けの紹介記事、観光ガイド、ECサイトの商品説明などで「切り干しいも(干しいも)」を英語で紹介する際には、文化的背景・製法・味の特徴・楽しみ方を簡潔かつ魅力的に伝えることが重要です。以下に、わかりやすく効果的な表現例をご紹介します。

What is Hoshi-imo (Japanese Dried Sweet Potato)?

Hoshi-imo, or dried sweet potato, is a traditional Japanese snack made by steaming, slicing, and sun-drying sweet potatoes.

It has a naturally sweet flavor and a unique chewy yet soft texture, making it a popular healthy snack for people of all ages in Japan, especially during the winter season.

Origin and Production

While Shizuoka Prefecture is considered the origin of hoshi-imo, Ibaraki Prefecture is now Japan’s largest production area, accounting for nearly 90% of the national supply.

The production process involves selecting high-quality sweet potatoes, slow steaming them, slicing them into 1cm-thick pieces, and drying them naturally under the sun or with controlled heat.

This results in a beautiful amber-colored snack with a rich, concentrated sweetness.

Characteristics

- No added sugar or preservatives—natural sweetness from the sweet potato’s own starch.

- Chewy, soft texture and a creamy sweet taste intensified by drying.

- Often coated with a white powder of crystallized sugar on the surface—this is safe and natural.

- Popular varieties include Beniharuka and Silk Sweet, known for their moist texture and high sugar content.

How to Enjoy

- Eat as-is for a naturally sweet and healthy snack.

- Lightly toast or warm to enhance its aroma and soften the texture.

- Use in desserts or savory dishes—pair with butter, cheese, or yogurt.

- Widely available in local markets, souvenir shops, and online stores.

English Naming Conventions

| 日本語 | 英語表現(推奨) |

|---|---|

| 干しいも(切り干しいも) | Dried Sweet Potato |

| 平干し | Dried Sweet Potato Slices |

| 丸干し | Whole Dried Sweet Potato |

| ほしいも | Hoshi-imo (with explanation) |

In English-speaking contexts, “Dried Sweet Potato” is the most straightforward and accepted term. However, using “Hoshi-imo” with a brief cultural explanation—e.g., “a traditional Japanese dried sweet potato snack”—can add authenticity and attract interest in Japanese culture.

Sample English Description for Website or Product Listing

Hoshi-imo – Japanese Dried Sweet Potato

Experience the traditional taste of Japan with Hoshi-imo—naturally sweet, chewy slices of steamed and sun-dried sweet potato.

Made with no added sugar or preservatives, this healthy and delicious snack is a winter favorite across generations.

Enjoy it as-is or warm it gently to release its rich aroma. Available in slices or whole form, crafted from premium varieties like Beniharuka and Silk Sweet.

まとめ

英語で切り干しいもを紹介する際は、“自然の甘さ”“伝統製法”“健康志向のスナック”というキーワードをうまく活用するのがポイントです。日本文化に興味のある海外の方にとって、「Hoshi-imo」という響きも魅力的なブランド要素となります。

11. バリエーションと品種の違い

切り干しいも(干しいも)は、単にサツマイモを干しただけの食品ではなく、使われる品種や加工形態によって食感・甘さ・風味に大きな違いが生まれる奥深い郷土食品です。ここでは、代表的な品種ごとの特徴と、平干し・丸干しといった形状の違いについて詳しくご紹介します。

代表的なサツマイモの品種と特徴

■ 紅はるか(べにはるか)

- 黄金色の肉質と赤紫色の皮が美しい

- 非常に甘く、スイートポテトのような濃厚な甘さ

- ねっとり食感と美しい仕上がりで人気No.1

■ シルクスイート

- 名前の通り絹のようななめらかさ

- しっとり感と上品な甘さが特徴

- 甘さは控えめでクセがなく、幅広い層に好まれる

■ 安納芋(あんのういも)

- 鹿児島県種子島原産のブランド芋

- スイーツのようなとろける甘さとねっとり感

- 焼き芋やスイーツアレンジにも人気

■ 玉豊(たまゆたか)

- 昔ながらの定番品種

- 甘さは中程度でクセがなく、素朴な味わい

- ほんのりねっとりとした食感で干し芋の定番

■ 泉13号(いずみ)

- 希少な干し芋専用品種

- 柔らかく粘りがあり、深みのある甘み

- 収穫が難しく、生産量は少ないが熱狂的なファンも多い

■ ほしキラリ

- 干し芋用に開発された新品種

- 高糖度で蒸すことで甘さが際立つ

- 色は淡黄色で、しっとり系の仕上がり

■ ほしこがね

- 生産性に優れたコスパの良い品種

- 淡黄色で上品な甘さと素朴な風味が特徴

- 普段使いに最適なバランス型

■ ほしあかね

- 鮮やかなオレンジ色の肉質

- カロテン豊富で栄養価も高く、見た目も美しい

- 目を引くビジュアルでギフト向けにも人気

品種別特徴比較表

| 品種名 | 食感 | 甘さ | 特徴・風味 |

|---|---|---|---|

| 紅はるか | ねっとり | 非常に甘い | スイートポテトのような濃厚な甘さと黄金色 |

| シルクスイート | しっとり滑らか | やや控えめ | 上品でクセが少なく食べやすい |

| 安納芋 | ねっとり | 非常に甘い | スイーツ感覚で楽しめる深い甘さ |

| 玉豊 | ややねっとり | 中程度 | 昔ながらの素朴な味でクセが少ない |

| 泉13号 | 柔らかく粘り気 | 濃厚 | 希少品種でファンの多い深い甘さ |

| ほしキラリ | しっとり | 非常に甘い | 干し芋専用品種、高糖度、しっかり甘い |

| ほしこがね | 上品 | 控えめ | 収穫量多く、コスパ重視に適した日常食 |

| ほしあかね | ー | ー | オレンジ色が美しいカロテン豊富品種 |

形状によるバリエーション

● 平干し(ひらぼし)

- サツマイモを薄くスライスして乾燥

- 多くの品種で使われるスタンダードなタイプ

- 食感はしっとり〜ねっとり系が多く、柔らかく食べやすい

● 丸干し(まるぼし)

- サツマイモを丸ごとまたは太めにカットして干したもの

- ホクホクした歯ごたえと、芋本来の旨みが強く感じられる

- 品種によっては、ねっとり感が残る丸干しもあり

まとめ

切り干しいもは、使うサツマイモの品種・甘み・食感・色合いなどがバリエーション豊かで、好みに応じた選び方が可能な魅力的な食品です。平干しと丸干しという形状の違いも加わることで、「どれを食べても違う」「食べ比べが楽しい」というのが干しいもファンの醍醐味です。

ぜひ、品種・形状の異なる干しいもを味わいながら、自分好みの“推し干しいも”を見つけてみてください。

12. なぜ茨城が日本一?|地域ブランドと産業構造

切り干しいも(干しいも)の生産量で日本一を誇る茨城県。全国の約9割を生産するこの地が、なぜこれほどまでに干しいもの名産地となったのか。その背景には、自然環境・歴史的経緯・産業構造の発展・地域ブランド戦略が複合的に関係しています。

自然環境と地理条件の強み

■ 砂質で水はけの良い関東ローム層

茨城県沿岸部には、さつまいも栽培に適した火山灰土壌(関東ローム層)が広がっており、根が深く張りやすく、質の良い芋が育つ土壌条件が整っています。

■ 冬季の乾燥した海風と晴天

太平洋沿岸から吹く乾いた冷たい海風(特に阿字ヶ浦周辺)と、冬の晴天率の高さ・降水量の少なさが、天日干しに最適な環境を生み出しています。この気候条件が、糖度と食感に優れた干しいもの生産を支えているのです。

歴史と技術の継承・発展

干しいもはもともと静岡県が発祥ですが、明治期に茨城県へ製法が伝わり、その後の環境的適性と農家の努力により生産が拡大しました。

昭和30年代(1955年頃)には生産量が静岡県を上回り、日本一の産地に。現在に至るまで、行政・JA・生産者が一体となって品質向上や流通体制の整備、販路拡大に取り組んできました。

品質へのこだわりとブランド戦略

■ 「三ツ星生産者」制度と品質管理

茨城県では、一定の品質基準を満たした干しいも生産者を「三ツ星生産者」として認証。品質の見える化により、ブランド信頼度の向上に成功しています。

■ 多様な品種と加工技術の進化

「紅はるか」や「玉豊」などの定番品種に加え、「ほしキラリ」など干しいも専用品種の導入も進み、食感・甘み・外観の違いが楽しめる多品種展開が可能に。加工面でも、熟練の手作業と衛生的な設備の融合が行われています。

地域産業としての確立

茨城県では、農家がサツマイモの栽培から干しいもの加工・販売・ブランド化まで一貫して行う「地域循環型モデル」が形成されています。

さらに、干し芋加工による副産物(芋の皮やカットくず)を飼料や堆肥に活用する資源循環プロジェクトも進められており、環境にやさしいサスティナブルな農業経営が実現されています。

干しいもが地域を支える存在に

- ふるさと納税返礼品としての採用や、

- 観光と結びついた直売所・イベントの開催、

- 干しいもをテーマにした地域ブランディング

などにより、干しいもは「地元経済を支える柱」としての役割も担っています。

茨城干しいもブランドの強み(まとめ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自然条件 | 冬の乾燥気候・海風・砂質土壌で干しいもに最適 |

| 歴史背景 | 明治期以降の継承と発展、昭和中期に日本一へ |

| 品質管理 | 三ツ星生産者制度、品種多様化と手作業の技術 |

| 産業構造 | 栽培から加工・販売まで地域完結型モデル |

| ブランド展開 | 全国ブランド化、ふるさと納税や観光資源との連携 |

まとめ

茨城県が干しいもの全国一を誇る理由は、単なる生産量の多さではなく、自然・歴史・技術・産業・地域の総合力による結果です。「茨城=ほしいも」という確固たる地域ブランドは、今後も日本の干しいも文化を牽引し続けていくでしょう。

13. まとめ|切り干しいもをもっと楽しもう

切り干しいも(干しいも)は、サツマイモを蒸して干すだけというシンプルな製法ながら、日本の風土や食文化の中で育まれた伝統食品です。その甘さ、食感、保存性、そして栄養価の高さは、現代の健康志向にもマッチし、今なお多くの人に愛され続けています。

特に、静岡県の御前崎市で誕生した伝統的な製法と、茨城県が築き上げた全国シェア約9割の生産体制という2つの地域の歩みは、干しいもが郷土料理として深い歴史と文化を持つことを物語っています。

さらに、使用するサツマイモの品種や形状(平干し・丸干し)によって風味や食感が大きく変化し、食べ比べや好みに合わせた選択が楽しめるのも魅力の一つです。日常のおやつとしてはもちろん、炙ったりアレンジレシピに取り入れたり、ギフトとしても喜ばれるなど、多様な楽しみ方があります。

保存方法や栄養面でも優れており、子どもから高齢者まで安心して食べられる自然派食品として、再評価されている存在です。

また、英語圏でも“hoshi-imo”として紹介され始めており、訪日外国人へのお土産や海外輸出商品としての可能性も広がっています。

干しいもは、ただの干し芋ではありません。

それは、地域の知恵と風土、技術が詰まった“食べる郷土文化”です。

産地や品種、加工方法にこだわって、ぜひあなただけの「推し干しいも」を見つけてみてください。

参考文献一覧

- 茨城県の干し芋が有名な理由と主な産地|ほしいもネット通販Note

https://hoshiimo-online.shop-pro.jp/apps/note/hoshimo-famous-regions-ibaraki-reasons/ - ほしいも図鑑|ほしいも学校(いばらきほしいも協議会)

https://ibaraki-hoshiimo.com/hoshiimo/ - いばらきの食と農のポータルサイト「茨城を食べよう」干し芋ページ

https://www.ibaraki-shokusai.net/hoshiimo - いばらき食と農の魅力発信事業(茨城県観光物産協会)

https://www.ibarakiguide.jp/gourmet/hoshiimo.html - ほしいも品質向上活動「三ツ星生産者」認証制度(全国ほしいも品質向上協議会)

https://imoshin.or.jp/imoshin-viewer/pdf/117002.pdf - 干し芋はなぜ茨城で発展したのか(PRESIDENT Online)

https://president.jp/articles/-/26497?page=1 - 干し芋製造と持続可能な地域循環プロジェクト(茨城県)

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/kankyo/2021_foodloss/documents/shiryouteikyou.pdf - ほしいも加工品の商品開発(農研機構)

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/043531.html - 御前崎の郷土料理|農林水産省「うちの郷土料理」干し芋(静岡県)

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/hoshiimo_ibaraki.html - 干し芋に関するJ-STAGE論文:「乾燥サツマイモの物性と貯蔵による変化」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcs/75/1/75_1_44/_article/-char/ja/ - 干し芋の品質と乾燥技術に関するコラム(こうた商店)

https://www.koutashop.com/column/hoshiimo/column_01/ - 干し芋生産者「かわまた農産」公式ページ

https://kawamatanousan.jp/kawamatanousan.html - モイモ公式通販サイト

https://www.moymo.jp - つるた商店オンラインショップ

https://shop.tsuruta-shoten.com

コメント